【福州话“凄惨”是喝彩】

【英国政客的中文名】

有个福州朋友最近到香港,问了我一件事。

他看到香港媒体报道英国大选,那些英国政客,怎么全都有中文名啊?

英国新任首相,内地叫斯塔默,香港叫施纪贤。

内地的那种,是英国名字的译音,香港的这种,是英国人的“中文名”。

话说,早先英国侵占香港的时候,为了方便统治,港英当局就给英国的内阁大臣、以及港督,起汉化中文名。让香港人好认识,好记。

清代的时候,港督的名字起得就像满清贵族。比如,宝云、德辅。

民国的时候,港督的名字就有“民国风”。比如,司徒拔,杨慕琦。

1987年,David Wilson出任港督。

他是个中国通,中文呱呱叫。他本来有个中文名,魏德巍。Wilson,魏;David,德巍。

但是,他来当港督的时候,当时港英当局的“中文公事管理局”告诉他,这个名字不好。魏,千八女鬼;巍,山下千八女鬼。

赶紧改了,变成:卫奕信。

香港回归前,港英当局“中文公事管理局”给英国政客起的中文名,在香港具有强制性效力,不仅官方中文文件必须照此办理,连香港媒体也要跟随,不准自己翻译。

现在,英国驻香港总领馆还是会发布英国政客的汉化中文名,但是,没有强制性,只是建议,香港媒体不跟随的话,英国人也没办法。

比如,英国前前前前首相卡梅伦,香港英国总领馆曾经给他起了个汉化的中文名,叫,甘美乐。

香港媒体都不跟,就照着内地媒体的翻译来,卡梅伦。

【黑历史:福州好词变成粗口】

这是我第三次在这里讲福州话一个骂人的词儿,契弟。

因为老有福州网友在我这里留言问这个词。

福州话里,“弟”字有两个读音,口语(白读)是die,文读是da。

称呼自己的弟弟,用白读die。

徒弟、子弟,用文读da。

称呼自己的表弟,也用文读da,显得客气。

有网友说,契弟,也是da,但就不是客气,反而是骂人。

其实,契弟,本来并没有骂人的意思,意思只是:上了契的结拜弟弟。

实际上,契弟,指的是,“断袖分桃”的弟弟,也就是同性恋兄弟年龄小的那一方。

中国传统文化并不歧视同性恋。

过去在福州,上了契的同性恋兄弟,双方的家人都视为“家人”。

上契结拜的时候,还有办酒祝贺的,搞得就像结婚一样。

从某种意义上说,中国早就有同性恋婚姻了。

所以,契弟,是da而不是die,本来也是客气。

可是,近代,基督教传进中国,不断给中国人洗脑,洗了几百年之后,中国人也跟着他们白种人,开始歧视同性恋了。

就这样,契弟变成骂人的词儿。

广东话也有“契弟”这个词儿,原先也没有骂人的意思,现在也是骂人的,历史原因跟福州话的“契弟”一样。

现在,广东人把上了契的结拜弟弟称作“契细佬”。广东话,细佬=弟弟。

【有一个汉字被冒名顶替了】

有一个汉字,被另一个汉字冒名顶替了。

这个字就是“㨃”,它被“怼”冒名顶替了。

怼,去声,意思是怨恨。

㨃,上声,意思是:推、撞、捅、搥、砸、杵、扔……

就是现在大家用“怼”所表达的那些意思。

我猜,大家用“怼”而不用“㨃”,原因可能是,“怼”是形声字,见字见音。“㨃”字,怎么看怎么不该读“dui”。

2018年央视春晚,小品《为您服务》,银行经理教顾客使用柜员机,说,“有一个绿键,您㨃它”。字幕就是“㨃”字。

最近我在网上看德云社的相声,张九南讲到“㨃”,字幕老师很严谨,竟然用了正确的“㨃”字。

看见没?央视的字幕,德云社的字幕,“㨃”字的字体跟别的字不一样,说明字库里没有“㨃”字,是字幕老师自己造的。

除了这两个例子,其他媒体就没这么讲究了,都是用“怼”。

我预测,将来“怼”会从李鬼变成李逵,真李逵“㨃”会被打入冷宫。

网上有一句妙评曰:“世上本没有怼,怼的人多了便成了怼”。

【“国语”为什么改称“普通话”】

我们中国人现在使用的标准通行语叫什么?

普通话。

对不对?

1955年之前,叫“国语”。

更早的时候,在清代,叫汉语。

满清统治者把满语叫做“清语”,是清代国语,汉人说的话叫汉语,算是“汉族民族语言”。

不过,满族统治中国260多年,满族逐渐被汉族同化,汉语吞没了官定国语“清语”,成为真正通行的国语。

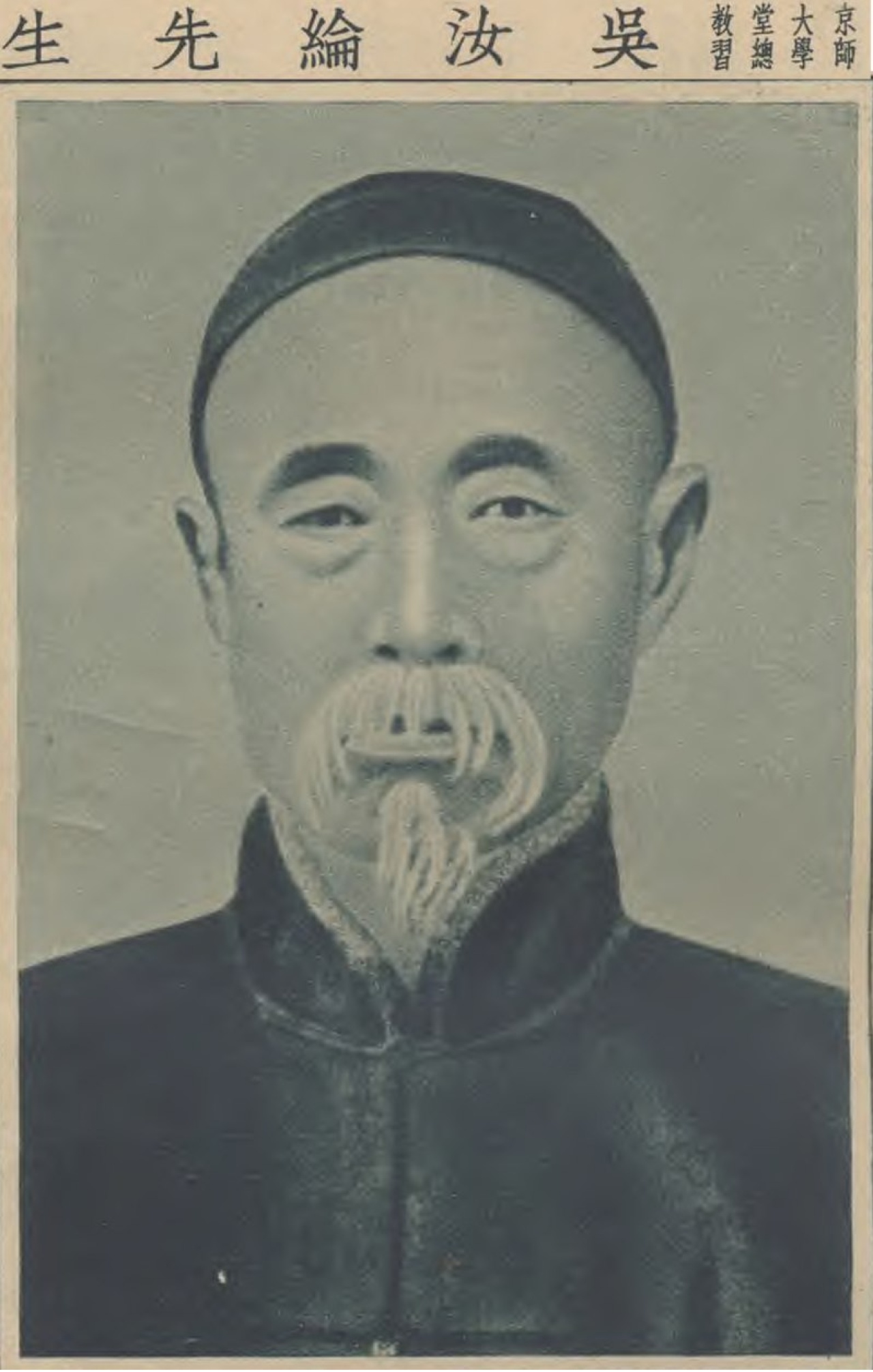

到了清末,1902年,京师大学堂总教习吴汝纶去日本考察,看到日本人推行日本国语东京话,很受启发,回国就写信给管学大臣张百熙,主张推行以北京话为标准的“国语”。

所以,可以这么讲,中国人把标准汉语叫做“国语”,是受日本影响。

1955年,为了对少数民族的语言文字表示尊重,“国语”改名“普通话”,“普通”的意思是,“普遍”和“共通”。

【建瓯有一种蔬菜叫 “孔子菜”】

建瓯有一种蔬菜叫 “孔子菜”。

是什么菜呢?

芹菜。

芹菜为什么叫孔子菜呢?

因为跟孔子有关。

不是说孔子喜欢吃芹菜,而是,芹菜是旧时代“束脩六礼”之一。

一说“束脩”,就跟孔子有关了对不对?

有一种说法,孔老师说了,只要带一束肉干来给我,我就收你当学生。

“自行束脩以上,吾未尝无诲焉。”

脩,腊肉也,束脩就是十条腊肉。

这是宋代大儒朱熹说的:“脩,脯也。十脡为束。古者相见,必执贽以为礼,束脩其至薄者。”《论语集注》

“束脩其至薄者”,意思是,十条腊肉只是薄礼啦。

按照这种说法,人家孔老师只要“束脩”,一束肉干。

可是后来的老师要得多,要六件套,一套六件,叫“束脩六礼”:芹菜、莲子、红豆、枣子、桂圆、腊肉。

芹菜的寓意,勤奋好学,业精于勤。

这是谐音梗,意思很明确,就是表达学生勤奋学习的决心。

请不要跟我争论“束脩”不是肉干而是年龄。

中国人为这事吵了一两千年,到现在还是各执一词,程老汉才疏学浅,不掺和这事。

【建瓯人叫外公外婆“蔗公蔗婆”】

外公外婆,建瓯话是“蔗公蔗婆”,zia eong,zia ma。

听起来是这样,其实跟甘蔗的蔗没有任何关系。

潘渭水老师的《建瓯方言词典》说,外公外婆,是:畲公畲嫲。

为什么是“畲”呢?

“畲”字,跟外公外婆的“外”字,没有任何关系。

shē,刀耕火种的意思。刀耕火种耕作的田地叫畬田。

那么,“畲公畲嫲”是怎么回事呢?

编《建瓯方言词典》的潘渭水老师已经作古,我们无法请教他。

是跟畲族有什么关系吗?

建瓯的确有畲族。

建瓯的畲族,清代初期就有了。

所以,会不会是这样的,几百年前,很多建瓯人母亲的娘家是畲族,那么外公外婆自然就是,畲公畲嫲?

不知道。

没有找到足够的历史资料。

快來分享你的看法吧