周末的落馬洲口岸人潮洶湧,長龍排在自助的e通道前等待過關。而28歲的阿欣是其中之一。她和朋友約在落馬洲站見面,然後在福田區的商場以及水療中心度過這個農曆新年後第一個周末。

阿欣目前在政府部門工作,收入穩定。她在上年與大學時代起交往的男友分手。恢復單身後頓感自由。“以前兩個人一齊夾,決定周末節目時都需要遷就對方。如今約朋友,一個唔得就約另一個。”而當年齡逐漸迫近三十,置業的目標較以往清晰。她的消費習慣之正自覺地發生變化。因此深圳乃至廣州成為了她新的周末消閒目的地。

“當然無外乎是CP值(性價比)。”阿欣告訴香港V——用最少的錢體驗最多的服務。“可能有人覺得中間兩三個鐘車程的時間成本不值得兩地消費的價差,但對於我來講,周末北上目前仍然更抵。”

北上、外遊消費成趨勢,經濟影響是否被高估?

北上消費已經成為許多像阿欣這樣的香港人的新習慣。根據香港入境處數據,2023年港人北上人次達到8191万人次北上,占全年整体外遊人次的约77%,遠超超越疫情前水平。周五晚趕高鐵、周六去深圳按摩美甲、周日在內地餐廳打卡——這些行程正在取代傳統的香港周末。

羅湖口岸的洶湧人流|圖:點新聞

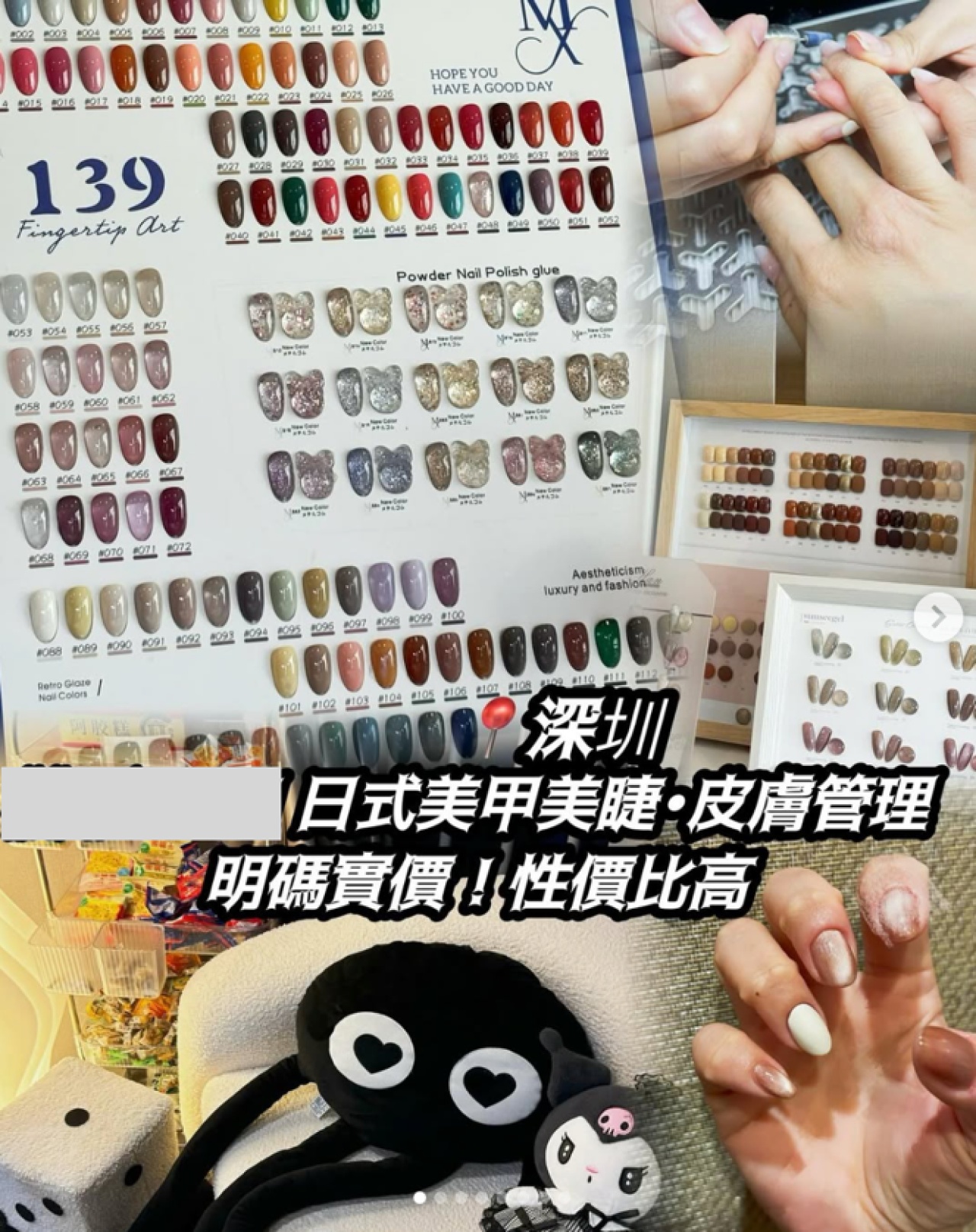

北上消費的主要原因,價格仍然是關鍵。從餐飲、美容到零售,深圳的消費選擇往往比香港“抵玩”許多。如深圳一頓精緻日式料理公市價平均在人民幣200元上下,但在香港可能動輒近千。美甲更是北上的熱門選項:香港一套日式光療美甲普遍 要價在港幣400至800,深圳同樣的款式只需人民幣100至300,少數還附贈額外手部護理。網民在社交媒體群組討論:“香港一隻手指補甲要$50,深圳補甲直接免費。”

深圳美甲服務行業針對港客的廣告宣傳|圖:IG

更深層次的原因,則是消費習慣與城市空間的變化:在香港,消費的選擇似乎逐漸變得單調,從連鎖品牌到商場體驗,難以帶來新鮮感。但深圳的商圈經歷快速轉型,提供更具個性化的購物體驗,甚至吸引了一批本地年輕人每周“打卡”。更遠處的如廣州長隆度假區,市民Kelvin Leung在接受香港V記者稱,自己與妻兒一家四口只花不到2000港幣的長隆小長假“去過就返唔轉頭”,並表示這個價格是“包埋晒動物園同滑雪場。香港點比?”

通關以來,這樣香港人北上消費的現象被部分評論將其形容為“對本地經濟的沉重打擊”,但實際影響是否如外界所說般嚴重?

數據來看,港人外遊消費的確大幅增長,但本地經濟是否因此受到削弱,仍取決於具體行業的發展情況。根據香港統計處的零售數據,近年來,高端餐飲、體驗式消費、文化活動等類別的消費仍然保持穩定增長,即使零售銷售額總體受壓,部分行業的表現仍較為穩定。例如,2023年內地旅客回流後,奢侈品、酒店業務和高端服務消費恢復增長,這部分消費需求在一定程度上對沖了本地消費力外流的影響。

但香港人始終是香港零售餐飲消費的主力軍。在市民當中,並非所有人都選擇北上。即便價格較高,仍有消費者希望支持本地經濟,願意在香港消費,

“留港消費”背後的五味雜陳

這些選擇留港消費的港人,背後所抱懷的目的,多數都與“撐香港”分不開。

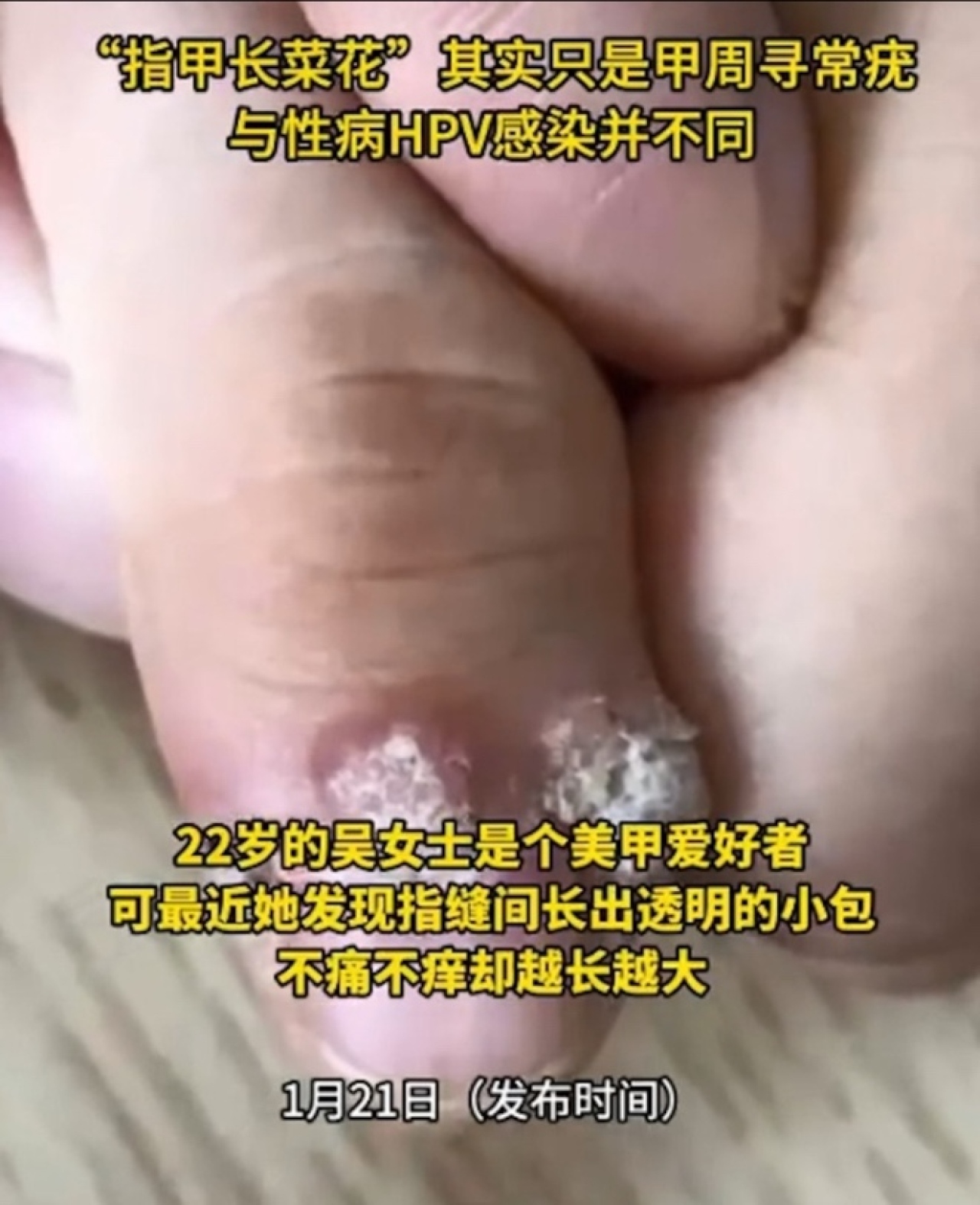

“我寧願貴啲,都想支持香港小店。”市民Rachel Ng在採訪中向香港V記者表示。“內地產品平還平,但質量參差,都還是相信本地品牌。”另一位受訪者補充。她提到內地美甲業的亂象。“深圳的美甲店換客快,工具消毒我唔係好放心”,她反映光療膠品質參差,甚至造成甲面變色過敏。她向記者展示一則內地新聞,上面有女性在進行美甲服務後染上HPV病毒,指尖部分呈現的疣狀病灶相當嚴重。

年初有女性在湖南進行美甲服務後染上HPV病毒|圖:微博

而隨著電子商務的興起,消費行為的轉變亦是關鍵因素。阿欣認為,縱使如自己的港人雖然選擇北上消費,但在日常購物上仍然基本依賴本地網購平台,即便山姆推出一系列港人“特供”的雜貨的購買及送貨優惠,但畢竟“都少人糧油或者一包tissue都返深圳買。”電商的發展在阿欣看來令到本地經濟仍能受惠於另一類消費模式。

但近來,一連串事件讓消費者開始懷疑,“留港消費”是否真的能夠幫助本地經濟?

2024年,香港著名品牌 廖孖記腐乳 被揭發標榜“香港出產”,但實際上是從內地進口白腐乳再加工,海關接獲舉報後引得全程譁然;另一邊,連鎖餐廳牛奶冰室的招牌“爆漿拉絲菠蘿包”也被發現販售從內地運來的“預製芝士菠蘿包”,標榜“香港製造”的光環再度遭到質疑。集團在回應傳媒查詢時,只稱該菜品係集團將自創食譜、配方及步驟交由內地合資格廠房製作,並堅持即便內地烘焙仍然如此而的製作成本也“比本地烘焙高出一成”。

連鎖餐廳牛奶冰室的招牌“爆漿拉絲菠蘿包”也被發現販售從內地運來的“預製芝士菠蘿包”|圖:網絡

這種情況不僅限於食品行業。在社交平台上,一名網民發帖詢問:“香港仲有乜手作首飾 IG shop 值得買?宜家好多 IG shop 唔係態度差,就是直接賣淘寶貨!”這則貼文獲得大量回應,許多消費者開始意識到,“香港手作”與“內地批發”的界線變得越來越模糊。

在接受香港V採訪時,設計原創穿戴甲的初創小店店主 Nicole Cheung 表示,相同材質,在不付出設計成本的情況下,從義烏等工廠訂購現貨,一套穿戴甲的成本可低至人民幣五元內,但就可以“喺香港舖頭或者市集買到70幾蚊一set”。她透露,據自己的了解,文創市集攤位恐怕近半數都為“淘寶入貨”。她表示自己一定程度上理解這些攤主的做法,因為攤位費年年水漲船高,為控制成本,有攤主選擇在售賣原創作品的同時,加入一定量淘寶貨品以擴大利潤空間。但她同認為,希望“撐本地經濟”的消費者在選購商品時,或許需要更加留意商品的來源。

Rachel Ng被問及是否了解以上被“踢爆”的商家時,她坦言問及類似事件會感到心情複雜,“被欺騙”,亦稱溯源有難度,平日在消費過程中也無法一一求證。但她堅持需要對本地商家實行“無罪推定”——“如果冇鐵證,我就當佢(港產)支持”。

當“支持本地”與“實際受惠者”產生落差時,用“撐香港”的情懷承受高價的消費者們對本地市場的信任感正在降低。本地品牌需要思考,如何真正提升自身價值,而不是單靠“香港製造”的標籤來吸引消費。

留港消費 vs. 本地供應鏈:問題出在哪裡?

在“支持本地經濟”的口號之下,留港消費者開始質疑,他們的金錢是否真正回饋了本地經濟,抑或最終仍然流向了內地供應鏈?

香港的零售市場長期依賴進口,食品、日用品、服裝等多數商品的生產基地均位於內地,甚至部分標榜“香港製造”的品牌,其實只是進行最後階段的包裝或加工。這一現象在食品行業尤為明顯,如廖孖記腐乳標榜“香港出產”,但實際上主要原料來自內地,類似案例讓消費者開始重新審視“本地品牌”的定義。

商品要定義為“香港製造”,需通過工業貿易署“香港產地來源證”一關。

按工貿署及商會網頁顯示,在香港特區政府的工廠登記制度下,香港海關(海關)將會視察工廠,核證資料後由工貿署進行登記。製造商在登記後可就已註冊的產品申請香港產地來源證,而某些證書或需按政府要求,通過工貿署核實和/或海關查證,方可簽發“香港產地來源證”。而“香港製造標識計劃”則旨在透過將“香港原產地”的證明圖示化、統一化和品牌化,提升香港產品的形象和附加價值,推動“香港製造”成為國際認可之代表優質、高水準、信譽的標誌。

香港品牌發展局認證計劃|圖:香港品牌發展局官網

但想要拿到這個認證,則必然需要在成本上有所退讓:香港的生產成本高企,不少品牌難以維持真正的本地生產模式。工業用地稀缺、租金成本高、人力資源短缺,使得本地製造業規模不斷縮小,導致大部分香港品牌不得不依賴內地供應鏈。這也意味着,即使消費者選擇“留港消費”,實際上的受惠者仍然可能是內地的生產商。

面對這一挑戰,解法指向品牌。有本地社企“葡萄.緣”在接受傳媒採訪時認為,透明的供應鏈機制、真正具有香港本地文化特色的產品,才是讓消費者留下來的理由。

消費者信任與行為選擇:本地品牌的應對策略

消費者的信任是一個品牌能否成功的關鍵因素。在“香港製造”的信譽受損後,如何重建市場信心,成為本地品牌的核心挑戰。

一些品牌已開始採取措施提升透明度,食品品牌開放生產過程,讓消費者能夠追蹤原材料來源。本地社企“葡萄.緣”在2023年就推出了全香港首個“產品溯源系統”全方位解決方案及平台。“產品溯源系統”將是香港食品安全方面又一重大的發展,商家能夠透過系統提供更詳盡可靠的食品資訊,如食品來源地、農場名稱、產品批次、測試實驗室信息、認證編號和進出口商資料等。

“葡萄.緣”在2023年就推出了全香港首個“產品溯源系統”全方位解決方案及平台|圖:“葡萄.緣”官網

此外,也有品牌強調手工製作,確保產品具有真正的本地特色,以此區隔內地商品。

此外,市場上也存在另一種聲音:消費者是否仍願意“為香港製造付出更高價格”?在面對價格競爭時,消費者的情感價值是否足以支撐本地品牌的發展?國際市場上,如日本、台灣的品牌如何保持本地製造的競爭力,是否能為香港提供參考?

以台灣永大食品專注於檸檬產品的生產與加工,面對市場競爭,採取了以下措施:通過自建農場和,永大食品在屏東新埤鄉建立“老實農場”,直接種植檸檬,掌控原料來源;同時採取契作模式與當地農民合作,推動契作種植,確保穩定的原料供應,同時支持在地農業發展。

永大食品生技股份有限公司|圖:永大官網

這些策略使永大食品的檸檬原汁在台灣手搖飲料市場市佔率達六成,並成功開拓日本、新加坡等海外市場。 日本和台灣的企業在面對低價外來商品的競爭時,通過提升產品品質、強化本地特色、創新研發和履行社會責任等策略,成功維持了本地製造的競爭力,並贏得了消費者的信任與支持。

而即便本地商家做到自己能做的最好之後,香港政府是否應該在政策層面介入,以確保本地品牌能夠在市場上生存?

政府對於產業政策的調整亦至關重要。例如,台灣與日本政府提供補貼支持本地中小型製造業,幫助品牌維持本地生產。日本政府積極推動地方特色產業的發展,例如1980年在大分縣推動的“一村一品”運動,鼓勵各地發展具有地方特色的產品,提升本地經濟活力;

台灣企業則透過創新、品質提升與品牌建設,維持本地製造的競爭力。例如,義美食品堅持在地生產,強調食品安全與品質,並積極履行企業社會責任,贏得消費者信任。 此外,台灣政府自1989年起推動“一鄉鎮一特色”(OTOP)計畫,挖掘各地特色產業,提升產品附加價值,促進地方經濟發展。 同時,台灣設立了“台灣精品獎”,每年評選優秀產品,提升台灣品牌在國際市場的形象與競爭力。

台灣政府自1989年起推動“一鄉鎮一特色”|圖:台灣經濟部

其次,租金與經營成本是本地品牌生存的一大痛點。此前在接受香港V記者採訪時,北區議員劉鎮海提到,香港特區政府是否應該提供更多針對本地品牌的商業空間租金補貼,或鼓勵小型品牌進駐特定商圈,以扶植真正的本地產業。

在消費者層面,透明供應鏈機制的推廣可能是關鍵。例如本地社企“葡萄.緣”在2023年就推出的全香港首個“產品溯源系統”,消費者可透過區塊鏈技術或產品標籤,追蹤商品的產地與供應鏈,確保自己支持的品牌真正具有“本地價值”,為消費者建立比黃金更珍貴的信心。

留港消費與本地經濟的關係並不只是簡單的選擇問題,而是涉及供應鏈、消費行為、產業政策等多方面的影響。當支持本地經濟對於“變得艱難”。未來,香港應如何調整市場策略,以確保本地品牌能夠適應這一變化,仍有待進一步觀察與分析。

採訪/撰文:Charlotte Yu

快來分享你的看法吧