2025年4月上旬,Coldplay於香港剛啟用不久、耗資300億港元興建的啟德體育園連開四場演唱會。門票於開售後“數分鐘內售罄”,黃牛票飆至正價五倍,警方更在現場拘捕五名非法炒賣者。

場館外,觀眾魚貫而入,穿著帶有《Music of the Spheres》巡演標誌的T恤,擠在特設裝置前自拍,有粉絲自發派發貼紙、臨時紋身、水樽吊牌。這不僅是一場音樂會,更像一場可複製的、平台化的“文化參與模板”。

演唱會前夕,啟德體育園區附近的宣傳屏幕|圖:星島

FOMO的真樂迷與“卡位族”:文化資本的隱性戰爭

這場演出是自啟德場館啟用以來的首場國際巨星音樂會,而Coldplay上一次在港演出已是2009年。缺席者被迫在社交媒體觀看轉發短片與限時動態——這是一種身體不在場,但資訊被迫在場的文化焦慮。

心理學者Przybylski等人(2013)研究指出,Fear of Missing Out(FOMO)與高度社群媒體依賴正相關。當音樂活動成為社交身份的投射場所時,能否參與實體場景,不再只是娛樂選擇,而是社會敘事裡的「在場與否」。

簡單說:去不了Coldplay,你就不是這個月值得被提起的人。

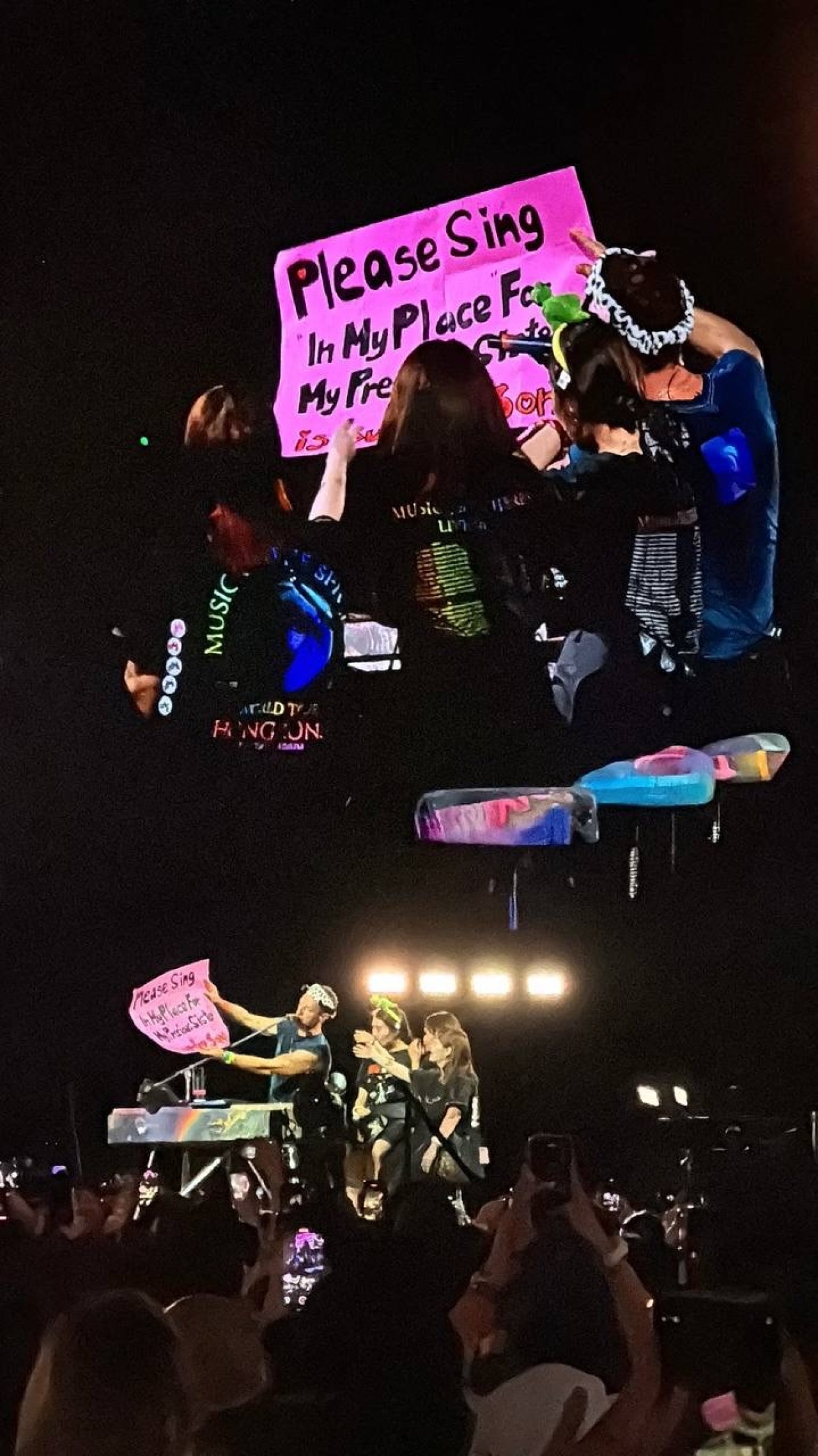

網民在社交媒體分享演出體驗|圖:threads@mdyy_1997

現場的張力也不只在票務上。“他們只會唱《Yellow》和《Viva La Vida》,來做什麼?”某位自稱追了Coldplay二十年的樂迷在小紅書留言說。

這類批評常被視為“品味菁英主義”(cultural elitism)。社會學者皮耶.布迪厄(Pierre Bourdieu)曾提出的“文化資本”(cultural capital)理論,理論認為“你聽什麼、懂多少,會被拿來衡量你在特定文化圈的地位”。

這種心態不只在Coldplay演唱會出現。無論是看村上春樹、還是喝Aeropress手沖咖啡,只要有群體,就有等級。而當大眾音樂場域被視為少數人專屬的“深度粉絲地盤”,那些只為參與而來的群眾,就成了被動承擔羞辱的對象。

然而,也有大量觀眾坦承自己只聽過Coldplay最紅的幾首歌。他們來不是為了信仰,而是為了氛圍。這不該被貶低。

如社會學者Émile Durkheim指出的,“集體儀式能產生社會團結感。”現場音樂會正是一種當代的“世俗儀式”。你可以不懂那首歌的背景,不知道這是哪張專輯,但你被數萬人的情緒包圍,那是一種你在地鐵上永遠得不到的感覺。

來的理由從來不只一種。有些人來跳舞,有些人來打卡,有些人來感覺自己還活著。

聽眾分享現場熱烈氛圍|圖:threads@yuenuman

被演算法選中的參與者

值得注意的是,這類全球巡演的“參與儀式化”正逐漸被企業、平台操控。演唱會的互動手環與專屬App設計,不只是提升體驗,更是收集用戶行為的工具。你的位置、你喜歡哪一首歌、你在何時開閃光燈,全都成為資料——你以為你是在參與,實際上你可能只是在配合演出的預設劇本。

這不是香港獨有。從Taylor Swift的The Eras Tour到BTS在首爾舉辦的演出,音樂會已成為一種“文化場景量產模板”:以粉絲熱情為燃料,以品牌授權為商品,以社群擴散為延伸,最後成為一種被平台化的情感。

這就在聽眾之間促成了一個疑問:我們真的在聽Coldplay嗎?

演唱會結束後,社交平台出現兩種人:一種在狂貼照片,一種在貼冷笑話嘲諷打卡文化。但本質上,他們都需要Coldplay,需要一個讓自己有存在感的場景。當我們問:“你聽的是Coldplay,還是只是別人說你有聽Coldplay?“這問題的荒謬與真實,在於它根本不重要。

真正的問題是——在這個總要你“參與”的社會裡,你有沒有辦法只是靜靜地聽首歌,而不用證明什麼?

在有明確答案之前,我們恐怕還是需要繼續打卡、繼續用《Fix You》當背景音樂,繼續裝作我們其實是來聽音樂的。

So it goes.

撰文:Charlotte YU

快來分享你的看法吧