由湖南衞視任洋團隊打造的國內首檔美學綜藝《會畫少年的天空》已於2023年2月17日已正式收官,以全民美育為目的,開拓了美學綜藝的新賽道。

據悉,該節目名列湖南衞視2022年週末綜藝收視榜首,平均收視1.911,幾乎破2,總播放量約為17億。

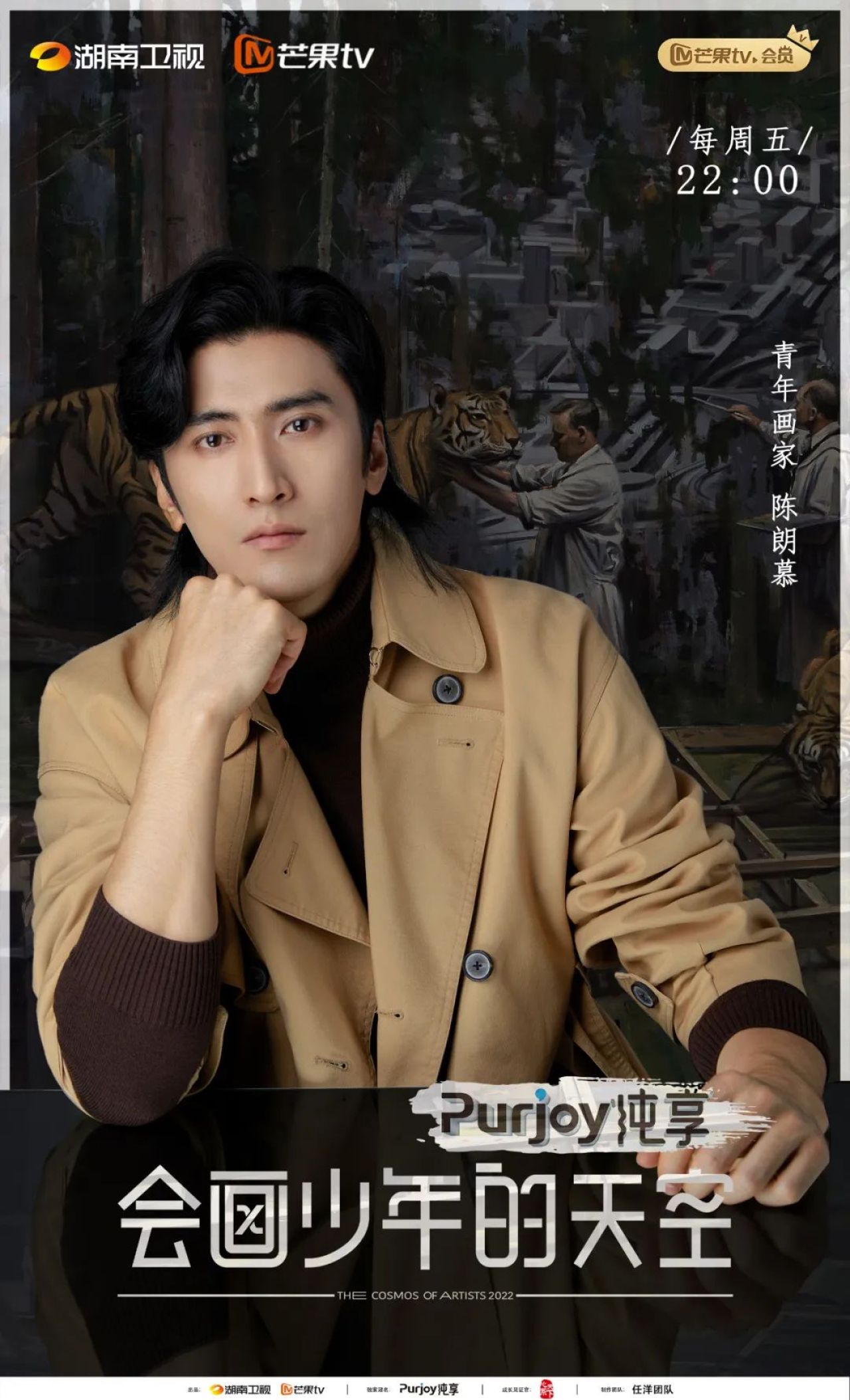

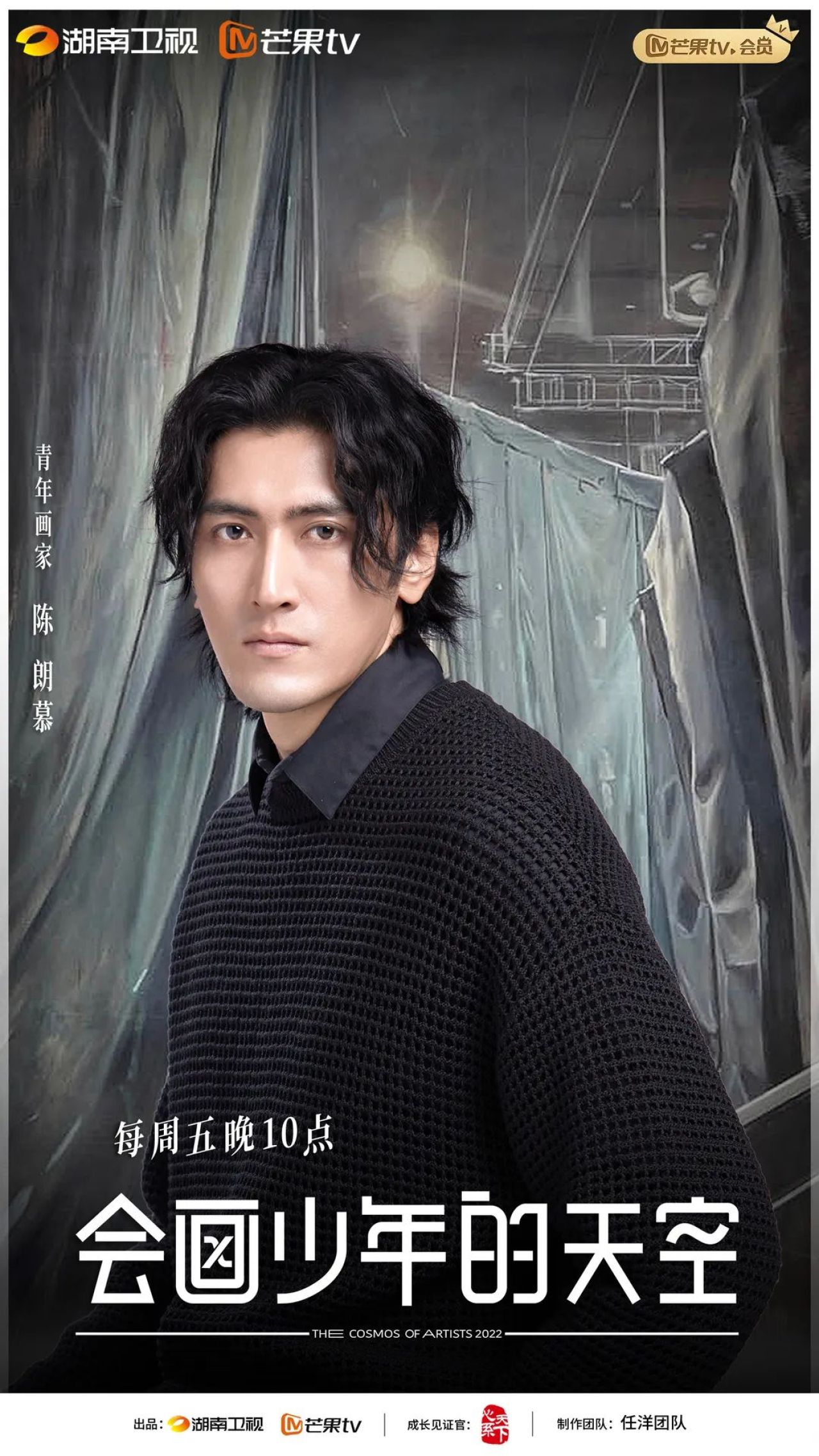

其中,青年藝術家陳朗慕的作品曾在節目中引起熱議,網友們甚至找出了其作品參考圖像的來源,給他戴上了“抄襲”的帽子,甚至還有一部分網友對他進行了網暴。

那麼,陳朗慕自己究竟是怎樣看待這些爭議的呢?以下,鳳凰藝術為您帶來陳朗慕的專訪報道。

在全球化發展背景下,美育是新時代國家文化發展重要戰略,能提高大眾認知美、判斷美、創造美的能力。湖南衞視《會畫少年的天空》節目已經落下帷幕,這檔以“真人秀+競技”的流行綜藝模式而打造的節目,兼具專業性和大眾性,是藝術綜藝2.0的一次探索與嘗試。

▲ 《會畫少年的天空》中的五位策展人,從左至右:歌手張智霖、策展人陸蓉之、魯迅美術學院院長李象羣、演員李冰冰、脱口秀演員李誕

節目將鏡頭對準青年畫家,圍繞畫作呈現不同觀念和藝術形式的碰撞,從主題到賽制,再到環節設定,都在不斷豐富觀眾對藝術的認知。

會畫少年的天空

▲《會畫少年的天空》中的五位策展人,從左至右:演員李冰冰、魯迅美術學院院長李象羣、策展人陸蓉之、歌手張智霖、脱口秀演員李誕

2月17日,由湖南衞視任洋團隊打造的國內首檔美學綜藝《會畫少年的天空》正式收官。除了12期綜藝節目,節目組與藝術家為觀眾奉上的6場別出心裁的展覽,給觀眾帶來了持續的思考與沉浸式美育體驗。

雖然對於大多數觀眾來説,是對着電視或是手機、電腦看展覽;但是隔着屏幕也能提高自身的鑑賞能力、審美能力,更重要的是增進了對藝術的瞭解及興趣。

▲ 由湖南衞視任洋團隊打造的國內首檔美學綜藝《會畫少年的天空》獲得“2022年度金芒作品“獎

▲《會畫少年的天空》節目收官錄製現場大合影,5位策展人(演員李冰冰、魯迅美術學院院長李象羣、策展人陸蓉之、歌手張智霖、脱口秀演員李誕)、天空加油官李莎旻子、特邀觀展嘉賓蘇見信、部分青年藝術家(周名德、於立洋、賽本源、尤勇、翟莫梵、徐聖倫、莫里加、單浩翔、張智海、陳朗慕、牟林童、薛大威、劉亞宸、羅天奇、施谷霖、顧天予、倪嘉希、易柏霖、黃盛帆、王東旭)、10位專家評委(丁乙、肖戈、邵亦楊、陳可、王春辰、程昕東、丘挺、常青、陳奕名、程海青)

▲ “圖像的影子——當代繪畫的媒介、體制與空間”展覽開幕現場嘉賓及藝術家合影,左起:《會畫少年的天空》天空加油官李莎旻子(左一);UCCA集團藝術總監、UCCA尤倫斯當代藝術中心副館長兼本次展覽策展人尤洋(左六);湖南衞視製片人任洋(左七);特邀嘉賓陸蓉之(左八)及十位參展藝術家

同時,湖南衞視、芒果 TV攜手UCCA集團旗下UCCA Lab於長沙謝子龍影像藝術館呈現了《會畫少年的天空》節目收官展覽“圖像的影子——當代繪畫的媒介、體制與空間”,讓節目“讓人人會畫、人人喜愛畫”的美好願景正在照進現實,直觀地看見多元文化、觀念、主張、藝術表現形式之間的精彩碰撞。

▲ 湖南衞視《會畫少年的天空》節目組歷時6個月從8000名青年畫家中遴選出60位參加

▲ 湖南衞視《會畫少年的天空》會畫之城錄製現場

節目中,青年藝術家陳朗慕在節目中給觀眾留下了深刻的印象,他對歷史性題材似乎有着尤為敏鋭和獨特的思考。在2月17日的終極大展“典藏之夜”的現場,陳朗慕還獲得了“年度行業推薦青年藝術家“獎。

▲ 青年藝術家陳朗慕在《會畫少年的天空》收官節目“典藏之夜”獲得“年度行業推薦青年藝術家“獎項

▲ 青年藝術家陳朗慕獲得“年度行業推薦青年藝術家”獎項

細心的觀眾可能會注意到,繪畫基本功十分紮實、作品給很多人留下深刻印象的陳朗慕,在節目第9期就已經離開了,並沒有留到最後。

對這位出生於遼寧鞍山、畢業於魯迅美術學院的帥氣“大男孩”來説,《會畫少年的天空》節目讓他在長沙整整呆了100天的時間;而錄製中的一次返鄉則讓他感到不真實,反而是錄節目的那些日子成為了一個平行的真實世界。

那麼,陳朗慕是處於怎樣的機緣巧合參加了這檔美學綜藝節目?他又是怎樣看待自己畫照片的行為?在被質疑“抄襲”,甚至是被網暴之後,陳朗慕是如何看待這件事的?他的工作與生活是否發生了變化?

鳳凰藝術帶着這些疑問,在北京專訪了陳朗慕。

鳳凰藝術& 陳朗慕

鳳凰藝術:是怎樣的機緣巧合,你參加了湖南衞視任洋團隊製作的國內首檔美學綜藝《會畫少年的天空》?

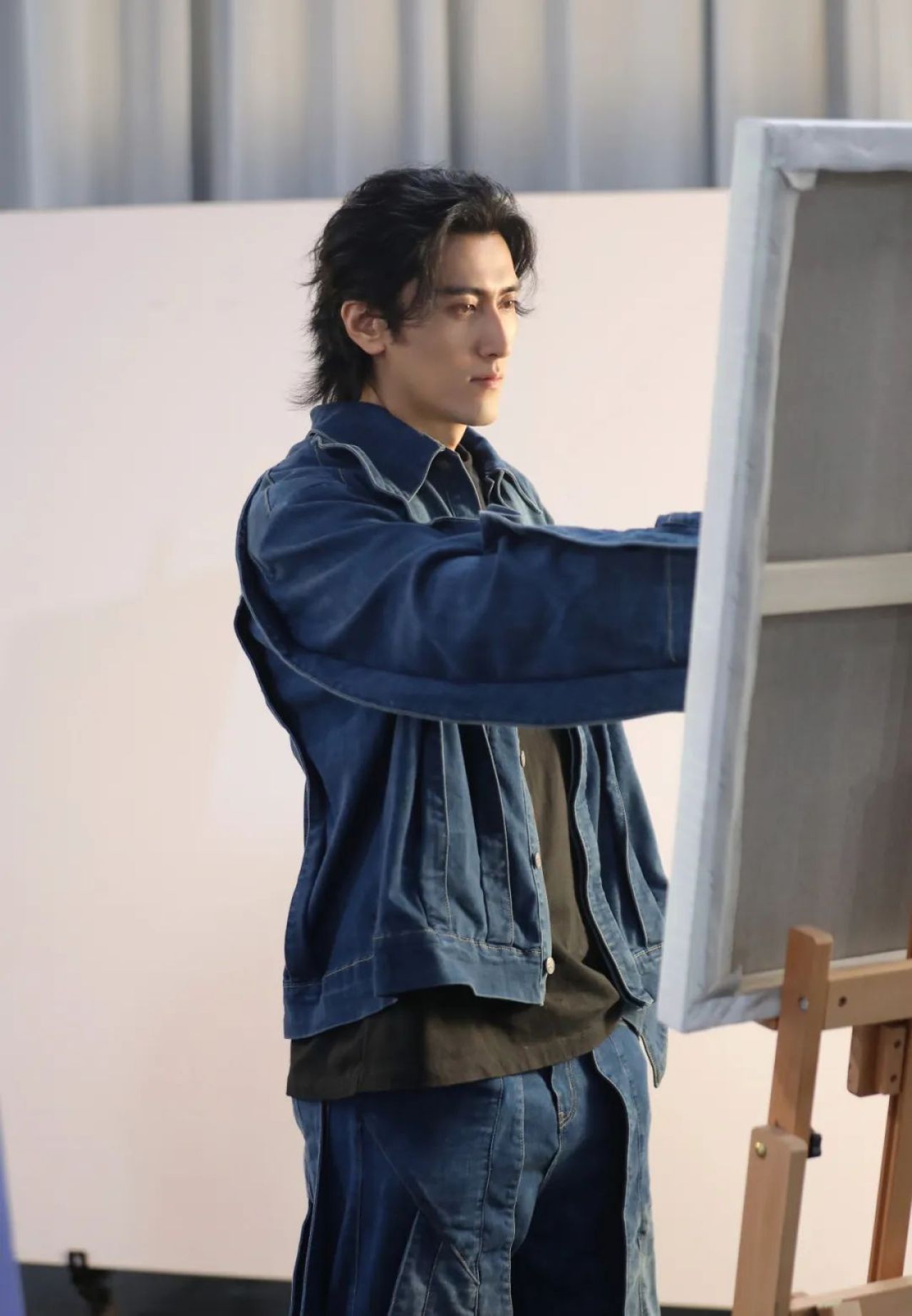

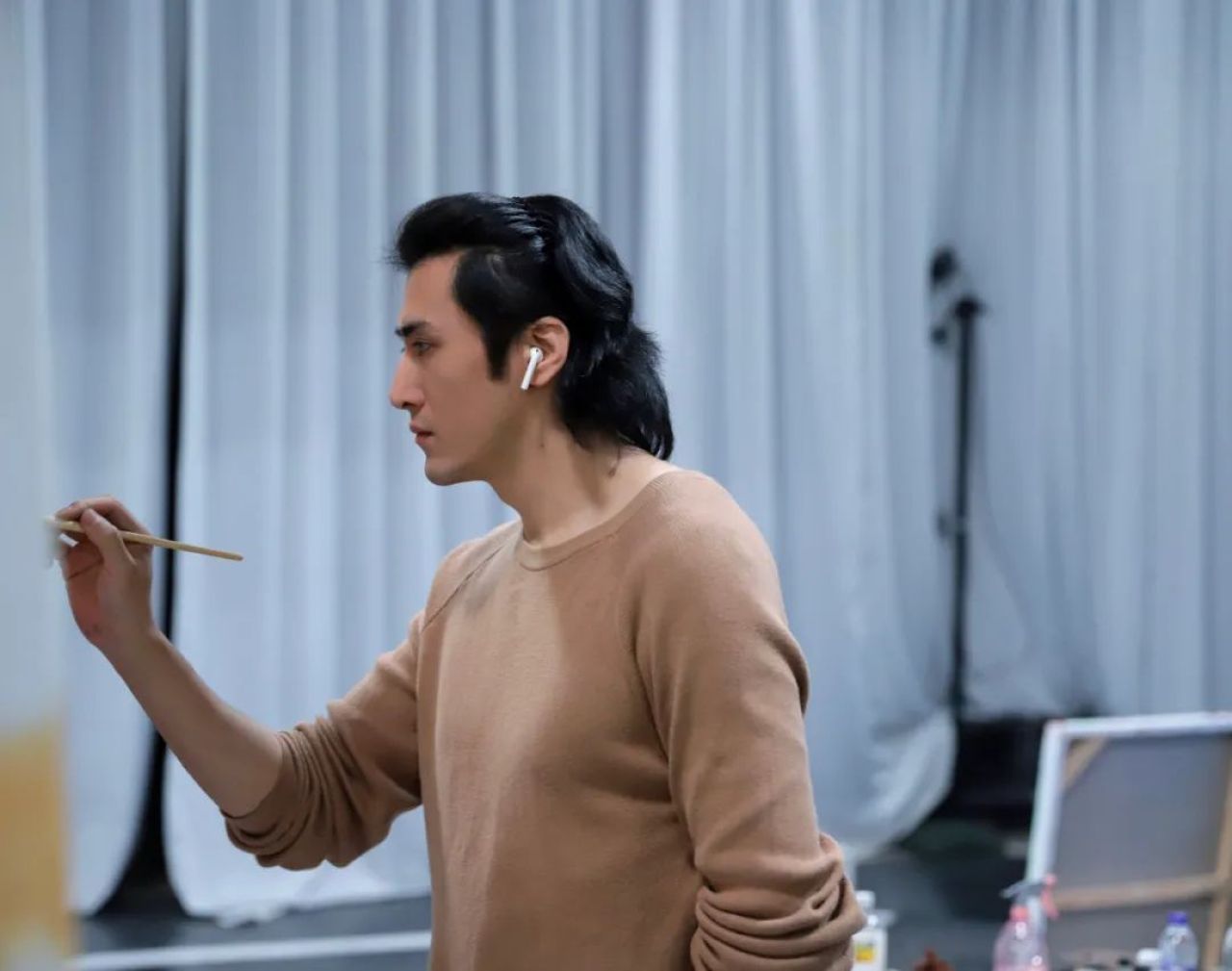

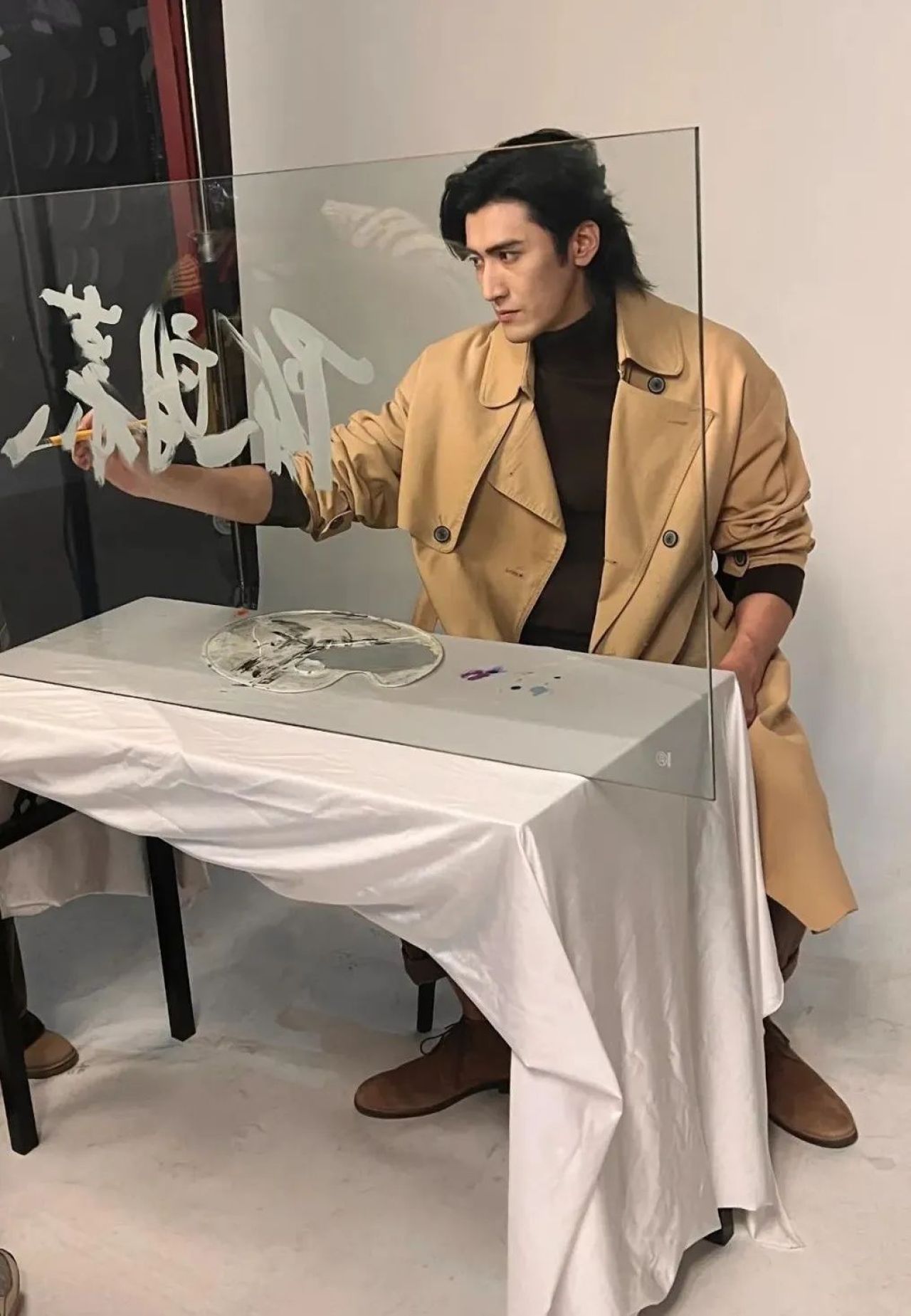

▲ 青年藝術家陳朗慕

陳朗慕:

一開始身邊有幾個朋友給我發過信息,當時沒太在意,總覺得自己跟“少年”和“綜藝節目”沒啥關係。

大約在2022年7月,節目組導演來到北京798藝術區,聯繫了我,説是看過很多關於我的作品和展覽資料,包括一些業內人士,他們也向節目組推薦了我。

那次見面後,我還是很猶豫,後來幾位導演和我進行了反覆溝通,他們描述的節目定位和立意是有意思和有價值的,可以探索更多中國當代藝術的可能性。

尤其是編劇曾對我説:“或許你通過節目可以改變大眾對藝術家的刻板印象以及認知的偏差”,我覺得這是比較打動我的點,作為職業藝術家,我有很多感觸和體會,所以最後就同意參加了。

▲ 青年藝術家陳朗慕

鳳凰藝術:你算得上是一位才貌雙全的青年藝術家,應該很符合《會畫少年的天空》導演組的要求。你認為在一檔美學綜藝節目裏,藝術家的顏值重要嗎?

陳朗慕:

藝術家的顏值肯定不是最重要的,無論在什麼樣的綜藝裏,我認為能與之匹配的專業能力才是最重要的吧。更何況這是一檔美學綜藝節目,藝術家的責任不應該是展示顏值,而是輸出觀點和展現作品,讓更多的人想去了解和欣賞藝術。

但是,對於電視節目會有專業領域外的綜合考量,比如顏值、表達能力、幽默感、配合度、綜藝感等等。

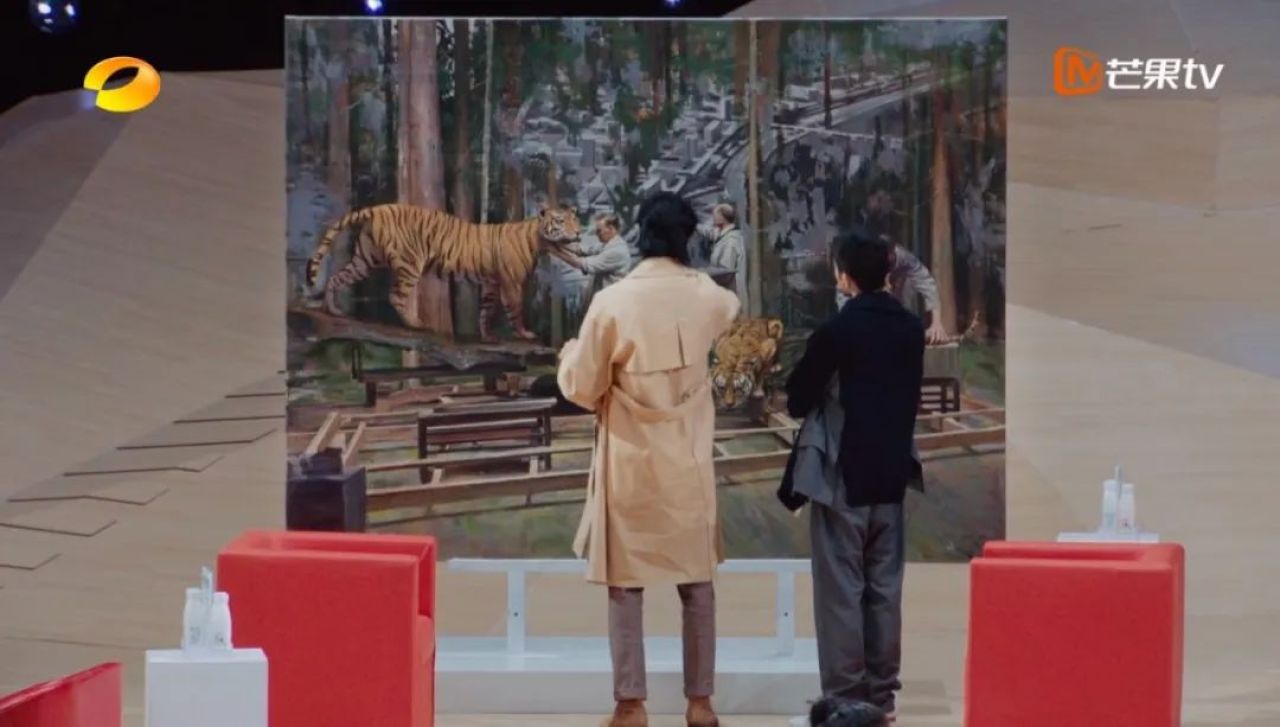

▲《會畫少年的天空》節目中,青年藝術家陳朗慕為策展人張智霖介紹作品

鳳凰藝術:在節目第一集中,你的作品《重現的城市》引起熱議,網友甚至找出了圖像參考來源,是1930-1940年代美國自然歷史博物館工作人員布展現場照片。於是,你被扣上了“抄襲”的帽子,你自己是怎樣看待這件事情的?

陳朗慕:

這件事情在我看來,對觀眾而言,很大程度上算是一種“誤讀”,當然,跟我所選擇的作品以及節目內容的剪輯也有關。

首先,藉助圖像來進行創作我不認為那是抄襲,而恰恰這幅作品是我認為藉助歷史攝影圖片中比較能代表觀唸的作品,也是那一批作品中繪畫語言相對成熟的有代表性的作品。

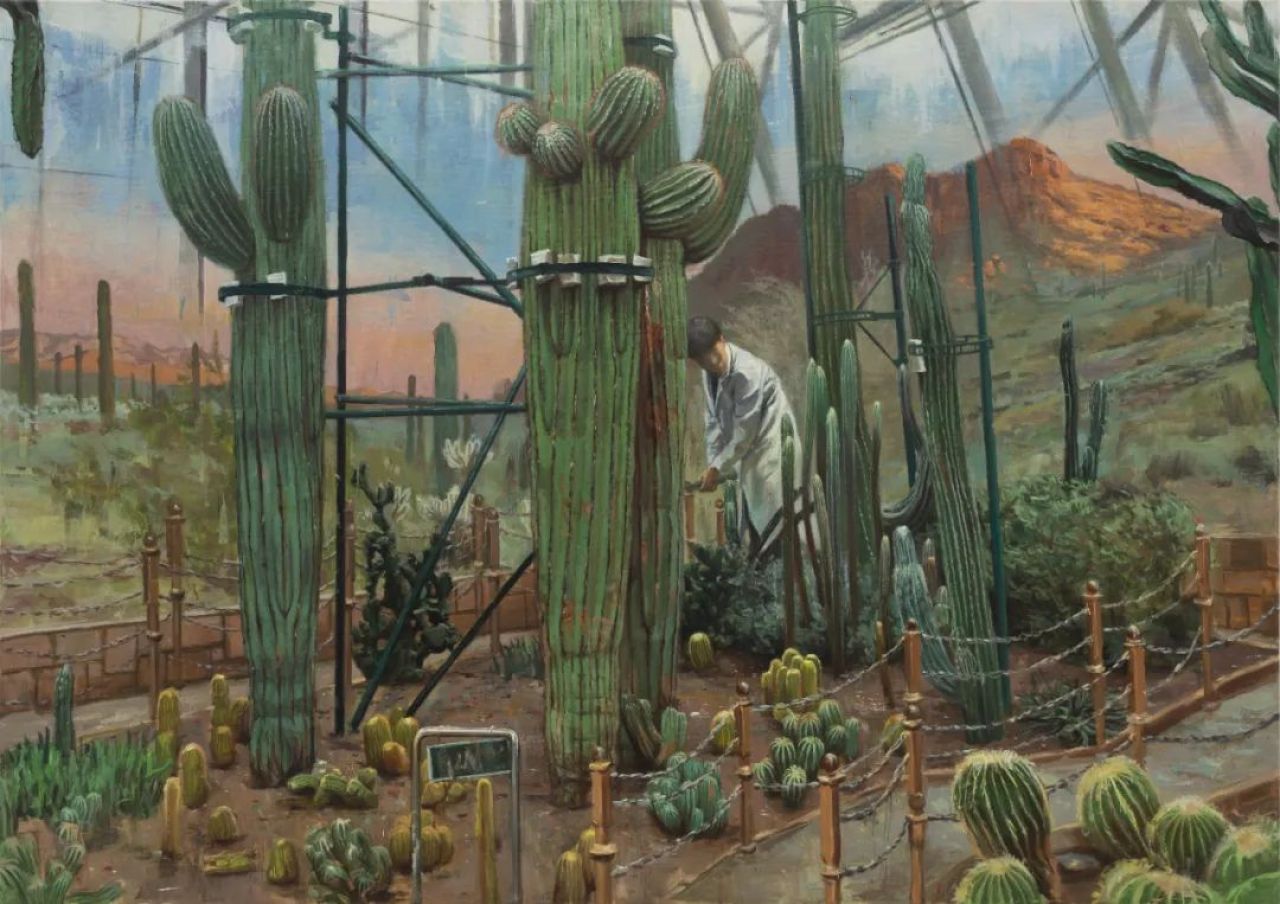

▲ 陳朗慕,《重現的城市》,180x250cm,2018

我從不諱我作品中的圖像或影像來源,反而希望觀眾知道我所引用的圖源,在展覽溝通中我也會給策展人看我所利用的圖像。圖像本身的意義和屬性反而會豐富我作品的層次。

《重現的城市》這幅作品引用的圖片場景現今也是那座博物館常年陳設,如果觀眾能比對作品、圖像和真實場景,我相信對作品會有更加深刻的體會。

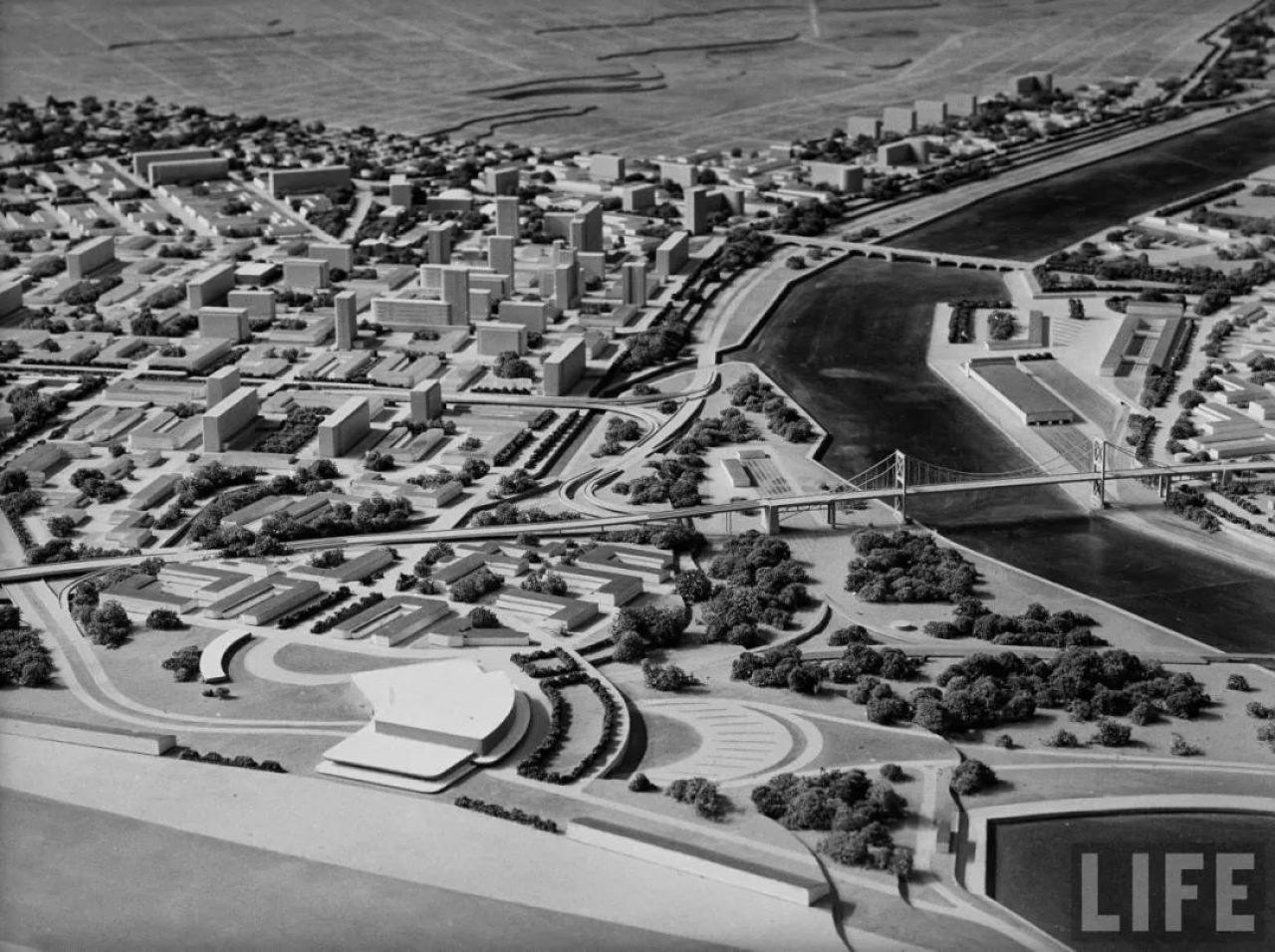

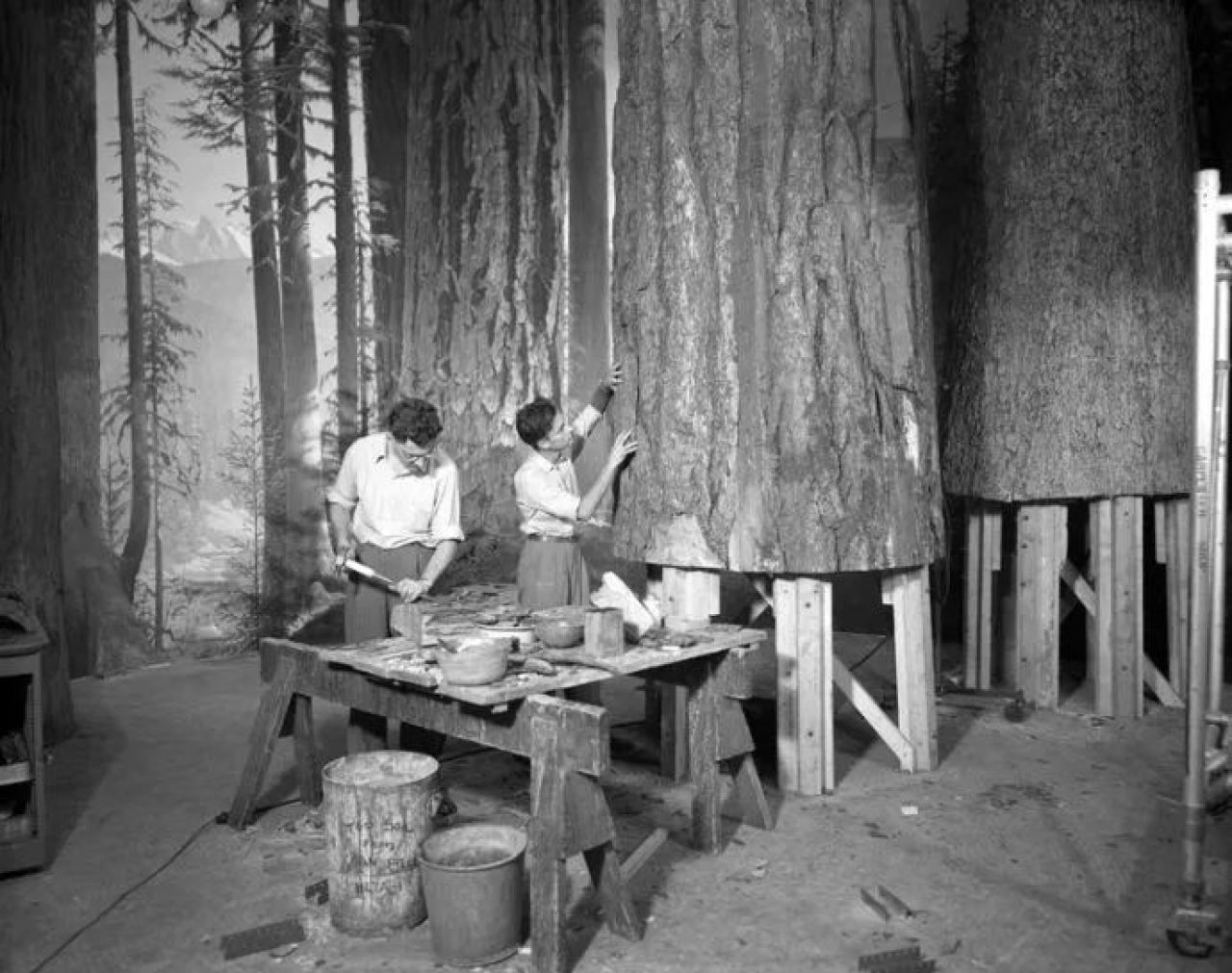

▲ 《重現的城市》創作素材照片

大衞·霍克尼(David Hockney)説過:“一切圖畫都是對觀看的記述”,而我們的觀看不僅僅是現實生活的真實場景與事物,也包括圖像、視頻等一切媒介所帶來的視覺經驗,一張照片和你身邊的風景都可以成為我們描繪的對象。

▲ 陳朗慕,《看不見的城市》,200x265cm,2018

其次,這次節目選擇的作品的是2018年創作的一組作品《看不見的城市》、《重現的城市》中的一件,兩幅作品中照片形象的出現實際是為了引出描繪的是一個超現實的人造景觀,因為是博物館常年陳設的場景,相關的圖像非常多。

選擇這種老照片是有我的用意的,這種不清晰的黑白照片在繪畫處理上反而是有難度的,我需要通過繪畫語言和添加色彩去過濾它。我的繪畫,其中一條線索是基於對歷史檔案圖像的觀念表達,也是對照片對象進行再定義的創作。

我想通過兩幅作品的對比,去探討人類社會的進步與自然環境的關係,描繪被破壞的自然世界,過去人們對未來城市的預想與建造中的人造景觀。展現的是人類環境的雙重性,人對自然環境的征服,又用征服過的東西來建造自己收藏的景觀,就好比在人類歷史的每一個進程中,我們都喜歡打破一個東西,再重建一個東西,循環往復,科技文明和城市化進程也伴隨着一些遺失的美好。

▲ 陳朗慕的作品《重現的城市》創作素材照片

而我在作品中想要探討的這些問題,在節目播出中進行了刪減,給觀眾的閲讀造成了缺失。

在錄製過程中,我與多位策展人針對作品進行了交流,包括講述了作品參考圖像來源,以及繪畫技法和創作理念的闡釋,也對幾位策展人提出的問題做了回答。

闡釋的重點當然是作品為什麼叫《重現的城市》,以及作品意在表達些什麼。但是,節目剪輯後播出的部分只保留了我在講述畫中人與老虎姿態的幾句,導致觀眾誤以為藉助圖像的形象是我在編造故事,以為這是我創作表達的核心部分。實際上這段根本不重要,這幾句話是跟智霖哥聊我對這幾個形象的理解,以及我想賦予它們在我畫面中的象徵意義。

▲《會畫少年的天空》節目中,青年藝術家陳朗慕為策展人張智霖介紹作品

節目播出後第一時間我就跟節目編劇進行了溝通,甚至爭吵。事後編劇和導演找到我解釋了這樣剪輯的原因,因為考慮到節目面對的人羣是廣大非藝術專業的觀眾,同時節目播出受時長所限,就保留了最為簡單易懂的部分,把大段有關專業性知識和比較難理解的內容刪減了。同時,作為國內首檔美術類綜藝節目的第一期,節目剪輯實際也是摸索和實驗的狀態。

在我所學習的藝術史知識中有太多利用圖像進行創作的例子,我覺得很多人來給我扣上“抄襲”的帽子,這種“誤讀”,還是因為大家對我的藝術創作的理解,以及藝術史知識不夠普及所導致的。我希望通過這檔節目,也通過我自己對這件事的迴應,能讓更多人更深入的瞭解藝術。

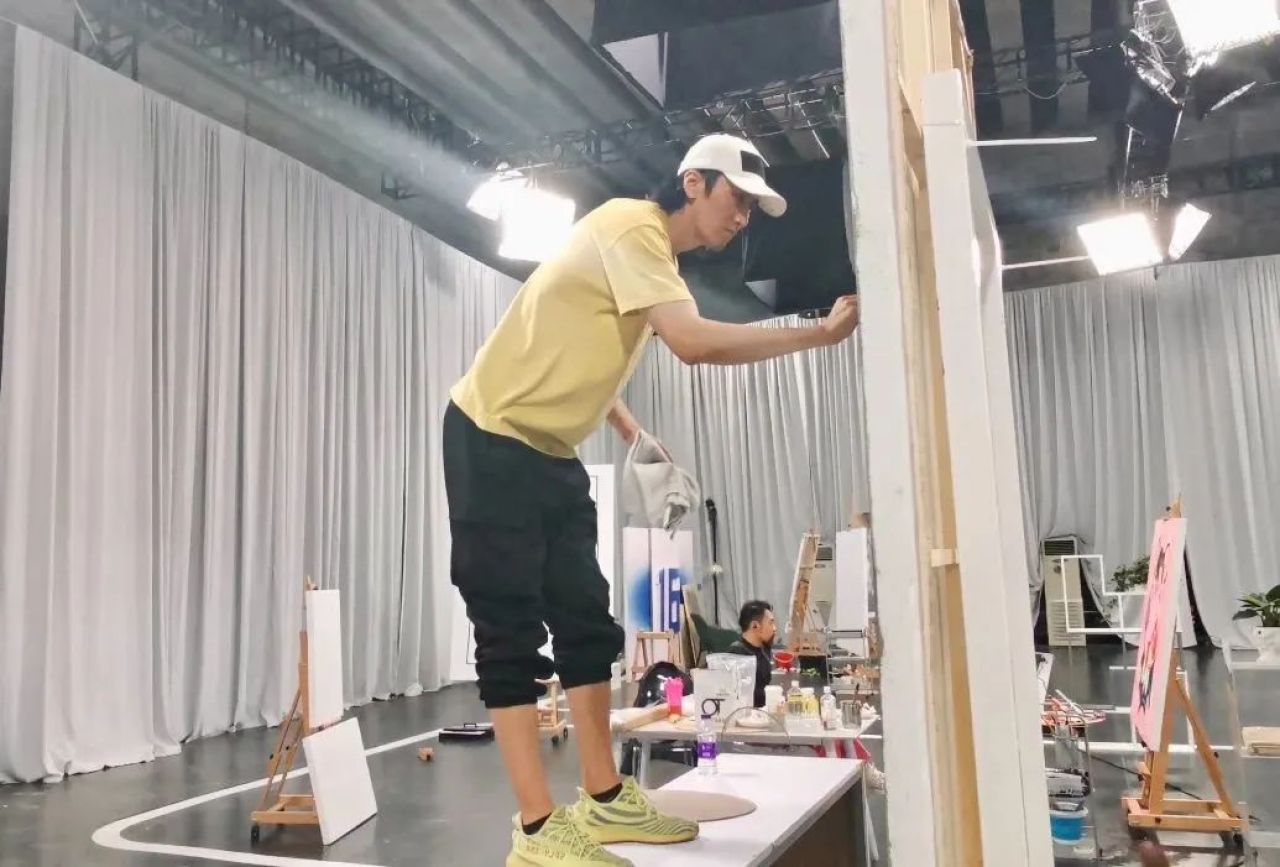

▲《會畫少年的天空》節目中,青年藝術家陳朗慕在畫室中創作

鳳凰藝術:請具體談一談你是如何使用照片作為圖像素材進行創作的?你的靈感來源和創作方法是怎樣的呢?

陳朗慕:

我覺得這個問題跟我一直以來的繪畫創作脈絡有關,大致可以分為三個階段:

*1

「平時喜歡畫舊場景,

對影像的運用

源於大學時期的一次採風」

這個階段算是自己最初利用圖像來進行創作。學生時期,我一般是通過拍照片、出去採風寫生,來完成繪畫作品。

記得大學那會兒,我畫了些城市拆遷的現場,因為對自己來説,“拆遷現場”是特別熟悉的地方,我小時候經常路過那裏。聽説那片房子是日本人侵略東北時建的,後來住在那兒的是一些老紅軍和家屬,瞭解這類事就容易讓我有很多猜想。記得我曾拿着相機進入現場,被當成記者圍了起來,還成了他們傾訴的對象,那一瞬間,我作為一個局外人似乎有了一種“使命感”。

也許這只是一個對現代化發展沒有任何意義的角落,但對我而言,老舊的場景、物件、面孔,好像又充滿着故事感。

▲ 陳朗慕,《華沙1946》,布面油畫,80×100cm,2017

▲ 陳朗慕的作品《華沙1946》的創作素材照片

*2

「思考為什麼要利用圖像:

這是我認識

客觀世界的一個渠道」

步入社會後,從學生到藝術家身份的轉變,我在繪畫的過程中,也慢慢有了自己比較主觀的想法。

日常寫生或者拍攝照片,可能在某種程度上無法實現自己的構思,我需要更豐富的形象來滿足創作需要。所以,這個階段開始,我摸索着選取歷史影像資料和互聯網圖像資源作為輔助。在大量圖像文本瀏覽的過程當中,我開始對歷史圖像產生了思考。同時那些藝術史中經典的利用圖像來完成作品的方式也成為了我學習和研究的對象。

▲ 陳朗慕,《人造森林》,布面油畫,175×240cm,2017

▲ 陳朗慕的作品《人造森林》的創作素材照片

後來,在我自己的一些作品裏會經常把影像的時間感引用到繪畫的空間裏來,蒐集一系列歷史上的攝影和影像,根據內容分別歸類,經過繪畫的創作,通過繪畫語言和技術手段,對影像的細節進行“篡改”。

我很喜歡把帶有“時間痕跡”的效果與繪畫結合,慢慢地開始喜歡探討繪畫、圖像與時間空間之間的關係,是一種思考,而非批判,這也是我認識客觀世界的一個重要渠道。

▲ 陳朗慕,《落幕》,布面油畫,120×140cm,2015

▲ 陳朗慕的作品《 落幕》的創作素材, 南希魯賓斯的作品

▲ 陳朗慕的作品《落幕》的創作素材

*3

「作品的進階思考:

利用圖像

來拓展新的敍事緯度」

一直以來,我都是一個對一些特定場景和事物有情結的人,這可能跟自己的經歷和視覺經驗有關。

我生長在東北大地,在這個重工業城市裏,廢舊飛機、機器殘骸、工業遺蹟等產物都很常見,工業文明和社會轉型發展在我的成長經歷中有着很深的烙印。那種英雄遲暮式的重工業城市的沒落,是我揮之不去的鄉愁。

在很長一段時間的作品裏,我都比較喜歡將人、動物、環境並置在一起,同時放入帶有工業、城市文明符號的語境裏,完成某種對話,將“真實性”消解在歷史照片和現代藝術之間,“已逝”和“永恆”相互交織。

▲ 陳朗慕,《非決定性的瞬間No.54》,布面油畫,60×90cm,2017

▲ 陳朗慕的作品《非決定性的瞬間No.54》的創作素材照片

在這一階段的創作中,我很少用第一人稱的主觀敍事,基本會選取我們生活中常見的圖像和文本,閲讀那些經常被忽略的局部,在創作中,把圖像原本的敍事邏輯壓縮,甚至打亂,然後試圖建構出一個基於自己主體判斷的歷史時空,在我繪畫邏輯下的新時空裏,可以討論任何問題,作品也會有新的敍事維度。

繪畫作品的進行是一個漫長的過程,過程中你會不斷的調整畫面,不斷的融入新的想法和情緒。當去觀看畫面的時候,我們看到的本質是畫布上的顏料,藝術家通過繪畫欺騙了你的眼睛,但你卻不會質疑畫面的內容的“真實性”。

▲ 陳朗慕,《生長》,2019,170x240cm

▲ 陳朗慕《生長》的創作素材,拍攝於北京植物園

▲ 陳朗慕《生長》的創作素材照片

繪畫和圖像兩者之間本身就有着密不可分的聯繫,它們之間的關係讓我覺得非常有趣。

拋開繪畫語言的表現力,以往我見到大量藝術家的工作方法都是想辦法與圖像保持距離,通過繪畫方法處理將圖像弱化,或者利用多重圖像將某一張圖像稀釋,形成一個新的構圖和畫面。

從一開始的採風寫生,攝影的再現,到對圖像的研究和梳理,再到繪畫敍述邏輯的拓展,圖像既是藝術家使用的素材本體,也是藝術家用繪畫這個媒介所創作的另一種新圖像。這是我繪畫的創作方法,也是圖像的經營方法。

在我看來我的很多作品,不僅是繪畫作品,也是藉助繪畫傳達觀唸的作品。圖像只是實現作品的一種手段,當你在選取特定的圖像開始,這種選擇本身就開始了思考的部分。

鳳凰藝術:你是怎樣看待抄襲、借鑑、挪用之間的關係的?

陳朗慕:

“抄襲”和“借鑑照片創作”,是兩個不同的概念。

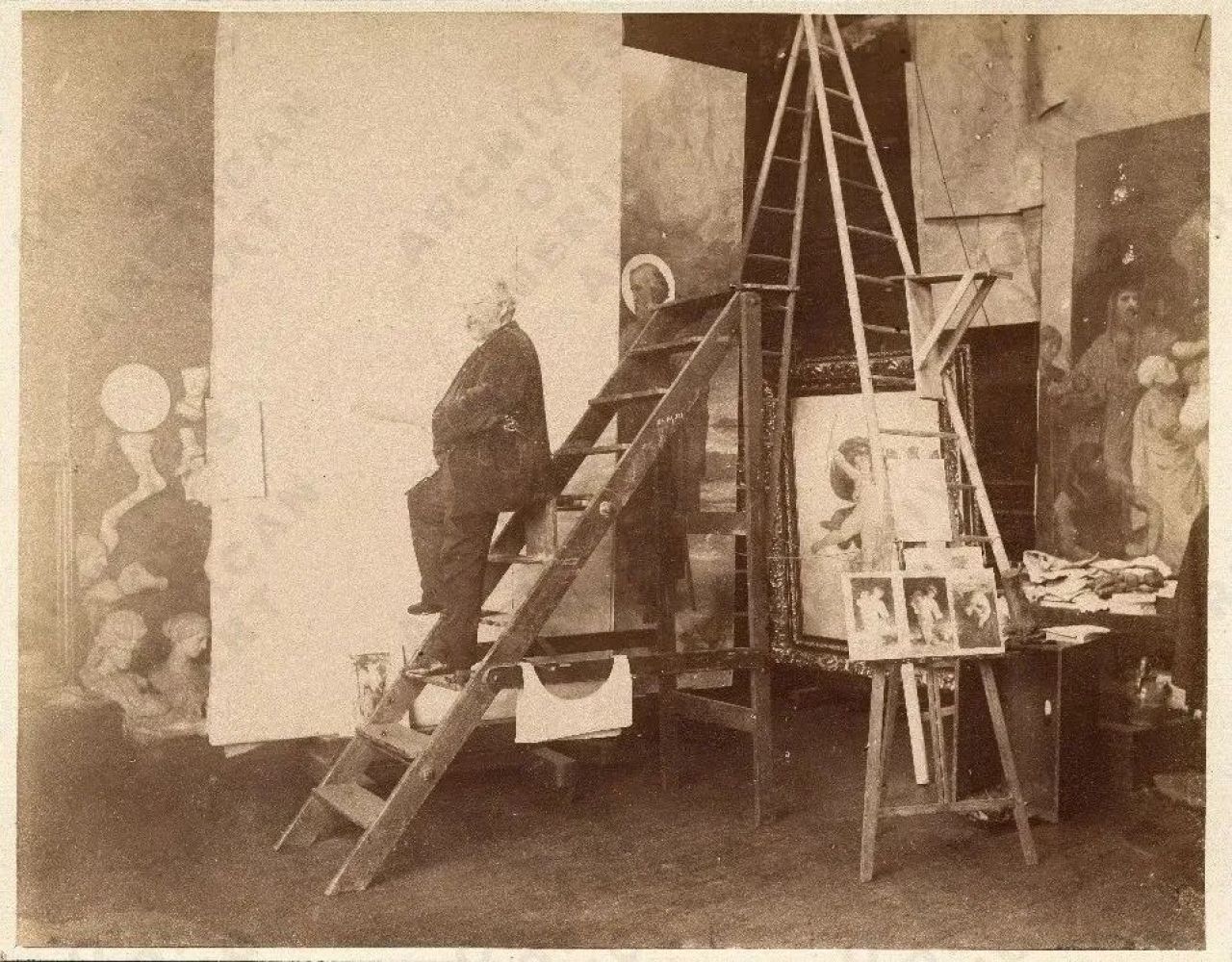

畫照片這一行為,本身並不觸犯藝術創作的倫理道德,尤其在具象繪畫領域,甚至藝術史上很多知名藝術家在塑造形體時都很依賴照片。

▲ 19世紀,法國畫家威廉·阿道夫·布格羅(William-Adolphe Bouguereau)在參考照片繪畫,圖源:網絡

具象繪畫的形象塑造的方法和手段,主要途徑來自寫生和畫照片,當然也有可能來自藝術家的憑空想象。19世紀攝影術的出現,對當時藝術界產生了很大沖擊,尤其刺激了繪畫的發展。於是,很多藝術家們開始從攝影的角度,對藝術進行的重新思考。

▲ 保羅·塞尚(Paul Cézanne)這張Sprehod 圖像來源自當時的時裝雜誌《La Mode Illustree》,圖源:網絡

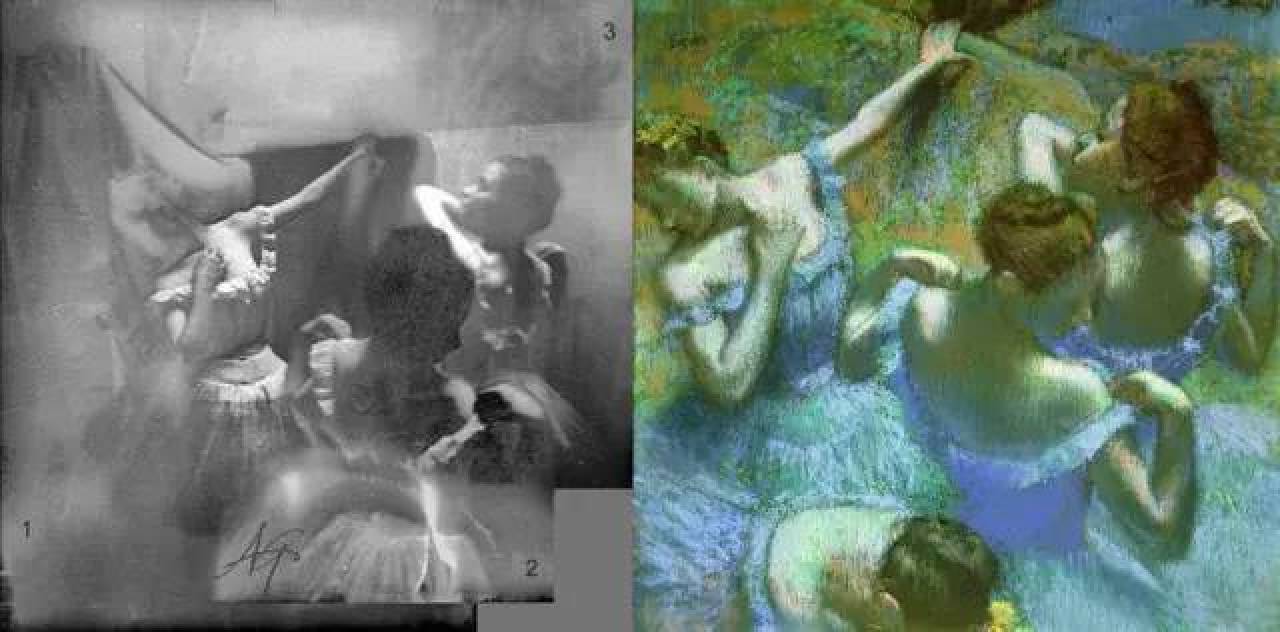

▲ 埃德加·德加(Edgar Degas)的舞女系列,照片素材和作品對比,圖源:網絡

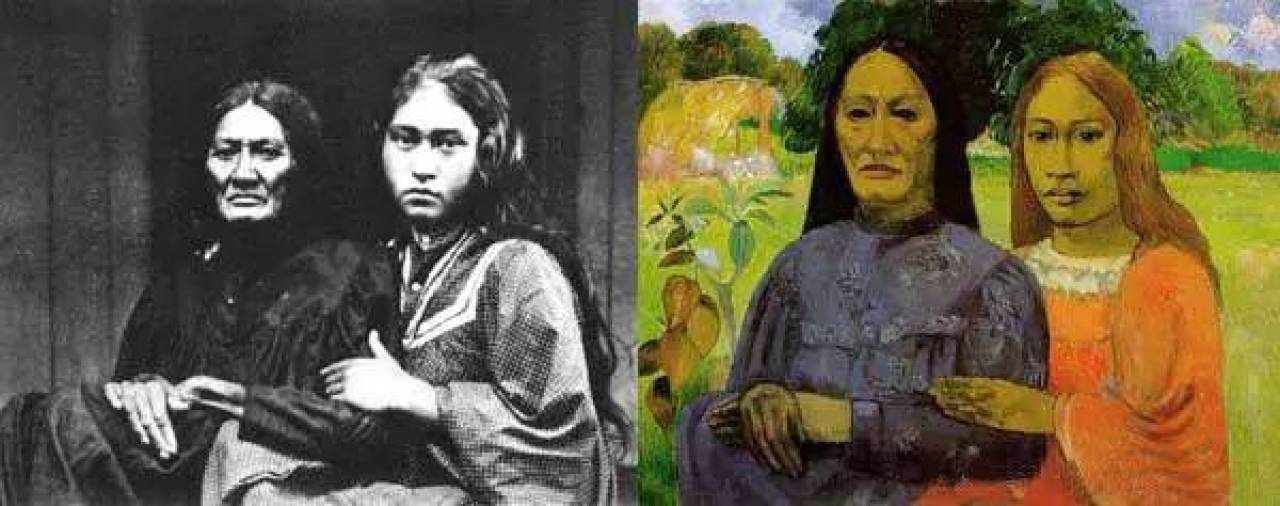

▲ 保羅·高更(Paul Gauguin)的作品與照片素材對比,圖源:網絡

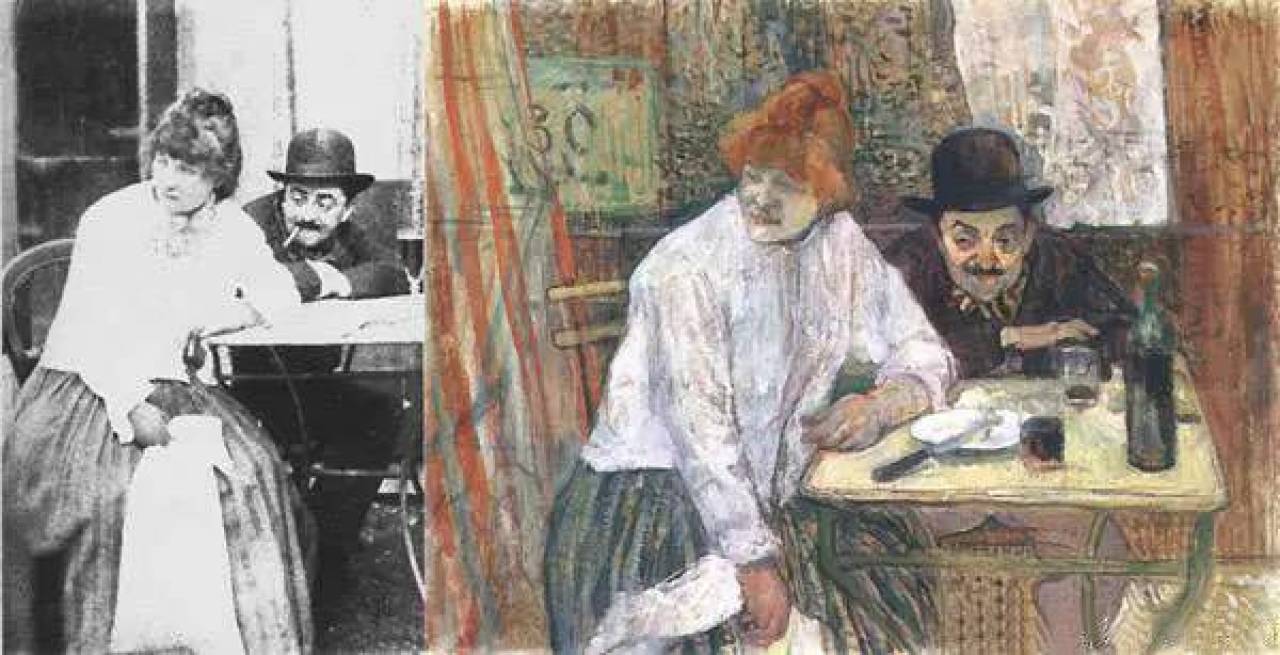

▲ 亨利·德·圖盧茲·羅特累克(Henri de Toulouse-Lautrec)的作品與照片素材對比,圖源:網絡

“挪用”,在現代和當代藝術中有着悠久的歷史。其實就是指藝術家使用已經存在的圖像,加上自己是觀念來創作出新的藝術作品。

▲ 馬塞爾·杜尚(Marcel Duchamp)《帶鬍鬚的蒙娜麗莎》;薩爾瓦多·達利(Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech)版本的《蒙娜麗莎》等,圖源:網絡

例如馬塞爾·杜尚(Marcel Duchamp)著名的《帶鬍鬚的蒙娜麗莎》,後人各種關於《蒙娜麗莎》的演繹版本,試圖引導觀眾相信他們正在看獨特事物的複製,或與偽造不同,“挪用”取決於觀眾識別圖像原始來源及其所有內涵的能力。

▲ 瑪麗蓮·夢露(Marilyn Monroe,1926.6.1-1962.8.5,36歲),圖源:網絡

▲ 安迪·沃霍爾(Andy Warhol)《槍擊瑪麗蓮(鼠尾草藍色)》,壓克力 絲網油墨 麻布 101.6×101.6cm,佳士得成交價:195,040,000 美元(左);安迪·沃霍爾(Andy Warhol)《瑪麗蓮·夢露》系列(右),圖源:網絡

從上世紀六十年代開始,安迪·沃霍爾(Andy Warhol)、詹姆斯·羅森奎斯特(James Rosenquist)和羅伊·利希滕斯坦(Roy Lichtenstein)等波普藝術家使用熟悉的大眾文化意象——漫畫書、廣告和名人肖像——來評論美國的消費文化。這些藝術家不僅將小報照片和雜貨店過道的日常領域帶入了高級藝術領域,而且還重新定義了藝術家的角色。

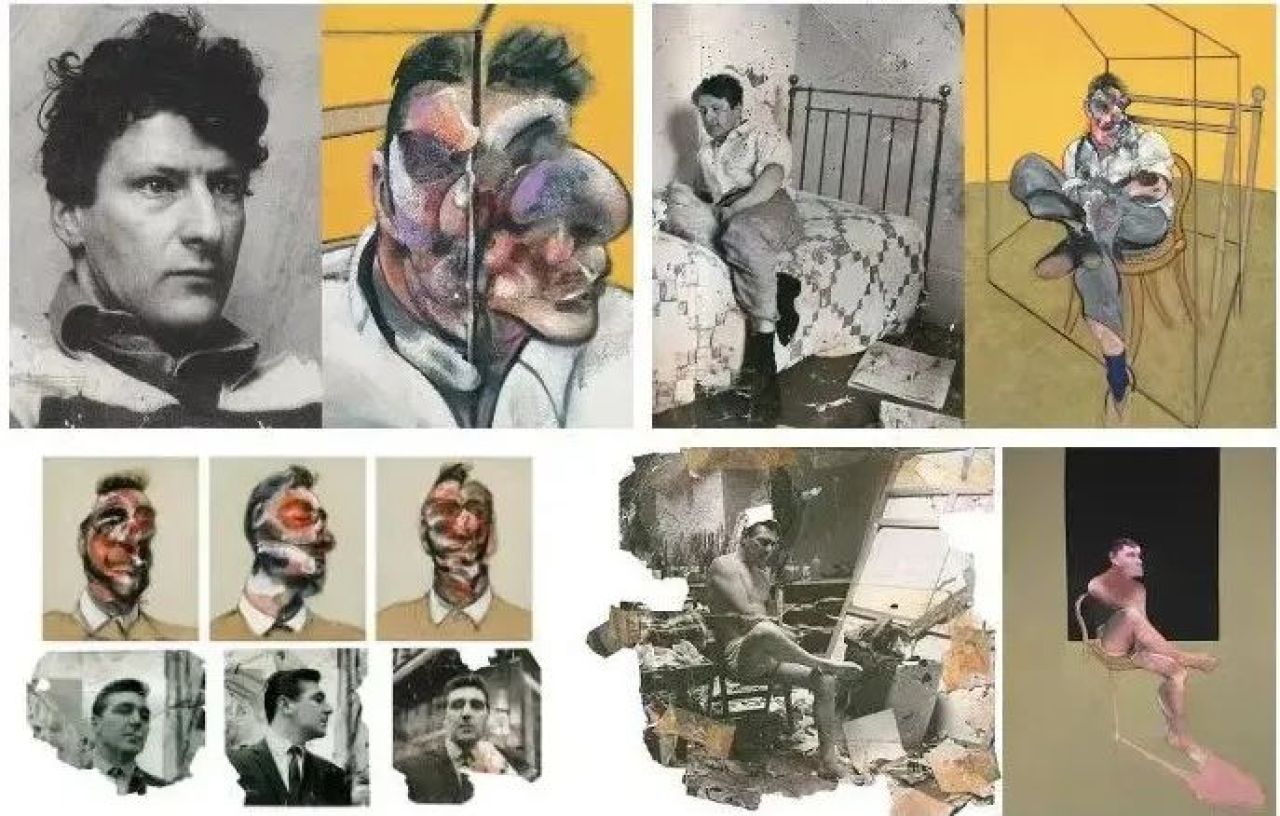

▲ 弗朗西斯·培根(Francis Bacon)的油畫創作,對照片素材的借鑑,圖源:網絡

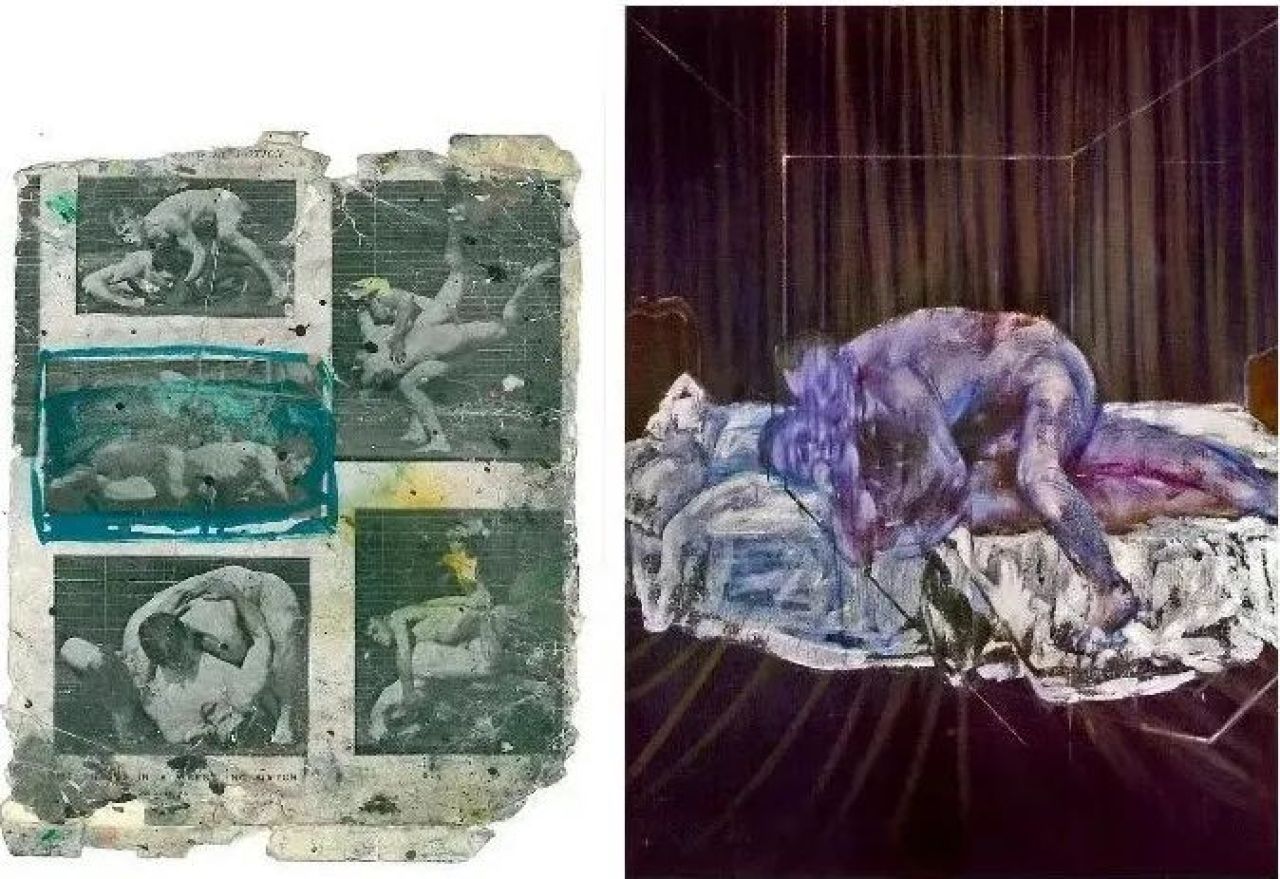

▲ 弗朗西斯·培根(Francis Bacon)的案頭書是是愛德華·邁布里奇的百科全書。是對運動人物的基礎研究,藝術家繪畫中許多圖像的重新構想來源可以在其中找到(邁布里奇的摔跤手和培根的“兩個人物”,以及在藝術家工作室找到的書中的一頁),圖源:網絡

所謂“圖片一代(pictures_generation)”,指的是活躍在上世紀七八十年代的一批畫家和攝影師,他們的作品使用了從大眾文化中挪用的圖像。對於許多“圖片”藝術家來説,觀眾通過將自己的經驗和想法帶入作品來完成圖像。這是一個源自法國哲學家羅蘭·巴特(Roland Barthes)著作的想法,他認為個人作者身份已經死了,社會的思想賦予了事物意義。

德國藝術家格哈德·裏希特(Gerhard Richter)也曾將照片畫在畫布上,然後用幹刷子擦過還未乾透的顏料,從而使圖像模糊。

類似例子,藝術史上可以説是舉不勝舉。如何判斷藝術作品是否涉嫌抄襲,還只是合理借鑑和挪用,這一直是一個值得深入探討的學術問題。

▲《會畫少年的天空》節目錄制間隙過程中,青年藝術家陳朗慕在畫室中創作

鳳凰藝術:在被網暴“抄襲”的日子裏,你的真實感受如何?牟林童曾送給你一首詩,你覺得自己像他詩裏寫的那樣嗎?

陳朗慕:

如果説沒有任何影響,肯定是假的。

節目播出的第二天,大家其實也都沒在意,包括家人和朋友給我發信息詢問情況,我都覺得這沒什麼,這就是對藝術史和繪畫創作不理解的一種“誤讀”,周圍學藝術的朋友也都明白是怎麼一回事。所以,當時我的整個生活狀態跟往常一樣,平時交流過程中,也沒有特別去聊這個事情,覺得之後自己用好的作品説話就行了。

▲《會畫少年的天空》節目錄制間隙過程中,青年藝術家陳朗慕在畫室中創作

但是後來我慢慢發現,無論説什麼,做什麼,我的作品如何,這件事一直都圍繞在身邊,我也一直會被打上“抄襲”的標籤。特別是在社交媒體上,無論發什麼內容,總會有很多評論和私信出現,除了一些對作品的疑問,還有很多非常難聽的話,甚至是大量的人身攻擊……

其實看到這些,肯定會影響自己的心情和創作狀態,因為我無法處在一個真空的環境裏,也沒有辦法完全忽略這些聲音。

▲《會畫少年的天空》節目錄制間隙過程中,青年藝術家陳朗慕在畫室中創作

那段時間,一方面我要不停地畫畫;另一方面,在節目錄制過程中也還要時刻保持良好的精神面貌,同時也不能讓身邊的家人和朋友擔心。

你得雲淡風輕的去面對他們,用開玩笑的方式來開導他們。當然,期間也有不少朋友發來安慰和鼓勵的話,社交媒體上也有網友發來支持和鼓勵的信息。

▲ 《會畫少年的天空》現場,從左至右:編劇、青年藝術家陳朗慕、牟林童合影

致朗慕

他屬於他的北方

他要回去他的北方

他飼養老虎 卻引來嗡鳴

他退回他的後台 不予理睬

他用速度 跨過烏啼月落

擺弄時間的瘢痕

他搬弄巨大的畫布 劃破雙手 他走來走去

他從不喝酒

他説身體會留下味蕾的證據

他收拾着自己 不知從何而來的那些

火焰

也許能被風吹的更遠一些

他説這是一場虛空的風

他回憶了昨天 畫筆溯洄

反覆轉身看向畫面

他説聽信謠言和深信他者 同樣是一場感冒

南方的城市 濕冷加倍

他説那只是各自覆蓋的

烏雲

他起身 不想再吃那嗟來之食

他説只有囚鳥高歌

不如江河入海

2023年1月2日

牟林童 於月湖公園

牟林童寫的那首詩,其實也就是我平時的一個生活狀態,寫的也都是我們相處那段時間的交流和發生的一些事。他是那種很喜歡觀察別人的藝術家,很細膩很敏感,我的狀態有的時候自己都沒察覺到,但是他可能捕捉到了。

我特別喜歡那句“只有囚鳥高歌,不如江河入海”。

鳳凰藝術:2月17日節目收官,你可以分享一下參加《會畫少年的天空》這段時間內的具體生活和工作狀況嗎?這次經歷給你帶來怎樣的感受?有什麼收穫?有什麼遺憾?

▲青年藝術家陳朗慕於節目錄制間隙期間與夥伴們合影,從左至右:青年藝術家蘇杭、羅天奇、倪嘉希、周名德、牟林童、陳朗慕、薛大威、黃盛帆、於立洋

陳朗慕:

大概可以分為兩部分:非錄製期和錄製期。

非錄製期,基本上就是畫畫。因為每一次錄製之間的週期非常短,在有限的時間裏要完成一個命題創作,其實非常緊張,除了構思就是在畫室不停的畫,唯一能出去放風的就是取外賣吧。

▲《會畫少年的天空》節目錄制間隙過程中,青年藝術家陳朗慕在畫室中創作

錄製期,每一次大約是2-3天,包括了演播室錄製和宿舍錄製,一般會從上午開始試服裝和化粧,然後錄製、備採,一直會持續到後半夜的樣子。

▲ 青年藝術家陳朗慕在《會畫少年的天空》節目錄制過程中

這次經歷讓我比較印象深刻的是,在長沙的整整一百天時間,過的很夢幻。

這些年來,我從來沒有離開過北京這麼久過,錄製中途回了趟東北。回家時的反差感,讓我感覺很不真實。

錄節目的那些日子彷彿是生活在一個單獨存在的世界,與我在北京的生活節奏和對時間的感覺,完全不是一回事。我們相當於生活在一個節目組安排和設計的生活裏,你要配合節目的推進但又要保持清醒,一邊你知道這只是錄節目的生活狀態,一邊又真實的在進行創作。

這就好像一羣人的人格實驗,對你的專業、學識、性格等很多方面,都是一個考驗。這裏所有的東西都會在短時間內被迅速放大,可能你數年才能體會到的東西在這裏只需要幾天時間。

▲《會畫少年的天空》節目中,青年藝術家陳朗慕與他的策展人張智霖

▲《會畫少年的天空》綜藝節目中與同組成員合影,從左至右:青年藝術家尤勇、青年藝術家史成棟、青年藝術家翟莫梵、策展人張智霖、青年藝術家張智海、青年藝術家陳朗慕

這讓我對過往的人生經歷有很多反思,豐富對自身的瞭解和所處世界的認知,在我看來,這種體會是最大的收穫。

▲《會畫少年的天空》中策展人李冰冰與青年藝術家陳朗慕合影

▲《會畫少年的天空》中策展人李誕與青年藝術家陳朗慕合影

當然,節目中我也收穫了友情,除了一起朝夕相處的夥伴們,還結識了智霖哥、冰冰姐、誕總那些優秀的人,並且還瞭解了電視節目是怎樣產生的。我確實感覺又重新做了一次“少年”。

▲《會畫少年的天空》中策展人李象羣與陳朗慕

▲《會畫少年的天空》中策展人陸蓉之與青年藝術家陳朗慕合影

其實也沒有什麼遺憾,如果一定要説,可能是沒有在節目裏展現出自己的全部實力吧。

▲《會畫少年的天空》張智霖組成員海報

鳳凰藝術:你怎樣看待藝術通過綜藝傳媒向大眾傳播,進行全民美育這件事?雅俗共賞是否很難做到?

陳朗慕:

近幾年很多綜藝節目已經將戲劇、音樂劇、歌劇、舞蹈等比較不一樣的文藝形式很好地展現給了觀眾,綜藝可以看作是一座觀眾與藝術產業的橋樑。娛樂性傳播力度,確實能讓一些小眾或者不那麼被大眾瞭解的圈子突破圈層,成為更多人願意主動瞭解或者更進一步認識的途徑,我覺得這是一件挺棒的事情。

▲《會畫少年的天空》現場,從左至右:青年藝術家尤勇、史成棟、翟莫梵、觀展嘉賓楊超越、青年藝術家陳朗慕、張智海、龔旭

藝術家通過綜藝傳媒被大眾所熟悉,是一個過去沒有的嶄新方式,這是很有時代特點的。但是這件事不能一蹴而就,就像節目中誕總説的,這是一個邊開飛機邊修飛機的過程。在這個過程中,我們都是經歷者和搭建者。

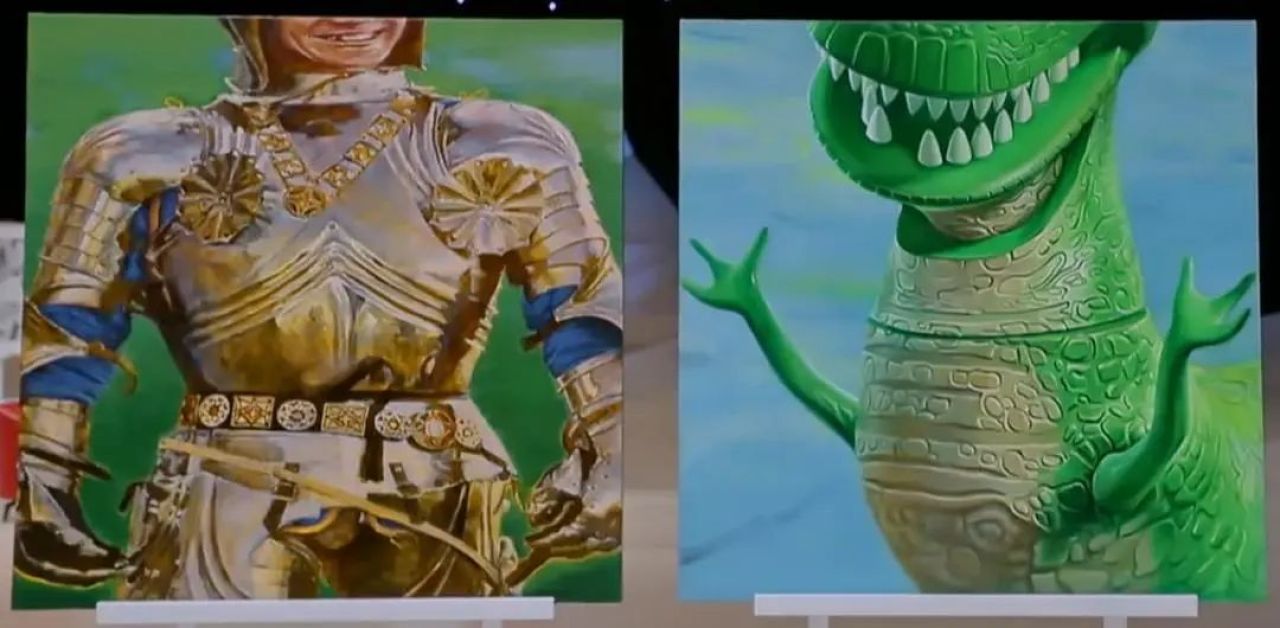

▲《會畫少年的天空》,命題組畫《年輕與老年》,翟莫梵+陳朗慕,策展人張智霖組

節目組是第一次瞭解藝術圈,很多時候都是憑着自己的感受和對綜藝節目經驗去判斷,而我們也是第一次參加一個節目,被那麼多攝像機包圍着,我們也不懂得綜藝表達和電視邏輯,這都需要再磨合。我相信一切會變得更好。

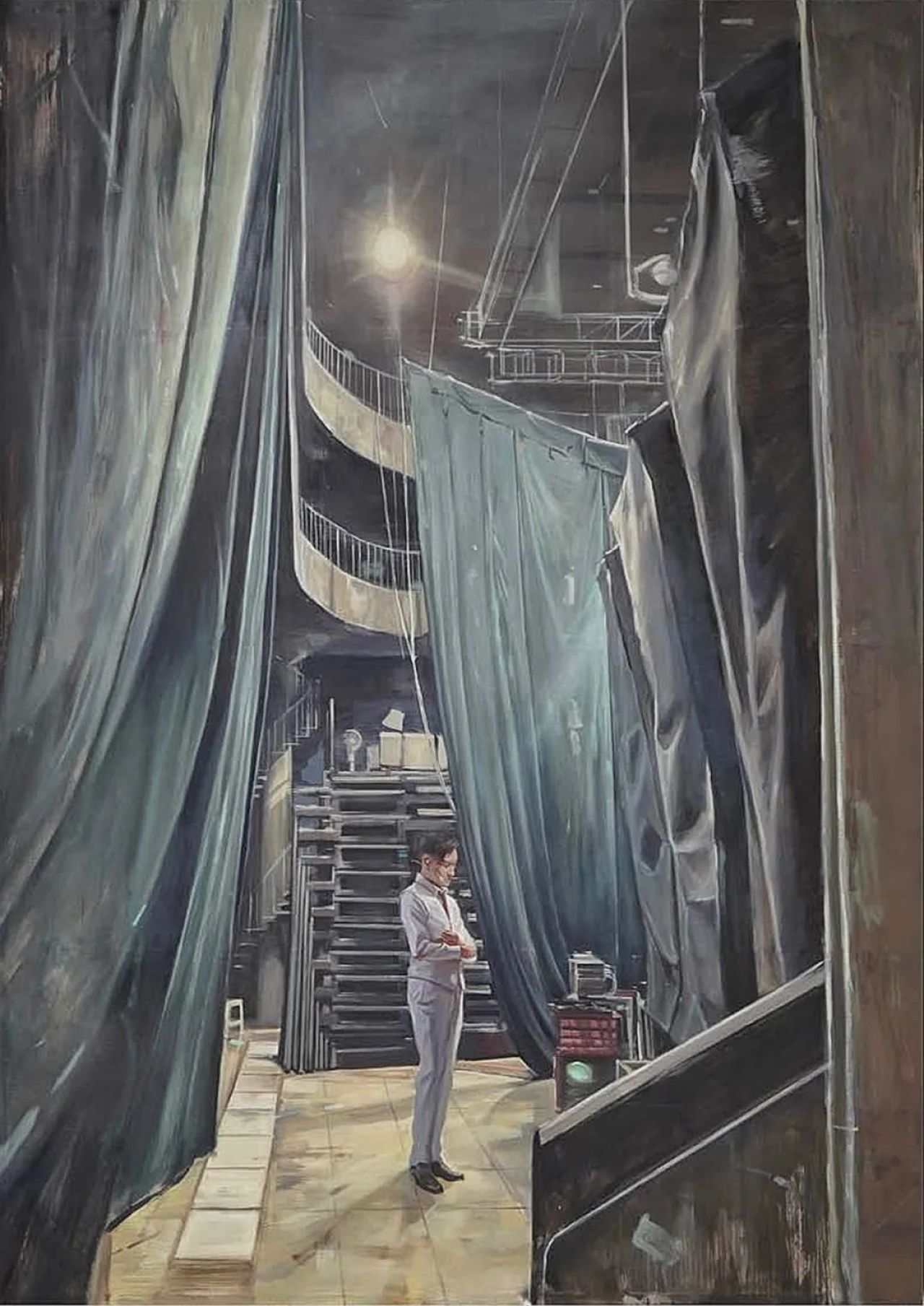

▲ 陳朗慕《後台》 布面油畫 2022 280x200cm,《會畫少年的天空》“名名之中”線下畫展,策展人張智霖組

雅俗共賞,其實是對“審美”這個詞提出的標準,雅與俗能組成很多詞彙,雅:高雅、優雅、典雅、儒雅、淡雅等;俗:通俗、庸俗、媚俗、超俗、粗俗等。問題還是要看“雅”到什麼地方,“俗”到什麼程度。這世界上沒有哪件作品能讓所有人都喜歡,觀眾是否喜歡一件作品,更多的是自身對作品的情感投射,尊重任何人的審美是一句正確且好聽的話。

但我認為,作品可以沒有好壞,但是品味有高低。藝術家要有一種強勢審美,我們不能為了迎合別人的喜好而去不斷下探,還需要通過好作品去引領審美。而且我也知道現在很大一部分人都有着非常好的審美能力,藝術的重點是發現美,而不是定義美。

▲ 《會畫少年的天空》青年藝術家陳朗慕海報

鳳凰藝術:你今後的藝術創作道路還很長,這次“網暴”對你未來的藝術生涯會有影響嗎?

陳朗慕:

説實話,這次“網暴”對我的影響我沒辦法去評估,對藝術生涯的影響我更是不知道如何回答。

我只能説這不會改變我的初衷,更不會影響我對藝術的熱愛和追求藝術的決心。一面空白的畫布對於每個人都是公平的,不管你是誰,你擁有什麼,經歷了什麼,你要面對的問題都是相同的。

通過這次經歷,我覺得我也該反思一下作品的不足,需要好好梳理和完善我的藝術觀念,並且把它更好的通過作品表達出來。

▲《會畫少年的天空》青年藝術家陳朗慕的海報

鳳凰藝術:你對未來有什麼想法?接下來有什麼具體的計劃?

陳朗慕:

希望快點找回到原來的工作狀態,對於圖像和繪畫的深入研究,我也會繼續下去。我希望在之後的創作中能有新的探索、發現和突破,並且以展覽的形式把這些呈現出來,如果創作順利的話今年要做一個新的個展。

關於藝術家

陳朗慕,1987年出生於遼寧鞍山,2010年畢業於魯迅美術學院油畫系二工作室,現工作生活於北京。

個展

2017 世界:陳朗慕,蜂巢當代藝術中心,北京,中國

2015 黑鐵時代:陳朗慕個展,保利“藝起來”國際藝術博覽會,北京,中國

2014 荒原,蜂巢當代藝術中心,北京,中國

部分羣展

2022 一陣春風,上海當代藝術博物館(PSA),上海,中國

2022 圖像的震撼,成都市美術館,成都,中國

2020 63%的修辭:中國當代藝術收藏的一個案例,金鷹美術館,南京,中國

2018 既視感:作為符指藝術的繪畫 ,蜂巢當代藝術中心,北京,中國

2016 車馬之行:蜂巢2016年終特展,蜂巢當代藝術中心,北京,中國

2016 作為窄門的繪畫:80後藝術家提名展,蜂巢當代藝術中心,北京,中國

2014 遠望地平線,尼斯亞洲藝術博物館,尼斯,法國

2013 無界,中國當代青年藝術家作品展,柏林中國文化中心,柏林,德國

2013 色温,思南美術大學,伊斯坦布爾,土耳其

2012 迴歸一種視覺的方式,魯迅美術學院美術館,瀋陽,中國

2012 引爆,光華路五號國際會展中心,北京,中國

鳳凰藝術 北京報道

採訪/索菲

編輯/解雅祺

責編/索菲

快來分享你的看法吧