Mindy在等自己的正式駕駛執照。在完成暫准駕駛期近三年後,她打算“壓線”申請正式駕駛執照。但在線上申請時,她反覆計算日期:近期,她將與父母一同進行家庭旅行。但經由掛號信寄出的駕駛執照,在派遞時需要收件人在地址簽收。若非,將需要在7日內。

“照我的經驗,”她回憶起之前簽收學習駕照以及暫准駕照的經歷,“每次都被派咭(領件通知卡),一定要去郵局去取。”

Mindy一家住在土瓜灣,最近的郵政局位於啟德碼頭附近的美景街,步行需20分鐘。由於她平日放工回到區內已經逾7時,基本只有周六上午。“忘記就大鑊。”

但這次的狀況似乎更“大鑊”:她發現,自己若在旅行前申請,則無法把控何時收到領件通知卡。待回港後極有可能“逾期”。但假若求穩,旅行結束再申請,卻將違反運輸署“需於完成暫准駕駛期的三年內更換正式駕駛執照”的規定。

這次旅行,一家人一齊計畫了很久。感到兩難的Mindy不免對於“收貨”的方式感到不解:“點解一定要用(香港)郵政嘅?用順豐派唔得咩?”

至少在目前來看,香港郵政仍然和“死亡”、“稅收”一樣,是每個香港人繞不過去的一件事。

百年郵政的殖民烙印與轉型

香港郵政創立於1841年8月28日,早於《南京條約》簽訂之前,當時經營權屬於英國皇家郵政。首間郵政局同年11月設於中環聖約翰座堂附近的小屋,華人稱作“書信館”,其後幾經遷址:1846年移至皇后大道中與畢打街交界,1911年又遷入德輔道中的新建總局大樓。

1911年在中環德輔道中與畢打街交界落成的舊香港郵政總局大樓正門|圖:香港郵政

香港早期的郵政服務帶有濃厚的殖民色彩。1862年香港發行了第一套自身郵票,此前一般市民無法使用郵票寄信——只有駐港英軍曾獲准直接使用英國郵票。

香港於1877年4月1日以英國殖民地身份加入萬國郵政聯盟(UPU),成為全球郵政體系一員。直至1997年主權移交後,香港郵政仍以獨立實體身份運作並繼續參與UPU事務,保留自行發行郵票等郵政自主權。

這種“一國兩郵政”的特殊地位,使香港郵政在回歸後依然維持國際郵務網絡上的獨立角色。在殖民地時期及20世紀中葉,香港郵政主要提供傳統書信、包裹服務,甚至負責部分政府職能,例如在1993年以前一度監管本地電訊業務。

隨着香港經濟發展,郵政服務範圍和需求日增。1995年8月,郵政署從政府部門改以“營運基金”形式運作,政府注資21.01億港元作初始資本,希望郵政在財政上自負盈虧、自行提升效率。營運基金初期業績亮眼:受惠於90年代中期的集郵熱潮,郵政署在1996-97年度和1997-98年度憑藉郵票銷售錄得逾10億港元的龐大利潤。1997年度郵政署利潤率超過固定資產回報10.5%的目標。

但這股郵品炒賣風氣很快退燒。1998年後,香港郵政集郵收入驟減,郵政署隨即失去一項主要收入來源。踏入90年代末及千禧年後,全球郵政業開始感受到數位通訊與市場轉變的衝擊,香港郵政亦不例外,傳統信件業務逐漸步入轉型關口。

電子商貿時代:物流轉型與服務革新

1990年代末以來,網際網路和流動通訊的普及深刻改變了郵政業版圖:電子郵件和即時通訊取代了大部分傳統書信往來的同時,全球化及互聯網技術迭代,快速帶動電子商貿從無到有、蓬勃發展包裹寄遞需求猛增,為郵政部門帶來新的機遇與挑戰。

1976年啓用、現時位於中環康樂廣場的第四代郵政總局,2017年|圖:LN9267

香港作為國際商業樞紐,物流需求殷切,香港郵政在此背景下開始了一系列發展與轉型。

顯而易見的是,面對電子化衝擊,郵政信件流量下滑,而私營快遞公司興起,使香港郵政不得不重新定位自身角色。自1998年起郵政署連年檢討服務策略:逐步關閉閒置或虧損郵局、削減非必要服務,同時着眼於增強競爭力的項目。

2007年至2012年間,香港郵政經營狀況每況愈下,2007/08起收益增長無法抵消成本上漲,到2011/12年度出現經營虧損,結束多年盈餘局面。2012至2013年度更錄得1.14億港元虧損,財政壓力達到營運基金時期的新高。

為挽救頹勢,郵政署於2013年10月上調本地及國際郵費,並自同年12月起大幅調升郵箱租金、掛號費等多項費用(加幅達13%至25%)以紓緩財政壓力。同時,香港郵政加強資源整合:將國際郵件處理中心和中環總局的信件分揀組合併遷入新落成的中央郵件中心,提高處理效率。2014年起政府亦放寬郵局設置指引,允許以流動郵政車取代部分客量偏低的固定郵局網點,以降低營運成本。這些措施反映出香港郵政在新形勢下的求生策略:一方面緊縮開支、提高單件收益,另一方面開始探索新興業務以開源。

面對全球物流鏈的變革,香港郵政近年來加速向電子商務寄遞服務轉型。早在2012年,香港郵政已嗅到網購熱潮的商機,推出專為跨境網商設計的特快專遞產品“快趣·箱”,方便賣家將小件商品快速寄往海外。隨後又陸續開發了一系列電商配套服務:例如提供網上追蹤的小型包裹寄送服務“e-Express”,以及經濟型的自提點取件服務。

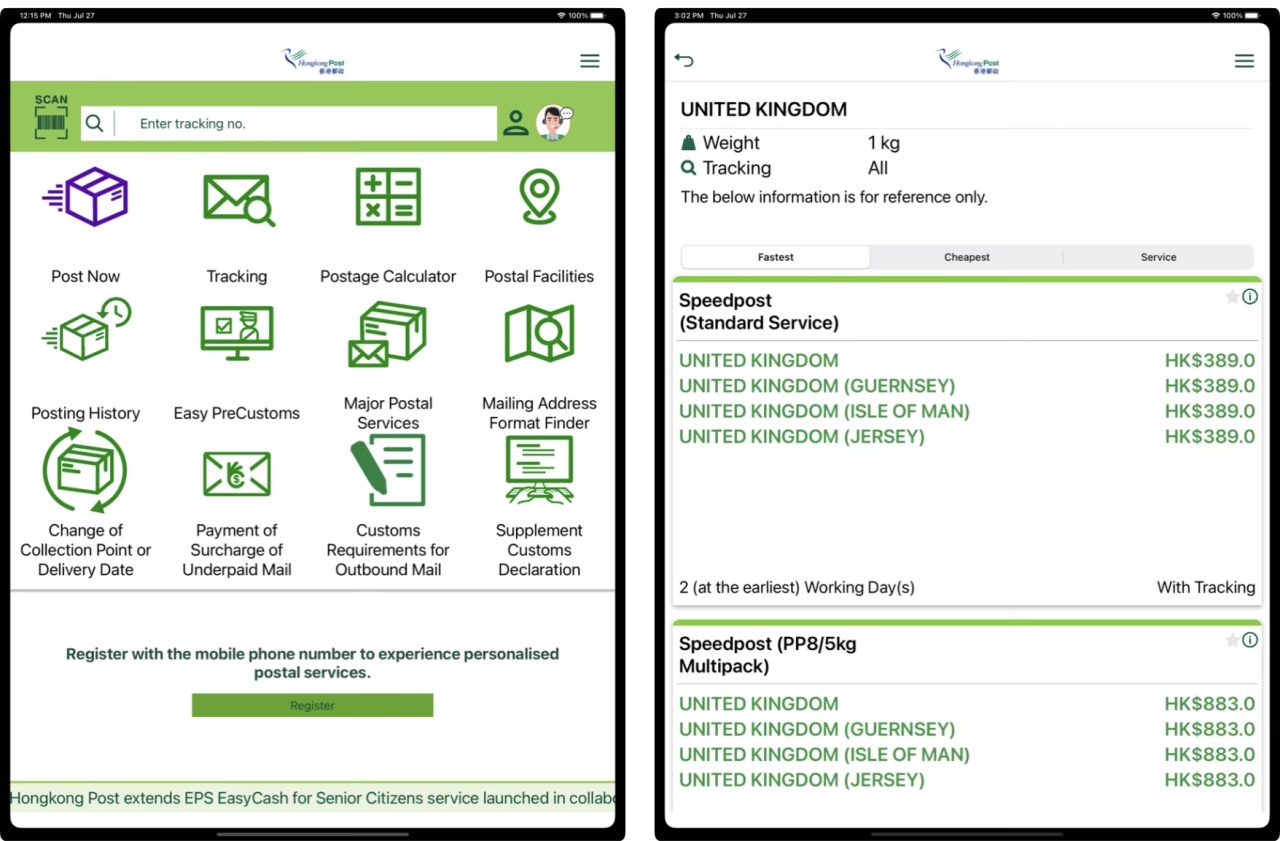

2024年9月香港郵政推出的e- Express+服務優惠|圖:香港郵政FB

據香港郵政年報,近年本地電子商貿郵件量持續攀升——由2019/20年度的140萬件增至2023/24年度的260萬件,五年間增幅達86%。為滿足網購帶來的寄遞需求,郵政署大力擴充自提網絡,在全港設立超過750個取件點,包括119間郵政局、163組自助“智郵站”智能櫃提供24小時包裹寄取服務,以及約470家7-11便利店作為提貨點,配合電子商務需求。

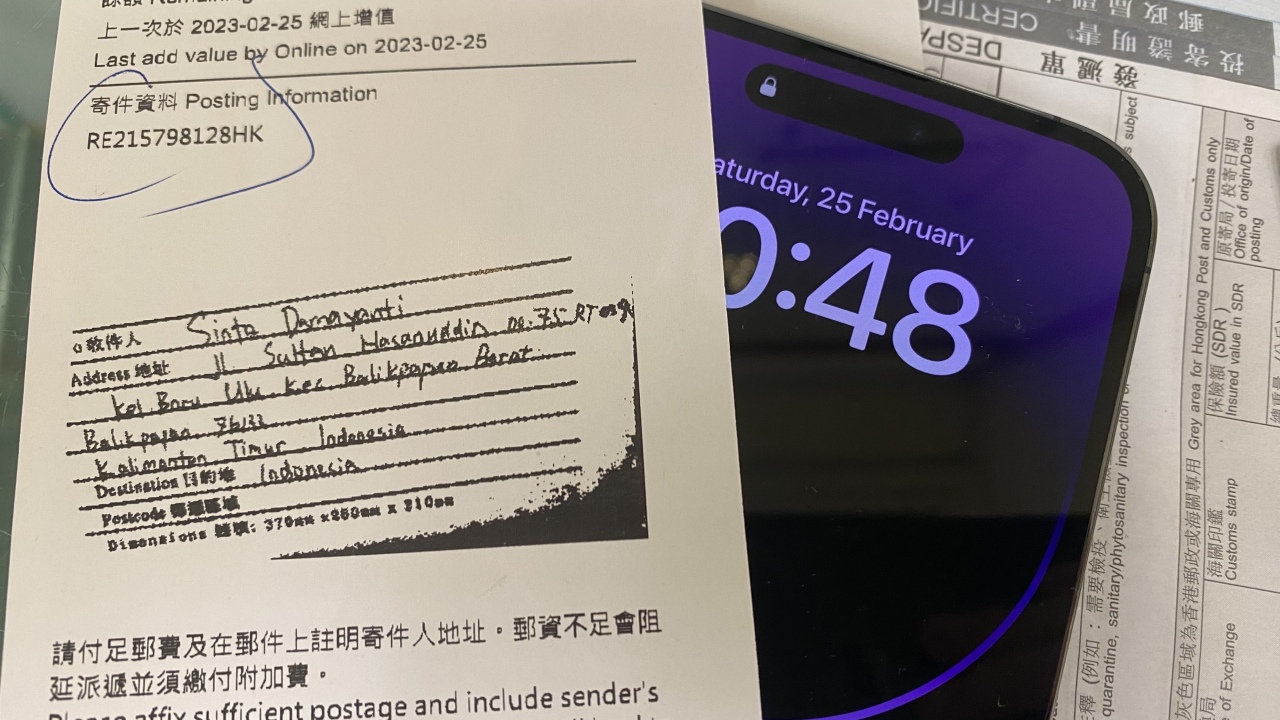

而跨境物流方面,香港郵政近年積極與內地及海外郵政合作開拓市場。例如開辦“隨易寄”專線服務,協助香港中小電商解決對外寄售和退貨問題;聯同中國郵政在內地社交平台推廣港產商品,拓展“港貨北上”的新渠道。這也是瞄準了商業物流公司在跨境運輸上收費高昂的“痛點”,利用規模網絡低價吸客。Mindy向香港V回憶,數年前她想向幼時照顧自己、現已返鄉的“印尼姐姐”寄送禮物,衡量價格和時間以後選擇了香港郵政。“嗰次係我有記憶以來唯一一次主動用香港郵政”

往印尼寄大件包裹時“有記憶以來唯一一次主動”選擇香港郵政|圖:受訪者提供

這一系列轉型舉措顯示香港郵政正從傳統郵政服務提供者,轉變為現代物流和電商服務的供應商。

香港郵政業務發展總監胡柏堅就表示,傳統信件處理量下跌,但本地電商郵件量迅速增長。郵政已增設數百個自提點並強化配套,以迎合網購時代的需求。他強調香港郵政作為政府部門“有責任提供傳統郵政服務”,因此必須通過拓展電子商貿寄遞來增加收入,補貼支出。

在全球郵政業數位化與物流化的大潮中,香港郵政正積極求變,以融入新時代的商貿生態。

市民:服務質素與收費爭議

儘管香港郵政在服務項目上不斷推陳出新,許多本地市民對郵政服務的體驗卻褒貶不一,甚至存有不少不滿與批評之聲。傳統郵務時代,香港郵政曾以可靠高效著稱;但步入21世紀後,隨着信件投遞量下降、資源緊絀及私營快遞競爭加劇,一些服務問題開始浮現。

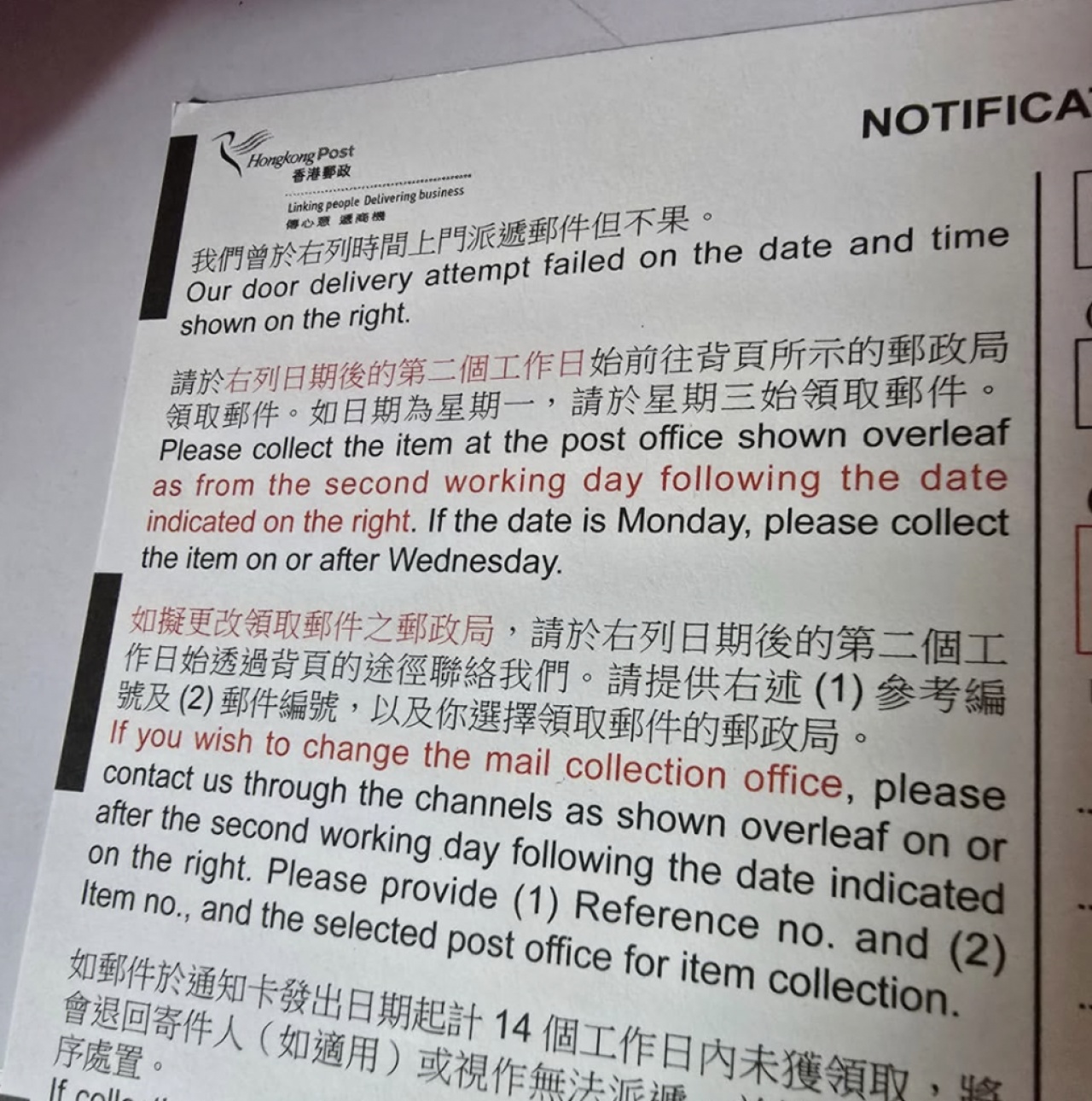

有市民形容香港郵政近年經常“失信於民”,派遞延誤、郵誤遺失等投訴時有所聞。派遞服務的可靠度是市民關注重點。近年社交媒體上出現多起投訴案例:有收件人表示在家等包裹卻未聽到門鈴,反而直接在信箱收到“領件通知卡”,懷疑郵差根本沒有嘗試派遞就留紙條了事。2025年5月,一位市民在Threads網上發布監控截圖,稱連續多日發生郵差“未拍門就走”的情況,引發廣泛共鳴,不少網民留言表示有類似經歷。

有網民表示收到“派遞”卡,但未見郵政職員上門|圖:Threads@

就此事,香港郵政回覆媒體查詢稱,強調郵差有既定指引需逐家派遞,管理層也會巡查監督;若經調查證實郵差違規怠職,將依規處理。

但資訊科技的進步改變了通訊習慣,不少人已少有機會使用郵寄信件,只有在節日寄送賀卡或包裹時才接觸郵政服務。這種使用頻率的降低,亦意味著一旦服務不如預期,市民的抱怨更加直接強烈。

其次,服務收費與定價問題也是爭議焦點。過去十多年間,香港郵政多次上調郵費。以本地平郵為例,30克以內平信郵資已從1997年的1.3元逐步上漲至2018年的2元;包裹及掛號等服務費用亦陸續調高,以追趕通脹和成本。由於現行法例容許郵政署長自行調整部分郵政收費而無需立法會批准,一些議員對此頗有微詞。立法會曾在2013年通過無約束力議案,對郵政署調價機制“繞過議會”表示強烈不滿,促請政府提高郵費檢討的透明度,減輕加價對市民和商戶的影響。

當初,來自經民聯的時任立法會議員張華峰建議政府應考慮分階段漸進加價,以免一次過調升對用戶造成過大負擔。從市民角度看,不少人認為郵費日漸昂貴卻缺乏明顯服務提升。一項街頭訪問中,年輕受訪者坦言平日極少使用郵政服務,因“郵費過高,偶爾寄大型物件我也會考慮用速遞公司”——高收費正打擊大眾對郵政服務的光顧意願,特別是在電子替代渠道充裕的情況下,傳統郵件稍顯費時費錢,令部分市民卻步。

此外,市民對郵政服務的期許亦表現在希望其與時俱進方面。隨著智慧城市發展,本地用戶期望郵政提供更多數碼化、便民化措施。如方便的手機追蹤App、更靈活的投遞時間選擇、街道智能郵箱等。完全重疊,導致對於這個族群“極不友好”。

香港郵政並非未聽見民聲。近年,香港郵政已推出手機應用程式、網上郵政服務和自助郵件智能櫃,但仍有改進空間。市民普遍希望郵政在提升核心派遞效率之餘,能加快數位轉型步伐,提供更貼心的現代化服務體驗。也有意見要求郵政增設週日或更長服務時間的郵局窗口,以滿足上班族的需求。

訴求顯示,香港市民並非完全棄用郵政,而是對其寄予改善期待:期望郵政服務既要價格合理,又要高效可靠,更要跟上數碼時代的步伐。

經營挑戰與未來展望:在夾縫中尋找新定位

面對內外交困的局面,香港郵政正思索未來的可持續發展之路。

從內部經營看,財政可持續性是首要挑戰。營運基金模式要求香港郵政自負盈虧,但近年來連年虧損讓這一模式飽受考驗:2023/24年度虧損額高達3.8億港元。函件業務節節敗退,但郵政又肩負維持普遍服務的公共責任,不可能全然按商業原則削減服務。

設於屯門公共圖書館的香港郵政“智郵站”自助智能櫃。|圖:香港郵政

郵政署長曾表示,短期內寄望透過擴展電子商貿物流來“以商養郵”,弭平傳統郵政的虧空。然而,開源之外還需節流:如何在不降低服務質素的前提下精簡運作,是管理層必須拿捏的難題。人力資源方面,目前郵政不少前線員工屬合約聘用,薪酬待遇相對公務員體系略遜,導致士氣與服務穩定性隱憂。若要提升服務水平,未來或需檢討人手編制和用工政策,以確保郵差隊伍的積極性和專業度。

在市場競爭層面,香港郵政需在夾縫中重新定位。對內,本地民眾寄送文件多以電子渠道取代,寄包裹則有順豐、DHL等快遞可選;對外,周邊地區如中國內地和新加坡等的郵政系統近年發展迅猛,服務創新和價格競爭力不容小覷。在郵政傳統業務日漸萎縮的情況下,香港郵政選擇聚焦自身優勢領域。例如,利用香港作為國際航空樞紐的地位,專攻跨境電商小包裹市場,提供其他渠道難以匹敵的全球派送網絡。香港郵政還曾與美國郵政聯手開發專門針對美國網購市場的e-Express郵遞服務。這些國際合作經歷顯示香港郵政並非孤軍作戰,而是有條件在區域甚至全球物流鏈中找到合作夥伴與新商機。

然而,與外界的合作是把“雙刃劍”。外部環境變化帶來的不確定性巨大:近年國際貿易摩擦對郵政物流的衝擊就是一例。

2025年,美國政府取消對香港和內地小額包裹的關稅豁免,要求徵收高額關稅。香港郵政譴責美方做法“不合理且帶有霸凌性”,宣佈自2025年4月中起暫停寄往美國的所有包裹服務,以免本地寄件人無端承擔巨額費用。即便中美其後達成暫停加徵關稅的協議,香港郵政仍堅持不代美國代收關稅,維持對美包裹服務的暫停,直至美方機制明朗。

郵政業務受國際政策影響深刻。在全球郵政聯網高度交織的今天,地緣政治變動、航空運力波動、防疫限制等因素都可能令郵件傳輸網絡出現中斷。香港郵政未來需要建立更具韌性的營運策略,因此在國際市場方面,香港郵政亦著眼利用香港機場的航運優勢,開拓東盟、中東及“一帶一路”沿線等新興市場的專線物流服務,尤其是針對含鋰電池等特殊商品的寄遞需求,發展多元運輸路線、加強與各國郵政互通資訊,以降低外部衝擊的風險。

曾經作為禁寄品的鋰電池,如今香港郵政正設法滿足寄遞需求|圖:樹仁大學仁聞報

香港郵政要在經濟可持續和公共服務之間取得平衡並非易事。一方面,它須持續拓寬收入來源,深耕電商物流黃金市場,透過提供高質素服務吸引商家和市民重拾信心;另一方面,它作為香港社會基礎服務的一環,仍承擔普遍服務義務,需確保偏遠地區和弱勢群體也享有郵政網絡的支持。

在政府政策層面,或許有必要重新審視營運基金模式的適切性。如果郵政長期虧損且難以靠自身逆轉,政府可能需要在財政上給予一定支持,同時訂立清晰的業務發展指引以確保公共利益優先。正如有立法會議員所言,政府應“全面檢討香港郵政的發展方向,改善現有服務”。

成本控制同樣粗喲技巧。以台灣為例,為配合上班族及夜歸民眾需求,台灣的中華郵政曾於2019年11月起於六都設立6間星光郵局,提供中午12時至晚間7時30分的延長服務。但因來客數未見增長,中華郵政自2025年端午連假後取消相關服務,恢復一般營業時段。有聲音分析稱,郵局仍然屬於社區服務,市民不太可能跨區辦理業務。香港郵政服務,或許需要更多的技巧。

未來的香港郵政,或許將跳脫傳統郵差送信的刻板印象,蛻變為融合物流、科技與人情味的現代化服務機構。在這個過程中,市民的需求與回饋將是重要的風向標,而香港郵政能否在夾縫中求存並開拓新藍海,攸關其百年基業能否繼續屹立於瞬息萬變的資訊時代。

採訪/撰文:Charlotte Yu

快來分享你的看法吧