每月的最後一天是Stephy Kwang 的發薪日。她通常將收入分為三份:家用、投資以及緊急資金。而投資的那一份,同樣被Stephy分成了三份:股票,比特幣以及定存。

但今年2月,這個月她將原本用作定期的那一份挪了出來,因為她有了更希望購入的投資產品: 黃金。

黃金在2月24日達到了歷史高位,COMEX黃金期貨一度升至2974.00美元。而她計畫購入的這款金飾,除了金屬價值,更是一款連乘產品。

2025年3月,周大福與日本人氣角色Chiikawa合作推出的金飾系列在香港尖沙咀iSQUARE店開售,首批產品包括9款金飾和金章,價格介於港幣540至2,100元之間。開售當日早上7時已有顧客排隊,Stephy是其中之一。全線產品開店後不久即售罄,顯示出年輕消費者對此類產品的高度興趣。買到心儀產品的Stephy連連稱自己“幸運”。

尖沙咀周大福開售Chiikawa金飾不足2小時火速售罄|圖:巴士的報

在香港,一個樓價比笑話更“浮誇”的城市裡,讓錢“動起來”則是所有人確保手中錢財不“淪為廢紙”的辦法。

一項由Yahoo於2024年9月進行的調查指出,21%的香港年輕人一踏入職場便開始投資,7%甚至在入職前已涉足投資活動。他們偏好穩健增長的投資策略,並積極探索國際市場,特別是ETF和債券等產品,以實現全球多元化投資。

但在香港,大多數傳統理財顧問仍然主打股票、債券與強積金——“金融中心”在金融領域仍然呈現謹慎保守的態勢。這種傾向通常被解讀為“路徑依賴”的一種:在歷史悠久且佔據優勢的領域,香港的從業人員們築起了一道看起來頗爲穩妥的城牆。而房地產則因為與人的安居需求緊密相連,則更在長時間內成為了投資的“終極標的”。

2024年2月,香港特區政府財政司司長陳茂波在發表2024至2025財政年度特區政府《財政預算案》中表示“撤辣”後的房產中介機構廣告|圖:南方週末

但城牆並非密不透風。隨著全球資本市場震盪和經濟結構轉型,香港年輕一代的投資行為也正在悄悄“脫軌”,發生變化:他們中的許多人不再一味追求傳統的“上車買樓”夢想,原本作為“終極投資標的”的不動產,地位逐漸被虛擬資產、情感型商品以及區塊鏈應用接連分去,年輕人們自發轉舵,尋找屬於自己的財富載體和情感寄託。

Z時代的香港年輕人正以一種近乎戲謔的方式,重新定義“投資”:這個世代,轉向NFT、加密貨幣,甚至是鑲著布甸狗和玉桂狗的金飾。

Z時代投資取向:轉去線上的高風險高頻次行為

世界經濟論壇於2025年3月發佈的《全球零售投資者展望2024》顯示,30%的Z世代在大學或成年早期開始投資,遠高於X世代的9%和嬰兒潮一代的6%。此外,41%的Z世代和千禧一代願意讓AI助手管理其投資組合,顯示出對科技驅動財務建議的接受度較高。

加密貨幣則成為新一代的高風險樂園。在傳統財富累積機制早已對他們關上大門後,區塊鏈彷彿提供了一條捷徑。Brendon Liu是其中一個。

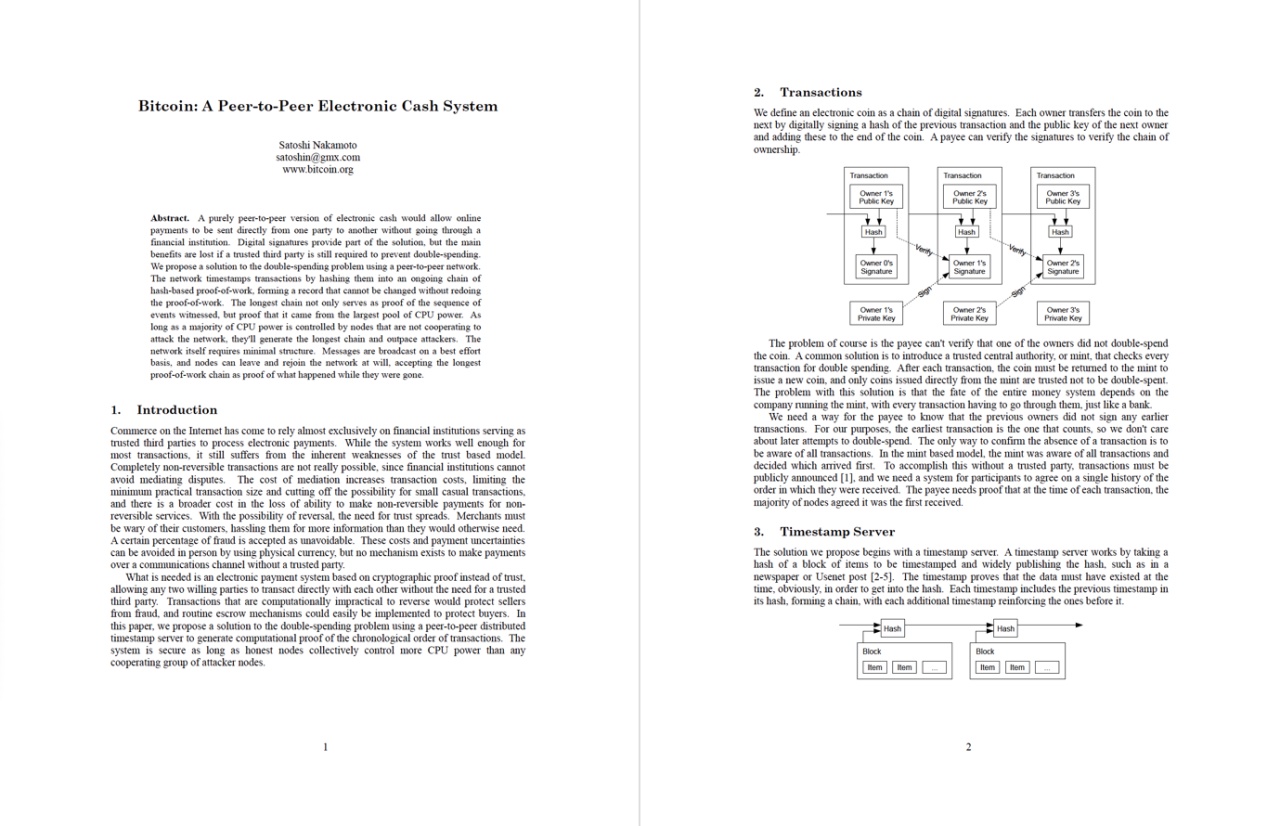

他接觸到比特幣是中學時代的匿名論壇。那個時候,以“匿名化”、“去中心化”的區塊鏈金融工具身分被化名“中本聰(Nakamoto Satoshi)”的人物發明出來的比特幣,在其“信徒”的眼中幾乎是“自由”、“平等”乃至“未來”的同義詞。

比特幣創始人中本聰(Satoshi Nakamoto)於2008年發表白皮書《Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System》|圖:bitcoin.org

但Brendon坦承,吸引他的是更“直白露骨”的敘事:論壇上流傳著不少“炒幣”而“一夜暴富”的“大佬傳說”,他不能免俗地眼熱了。但中學時代他並無大額可以支配的資金,直到升至本地大學,暑期工以及家教兼職的收入讓他開始試水,甚至使用了融資工具。

“第一次爆倉就係15分鐘內嘅事,”他說。在當時,他運用了APP上“跟單”的工具(即模仿其他高贏率用戶的交易動作)。最開始小賺了不少,但價格劇烈波動時,Brendon模仿的用戶有資金補倉進行防禦,但他沒有。“而家睇當然好少錢,”Brendon回憶,當時他的爆倉尺寸約在五萬港幣。但當時他打開手機看到帳戶數字劇動時幾乎“眼前一黑”。

加密貨幣交易平台Binance上的“跟單”功能|圖:Binance

數字在手機螢幕上的跳動,對於包括他的許多人來說幾乎一種“癮”,Brendon形容。“即時feedback(反饋)好重要,”本職身為程序工程師的他認為:倘若得不到回饋,則會產生預期落差。“有人執著於社交媒體上的獲讚數,有人就喜歡看著自己的資產不斷變動。變動才是guan j”在他看來,這些愛好的底層邏輯相通,本質無異。他向香港V介紹,幣圈有一句著名的話:Volatility is vitality,波動即生命。

這些年,Brendon。有人在Telegram群組裡通宵研究圖表,有人以“投機”為名過著更刺激的生活。他們清楚這條路危險,但基於“什麼都不做才是最無望的選擇”的信念,他們必須“動起來”——波動即生命。

根據益普索(Ipsos)於2023年第四季度發佈的《香港金融服務調查》,Z世代(18至24歲)對加密貨幣和NFT等替代投資工具表現出明顯偏好,這在年長群體中較為罕見。此外,該年齡層更傾向於為特定目的儲蓄,並展現出較高的風險承受能力。

但同時。“股神” 巴菲特便曾公開聲稱自己不涉足這一類型,因為他“從不投資自己不懂的東西”。加密貨幣以外,NFT對於許多上一代的年長投資者仍然也是一個謎。即便2021年籃球明星库里豪擲55个以太坊(時價大约18万美金)買下一個猴子的頭像,並用作推特(現X)头像,仍然放言“我不明白為什麼一個可以賣這麼貴”。

NFT曾在香港青年圈內掀起短暫而狂熱的浪潮。從本地設計師推出的數碼作品,到結合社群功能的PFP(Profile Picture)系列,NFT不僅是一種資產,更是一種社交語言。Stephy表示,“但我覺得我捉唔到trend”,她說,表示自己缺乏預測藝術創造品未來升值潛力的自信,因此她仍未涉足,只作觀察狀態。她形容NFT圈內老手好比過往藝術圈內眼光毒辣的“藏家”。“淨係交易方式同藏品轉咗去線上,”其餘與為藝術家、藏家、經紀人所串聯起的收藏界並無二致,她稱。

以名為Monkey Kingdom的悟空猴NFT頭像為例,該NFT翻玩了齊天大聖孫悟空的故事,設定悟空為不被唐三藏馴服而使出分身術,一次分出了2,222個32x32像素的分身,最後卻還是被唐三藏困在Solana區塊鏈裡。

一個NFT項目會成功不單靠故事及視覺:Monkey Kingdom最成功的是他的社群有強烈的歸屬感及黏著度,套上孫悟空這亞洲僅有的神話,讓全世界的亞裔NFT玩家幾乎都有共鳴。

在投資目標瞬息萬變的時代,擁有NFT的門票意味著你還在遊戲之中。至於這些虛擬資產是否真的保值,它們的持有者並不輕易下定論。“啲投資專家都會教你股票任何時候都唔應清倉,”而這個道理在虛擬資產同樣適用。目前持有三份NTF資產的阿潼向香港V表示。

Brendon在高峰時期一度曾同時持有11款NTF,賣出部分價格上漲或下跌的產後,一年結算後淨盈利約7萬港元,約是他的兩個月薪水。而手上保留的三款,除了欣賞其藝術性與話題性外,還是他為自己上的一道“保險”,以防NTF估值再次“起飛”後自己兩手空空、被“拋在原地”的境地。

新型金融工具前 仍顯謹慎的金融中心

作為全球主要金融中心之一,香港在新型投資工具的接納與推廣上,速度顯卻得並不迅速。

香港在這一領域起步並不算晚:據Coin ATM Radar,距今7年前,當中國內地只有一台比特幣ATM機在上海時,“彈丸之地”的香港已便有十台,可謂走在前列。

位於中環永吉街誠利商場19 商店1樓的比特幣ATM|圖:Coin ATM Radar

但後續政策配套則顯得未能跟緊加密貨幣在世界其他地區的快速發展:儘管香港證監會(SFC)於2024年4月批准了首批現貨比特幣與以太幣ETF,成為亞洲首個開放此類產品的地區,但與美國相比,步伐明顯落後。

美國早在2024年1月便核准了11支現貨比特幣ETF,截至2025年初,這些產品累計吸引超過1070億美元資金流入,迅速改變了全球加密資產市場格局。

推廣方面,香港推出的加密資產產品數量有限,市場規模也遠小於美國。雖然立法機構內部有呼籲將比特幣納入國家儲備的聲音,但香港在監管設計與市場推動上仍顯謹慎,與其“積極推動創新”的政策口號形成落差。

“十年前,英國同歐洲(加密貨幣投資)氣氛仲差過香港。”Stephy指出。2010年代,大學在英國就讀的她,身邊受高等教育的年輕人亦甚少討論比特幣,也不乏將其視之為騙局的人。但回港進入美資的投資銀行後,剛好趕上2018年第一波“比特幣牛市”,傳統金融從業者紛紛開始“試水”,她也隨同事“入行”。

歐洲對加密資產的態度相對保守。由於歐盟的UCITS規範要求ETF具備最低程度的多樣化,單一資產的ETF(如比特幣)在歐洲難以獲批 。然而,投資者仍可透過交易所交易票據(ETN)等替代產品投資比特幣。但香港作為金融中心,則理應面對美國市場的迅速發展和資本規模優勢,香港若希望維持其國際金融中心地位,未來在新型資產領域的開放與布局,恐怕需要更大膽且更靈活的策略。

暗流湧動的虛擬資產安全

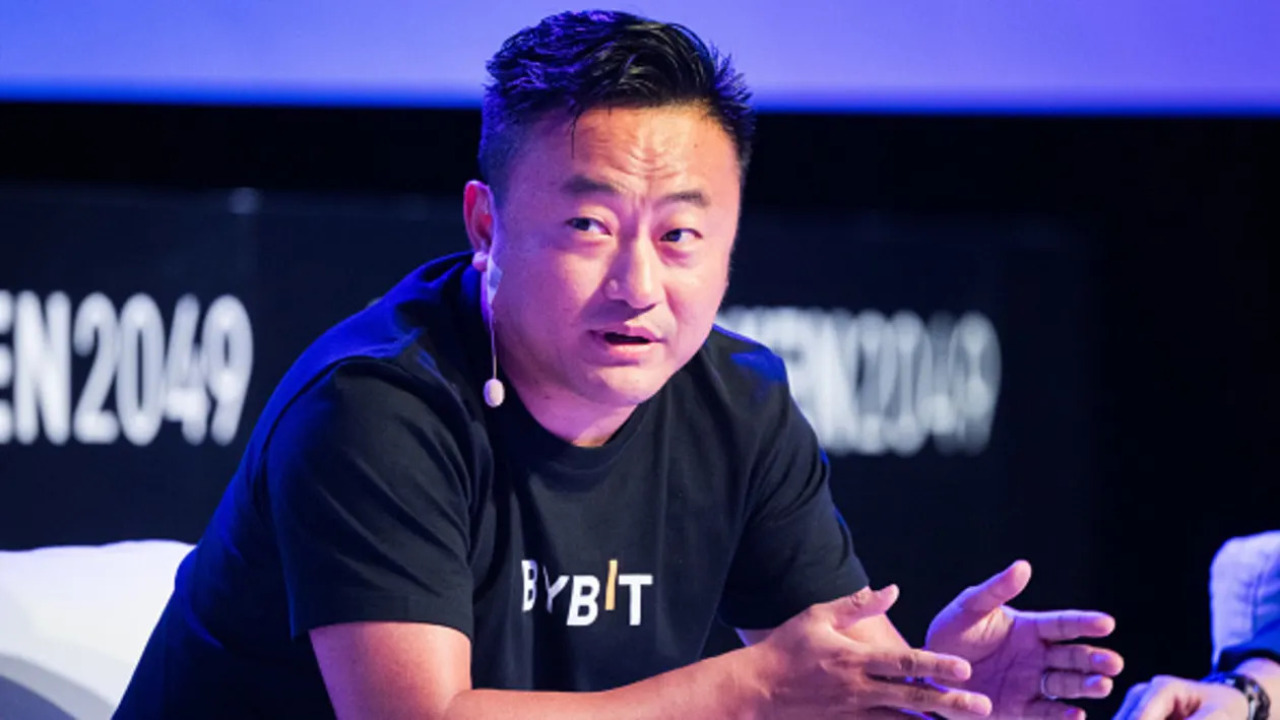

但香港市場的謹慎也有來自現實方面的原因:加密貨幣交易所Bybit今年2月22日表示遭到駭客攻擊,據分析師估計損失金額將近15億美元(約116.6億港元),是加密貨幣史上最嚴重的駭客攻擊事件。有報道指,此次竊案疑似朝鮮駭客所為。

彭博社引述研究人員表示,作案者很可能是朝鮮駭客。Bybit行政總裁Ben Zhou聲明表示,交易所的一個線下以太幣錢包遭到駭客攻擊。據加密貨幣分析師 ZachXBT在 Telegram上發布的貼文,估計14.6億美元的資產在一連串可疑交易中從該錢包中流出。

Bybit 執行長 Ben Zhou 證實該平台的一個離線 Ethereum 錢包被盜 14 億美元|圖:BLOOMBERG/GETTY IMAGES

研究公司Arkham Intelligence證實,Bybit約有14億美元的資金流出,並稱失竊資金已開始轉移到新地址並被出售。區塊鏈分析公司Elliptic表示,本次駭客攻擊是有史以來最大的加密貨幣盜竊案,是2021年Poly Network被盜金額(約6.11億美元)的2倍多。

線下交易亦無法完全避免騙案。4月就有受騙苦主羅先生表示,4月17日下午,他遵照公司老闆指示,帶同100萬現金前往觀塘一所樓上找換店,準備購買等值泰達幣(USDT)作業務用途。在交付現金後羅先生的老闆卻表示未收到任何USDT轉帳。羅先生要求查看轉帳紀錄時,女子拒絕配合。羅先生最終選擇報警處理。

曾提出過建議香港建立加密貨幣戰略儲備的“親比特幣”立法會議員吳傑莊在相關記者會指出,實體的找換店並不一定安全。香港目前有超過200間不受監管虛擬資產找換店,這些店舖的形式包括樓上舖、門市及ATM,均不受香港法律的監管。他指,不受監管店舖可能提供較優惠的匯率或簡化KYC程序,但由於缺乏基本保障,且未必執行反洗黑錢程序,存在重大風險,呼籲市民切勿光顧。

立法會議員吳傑莊指出,實體的找換店並不一定安全|圖:吳傑莊Facebook直播

也正因如此,即便圍繞證券、不動產的傳統金融投資路徑正“四面楚歌”,但距離徹底退離舞台仍然尚遠。在這期間,新型投資賽道首要的任務,無疑是需要向那些懷疑的目光證明自己的可靠與潛力。

今年4月,數碼港於香港舉辦的“區塊鏈安全大會2025”上,來自政府、科技界與金融業界的代表共同指出,虛擬資產市場正迅速擴張,與此同時,網絡安全風險與詐騙案件亦日益嚴峻。網罪科總警司林焯豪向香港V表示,香港警務處網絡安全及科技罪案調查科推出的“防騙視伏App” 流動應用程式中,除了可疑電話號碼,曾被舉報可能涉嫌犯罪的相關加密錢包資訊同樣被納入其中。林焯豪提示,投資者在進行虛擬貨幣、加密錢包等交易前,可以利用“防騙視伏App”檢查交易對象是否在冊,便能減少被捲入騙案的機率。

警務處網絡安全及科技罪案調查科(網罪科)總警司林焯豪

與此同時,數碼港也在積極培育Web3與金融科技領域的新興初創企業,強調資訊安全與監管合規,試圖為虛擬資產市場建立更穩健的基礎。

正如數碼港Web3及金融科技發展總監李懿政所言,初創企業若能在業務初期就將資安與合規納入核心,將為香港虛擬資產生態系統的可持續發展打下堅實根基。

更廣闊的未來:當投資行為與“感情”交融

而在刺激著神經的數字化產品以外,一種看似無害的潮流正在悄悄重塑金飾市場:卡通角色聯乘。Chiikawa、Kuromi、Hello Kitty 等角色與珠寶品牌合作推出的金飾,成為許多年輕香港女生的投資與自我表達渠道。

周大福聯Chiikawa推9款潮金飾| 圖:nagano

這些金飾不再單純是上一代設計華麗浮誇的傳統嫁妝或是“磚型”、“條形”單調的投資工具,而是大小價格合適、設計年輕入時,無論放置家中或配戴出街都相宜的陪伴式物品。同樣還是Instagram上的財富展示與情感寄託。“我知佢升值空間有限,” Stephy稱。但每一件都代表她在辛苦生活中給自己的小獎勵。

這種投資行為看似“天真可愛”,背後反映出年輕一代在面對高房價和經濟壓力時,尋求情感寄託和自我價值的方式,以及深層的生存焦慮與社會反思:房地產高不可攀、退休保障渺茫,讓年輕人轉向小額、情感化、碎片式的投資,試圖在無法預知的未來中,為自己積累一點確定感與控制感。

這些新形式的投資,或許無法在短期內帶來財富自由,卻為年輕人建立了一種自主的幻覺。他們清楚“買樓”不再現實,“退休”只是舊世界的神話。他們投資的不只是商品,更是希望;他們收藏的不只是角色,而是自我。

在這個“玩具”與“金融”的年代,布甸狗與比特幣,也許正是當代年輕人對資本主義最的回應。香港年輕人以更碎片、更情緒化但也更靈活的方式,重新定義了“投資”——不再僅僅是追求財富自由,而是試圖在不確定性中,建構屬於自己的意義和安全感。

在這樣的情況下,香港若希望維持其國際金融中心地位,未來在新型資產領域的開放與布局,可能需要更大膽且更靈活的策略,以跟上年輕一代投資者,讓他們的錢“有所去處”並帶來希望。畢竟流水不腐,户枢不蠹。

採訪/撰文:Charlotte YU

快來分享你的看法吧