【福州话“凄惨”是喝彩】

福州话,母非母

花非花,雾非雾。福州话,母非母。

福州话里,依伯=伯父,依姆=伯母。

为什么是“姆”而不是“母”呢?

“母”字加女字旁是不是画蛇添足呢?

话说,福州口语,“母”字通常发音为mo,“母”字通常不是“母亲”的意思。

那是什么意思呢?

福州口语里,母,mo,主要的意思是:雌性。

鸡母(母鸡)、鸭母(母鸭)、犬母(母狗)……

“雌”,还有“柔弱”的意思。

比如,雌伏,表示屈居人下。

比如,一决雌雄,表示决出胜负,雌为负雄为胜。

福州话的“母(mo)”也有柔弱的意思。

母相,指男子言行女性化,跟“娘娘腔”意思差不多。

母字,指秀丽工整但比较拘谨、比较不洒脱的字。

总之,大部分情况下,“母”跟母亲、女人都没关系。

所以嘛,福州人就借了“姆”字来表示女性长辈。

“姆”读mu。

姆、姆姆、依姆,都指伯母、中老年女性、女子丈夫的嫂子。

小时候我管母亲叫“依呀”

福州话,母非母。

闽北建瓯话也这样。

福州话、建瓯话的口语里都没有“母亲”这个词。

老福州人管母亲叫“依奶”,现在福州人管母亲叫“依妈”。

“依妈”是翻译了普通话的“妈妈”。

老建瓯人管母亲叫什么呢?

潘渭水老师编的《建瓯方言词典》说,老建瓯人管母亲叫“依呀”。

(李如龙、潘渭水《建瓯方言词典》有关词条)

我小时候就叫我母亲“依呀”。

我父母是福州人,要我改口,让我叫母亲“依奶”。

我不干。

后来他们妥协,让我叫母亲“依妈”。

我接受了,改口叫“依妈”。

我的理解,“依呀”只是记录了老建瓯人称呼母亲的音,应该不是原字。

那么,“yi ya”对应的究竟是哪两个汉字呢?

会不会是这两个字:娭、毑

这两个字,读音是:āi jiě。

湖南方言学家李永明说,“娭毑”,是老派湖南方言對母親的面稱。

会不会是,“娭毑”口口相传,传着传着,就变音了,变成“依呀”。

“娭毑”,前一个字有“矣”,后一个字有“也”,秀才认字认半边,就变成yi ya。

“也”,建瓯话是“ya”。

为什么福州人管妻子叫“老妈”

有人问我,为什么福州人管妻子叫“老妈”?太奇怪了。

怎么就奇怪了呢?

这跟北方人管妻子叫“老婆”不是同一个原理吗?

妈,辈分比你大的女人,姑妈、姨妈。

跟妈妈同辈。

婆的辈分比妈还大,姑婆,姨婆。

跟奶奶同辈,比妈妈还大一辈。

其实,福州话里,“妈”跟北方话里的“婆”,是同一个辈分。

依妈=奶奶;外妈=外婆;妗妈=舅婆。

所以,从根本上说,福州话“老妈”,等于北方话的“老婆”。

老福州话里,母亲不是“妈”,是“奶”,福州话说出来是:ne。

依奶=阿妈;姑奶=姑妈;丈奶=丈母。

当然我这里讲的是老福州话。

福州人早都不把母亲叫“依奶”了,我叫母亲都是叫“依妈”。

请注意,“老妈”和“依妈”,“妈”的读音不一样。

顺便说一句,妈是形声字不是会意字。

字典上说,妈,从女,马声。

“马”是用来表音的。

有人说,妈,女字旁加个马,表示“妈妈像马一样辛劳”,那不正确。

广东人土造的字被福建人篡改了字义

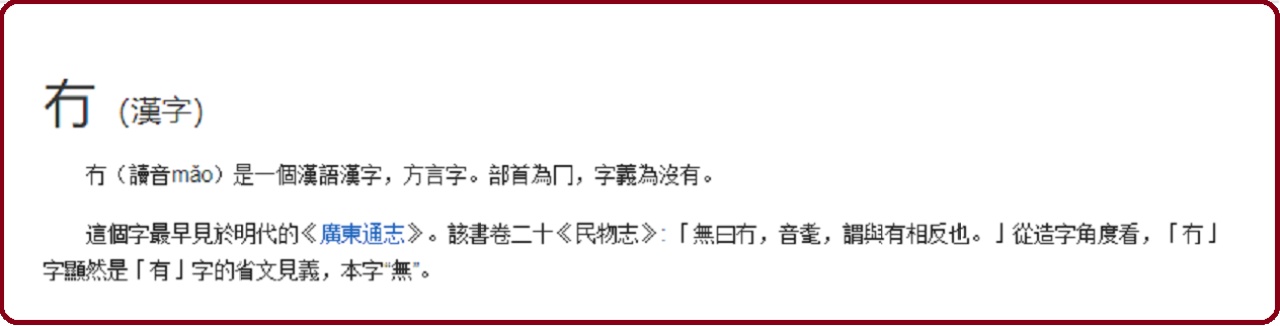

冇,有没有的“有”字缺了中间两个横。

这是个方言字,大约明代才被广东人“制造”出来的,用来代替“无”。

广东话里,“冇”和“无”两个字读音一样。

为什么要制造这个字呢?

因为,繁体字的“無”太多比划了,民间懒人太多,就创意把“有”字中间的两横去了,表示“無”。

但福建人把这个字借过来,表示另外一个意思:内部结构松弛、不结实。

福州话念pang,冇炭;闽南话念pan,冇炭;建瓯话念pong,冇炭。

冇话,空话。

冇蟹,没有膏的蟹。

建瓯话也有“冇蟹”。

建瓯话“冇肥”意思是虚胖。

聊天,福州话是pang gong,现在多写作“攀讲”。

但是清代乾隆年间问世的《闽都别记》用的是“冇讲”。

建瓯话聊天也是“冇讲”。

快來分享你的看法吧