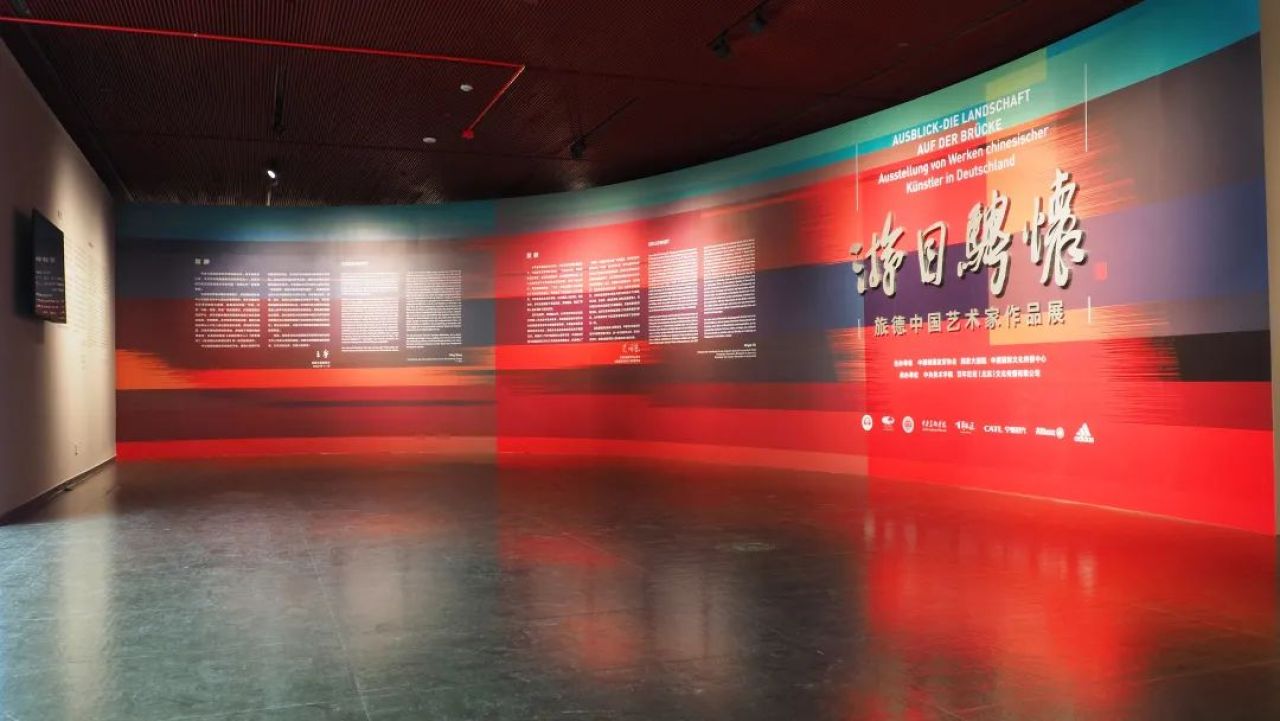

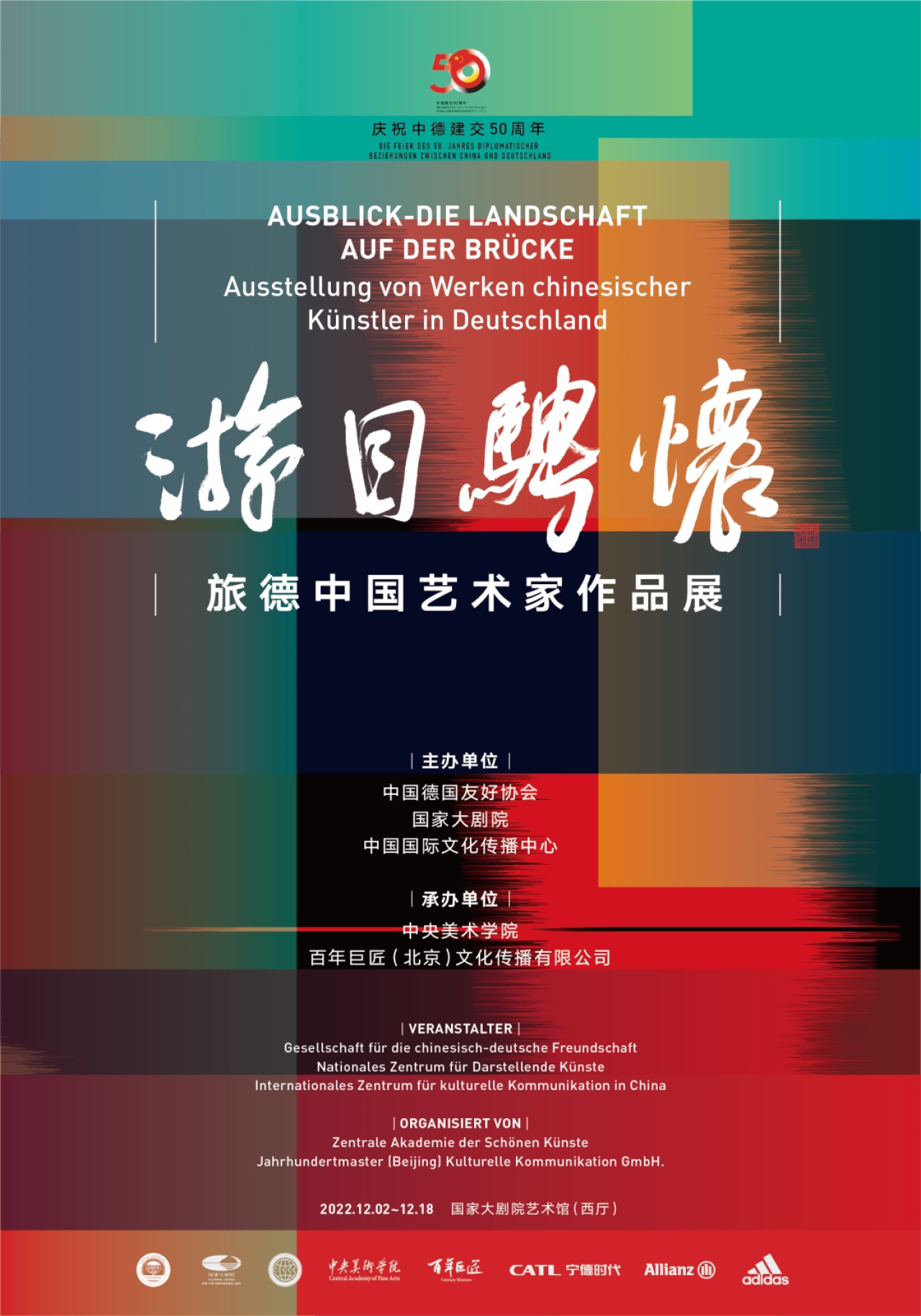

為慶祝中德建交50週年,“遊目騁懷——旅德中國藝術家作品展”於2022年12月2日至12月18日在國家大劇院藝術館西廳舉行。本次展覽由中國德國友好協會、國家大劇院、中國國際文化傳播中心主辦,中央美術學院、百年巨匠(北京)文化傳播有限公司承辦。

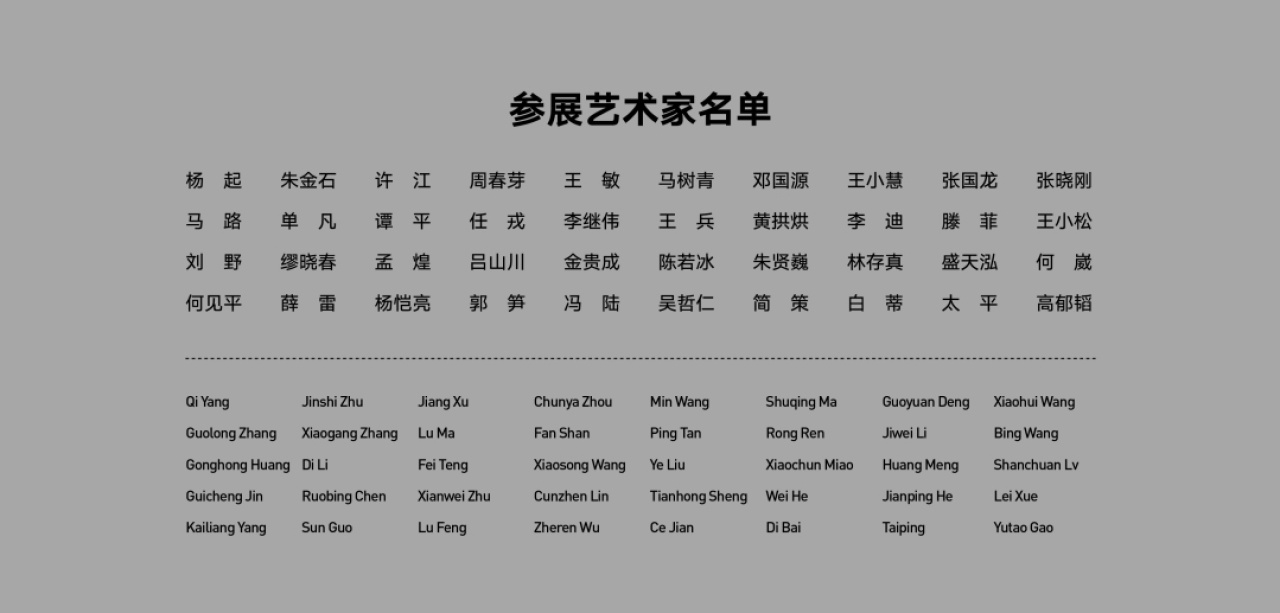

展覽通過展示40位來自不同視覺藝術領域的旅德中國藝術家的作品,向公眾呈現這一羣體在中德文化藝術交流中,融匯兩國藝術優長,在時代發展中深入思考與探索的歷程。展覽展出作品涵蓋繪畫、雕塑、設計、建築以及新媒體藝術等多個領域達百餘件。

中國美術家協會主席、中央美術學院院長,本展策展人範迪安撰文回溯和展望中德藝術文化交流的發展歷程。

以下,鳳凰藝術為您帶來範迪安院長的評論文章。

遊目騁懷——跨越文化邊界的藝術創造

▲ 中國美術家協會主席、中央美術學院院長範迪安

方寸納雲天,歲月攬星河。中德建交50週年讓人們不禁回望中德兩國半個世紀以來深度交流、攜手合作的美好佳話。這其間,文化交流無疑是一方獨特的風景。透過這道風景,分別矗立於世界東方與西方的中國和德國,雖相隔遙遠,卻在同樣擁有悠久歷史文脈與蓬勃當代藝術衍變的共振之下,相向佇立,相互凝望,進而形成寬闊的思想對話、深度的精神認知、契合的歷史共識,以及強勁的文化吸引。五十年來,其結果聚合為新的文化創造力,視覺藝術則是其中極為重要的方面。

▲ 呂山川 ,《海》NO'6 ,布面油畫 ,150x110cm ,2018年

▲ 黃拱烘,無題 154 ,布面油彩 ,215×190cm×2

偉大的德國文學家歌德曾在著名詩篇《中四季晨昏雜詠》中暢想過東方的美好:“此時在那東方,該有朗朗月光。秀髮也似柳絲,嬉戲在清溪上。柳蔭隨風擺動,月影輕盈跳蕩。透過人的眼簾,涼意沁人心田。”(錢春綺譯)歌德儼然如一位寄情山水之間的中國士大夫,以一種意象的寫作方式,在目之所及的德國花園與冥思遐想的東方意境之間架構起欽慕之情。

▲ 陳若冰,無題 (0939),2009,布面丙烯,200x240 cm

▲ 單凡 ,緩慢之作,84小58分21秒,布面油畫,200x200cm,2021

只要具備了交流的條件,人們就會將目光投注遠方。1980年代,改革開放大潮中的中國向世界敞開了大門,走向世界的文化之旅也得以展開。中國藝術家熱切盼望瞭解世界特別是西方藝術。在1980年代來華展覽中,1982年於民族文化宮舉辦的“德意志聯邦共和國畫展——德國表現主義繪畫展”當屬一個具有點燃意義的標誌性事件。在此次展覽上,中國藝術家看到了肇始於20世紀初的西方現代藝術流派中的勁旅——德國表現主義,這個流派鮮明的表現性、自由性特徵特別契合了年輕一代中國藝術家的思想萌動與探索追求:馬克斯 · 貝克曼畫中那不安的形象,奧托 · 迪克斯筆下那飽滿的恐懼,康定斯基那賦於抒情的幾何抽象,科柯施卡那筆觸之上的激情,諾爾德那耀眼炫目的色彩⋯⋯無一不讓彼時中國的年輕藝術家們耳目一新,與之共鳴。連同80年代的其他來自歐美藝術博物館的美術展覽,為中國美術界打開了眺望世界的窗口,也掀起留學到西方的熱潮,其中,前往德國留學訪藝的中國藝術家便是一支不間斷的隊伍。

▲ 朱賢巍,歸根 No1,150x250cm,三聯畫之一

中國藝術家前往德國,或研訪於各大博物館、美術館,或進入藝術學府學習。其中,進入的藝術學府主要包括德國柏林藝術大學、漢堡美術學院、杜塞爾多夫美術學院、慕尼黑美術學院、萊比錫視覺藝術學院、薩爾美術學院、卡塞爾美術學院、萊比錫大學、布倫瑞克美術學院等。他們大多是中國各美術學院畢業的學生,有的已成為教師。選擇前往德國,首先是基於他們在藝術創作上的初步理念和既定風格,其次則在於他們充分意識到德國藝術精神中存在諸多與中國藝術傳統精神相近的因素,由此,從中尋找到精神冥契的節點或通範成為可能。

▲ 林存真,2022年北京冬奧會、冬殘奧會會徽設計

▲ 何崴,一滴水圖書館,2020 - 2021

這種中德藝術之間的互譯性澄然於:

其一,它們共同承載着醇厚的生命感悟。發端於歐洲北方文化的德國藝術,在歐洲藝術版圖裏有自身明顯的文化基因,遍佈山谷與叢林的國土賦予了日耳曼民族對於萬物靈性的特殊關注,不論是長於以嚴謹細膩的筆觸質感描繪客體的古典藝術,或是以飽含激情的色彩線條直抒胸臆的現代藝術,無不傳遞出對於生命的禮讚。體察與謳歌表現宇宙天地和自然萬物更是中國藝術最典型的源流特徵,緣於對生命的深切關照,中國藝術始終傳達了天人合一、天地人和這個永恆的主題,也在筆墨語言的敍事中帶入藝術家個體的生命關切和肉身之感。

▲ 譚平,無題,布面丙烯, 200×300cm,2016

▲ 郭筍,佐羅的憂傷 ,210cm X 200cm ,布面油彩丙烯 ,2019

其二,它們同樣追求真切的精神性。作為偉大哲人輩出的兩個文化大國,中德藝術沁潤於對藝術精神性的深切追尋。徐復觀在論述“中國藝術精神”時每每類比中德美學家觀念的通範。中國藝術長期追求莊禪“與物感通、主客合一”和理學“格物致知”的觀念,借藝術創作修習心性,以達到精神的純化與昇華;德國藝術則在從經院哲學到古典哲學的發展理路下孜孜探求精神之永恆,歷代藝術家於創作中反思歷史之得失與自然之生滅,更將“崇高”這一思辨性的審美品格引入藝術評鑑。

▲ 王小松,穿越海灘,168x175cm,布面樹脂油畫,2022

其三,它們皆以“工匠精神”為制藝法則。中德藝術都有深厚的工藝美術傳統積澱,中德藝術家長於從“工匠精神”中汲取豐富的養料,並將其進一步融貫於藝術技法的深耕與藝術美學的智巧之中。在設計與營造領域,中國藝術的簡括形式與高雅品格相融合,創造了“天工開物”的無數經典,而德國藝術對於“美與實用”的不懈追求也同樣催生出從德意志製造聯盟到包豪斯的德國現代設計之路。中德兩國藝術家對於這份匠心的傳承延續,使得兩國藝術對於物象生命與精神內涵的專注迸發出奇妙的化學反應。

文化歷史精神的共通之處,促使中國藝術家在德國的學習和研究少了許多文化隔閡,藝術探索的相向性成為自然,具體到這個羣體的實踐中,便體現出將對德國藝術優長的吸收借鑑與自我取向相結合的創造方式,主要表現有這麼幾個方面:

一是對於德國表現主義藝術源流的認知。在旅德中國藝術家研究德國藝術史特別是藝術博物館之旅中,他們感知到德國藝術隸屬於西方藝術史的共性之餘,更清晰地探察到德國藝術獨特的民族秉性與文化特性。自丟勒、荷爾拜因開始,德國藝術在歐洲文藝復興的大系中就葆有自己的北方個性,對於描繪對象的終極追懷在德國繪畫特別是素描、銅版畫與石版畫中早就顯而易見。開拓於弗里德里希,德國浪漫主義繪畫專注於探索神祕世界,將寓於自身的豐沛情感與靈性投射於廣袤自然與往昔廢墟,在心靈與世界的交互祕響中構建起崇高之美的意境。當然,最具吸引力的是20世紀初萌生的表現主義藝術。在那些先鋒藝術家的感性中,都市的躁動、內心的不安、日常的異質,甚至是命運的預兆等,都形象地化為藝術的社會內涵。橋社、青騎士、新客觀社等藝術流派或抽象誇張,或簡明冷峻,或激昂迸發,或細膩抒情的多樣視覺面貌,彰顯出德意志民族於歷史變遷下心靈的陣痛與情感激盪,而注重色彩、筆意的直接性語言和表現性風格,與改革開放下中國青年藝術家的表現意欲最為合拍。由此,曾在20世紀30年代給予中國新興版畫以關鍵性影響的德國表現主義藝術,在身處時代變革的藝術家們苦於突破傳統藝術語言時,再次成為恰如其分的選擇。

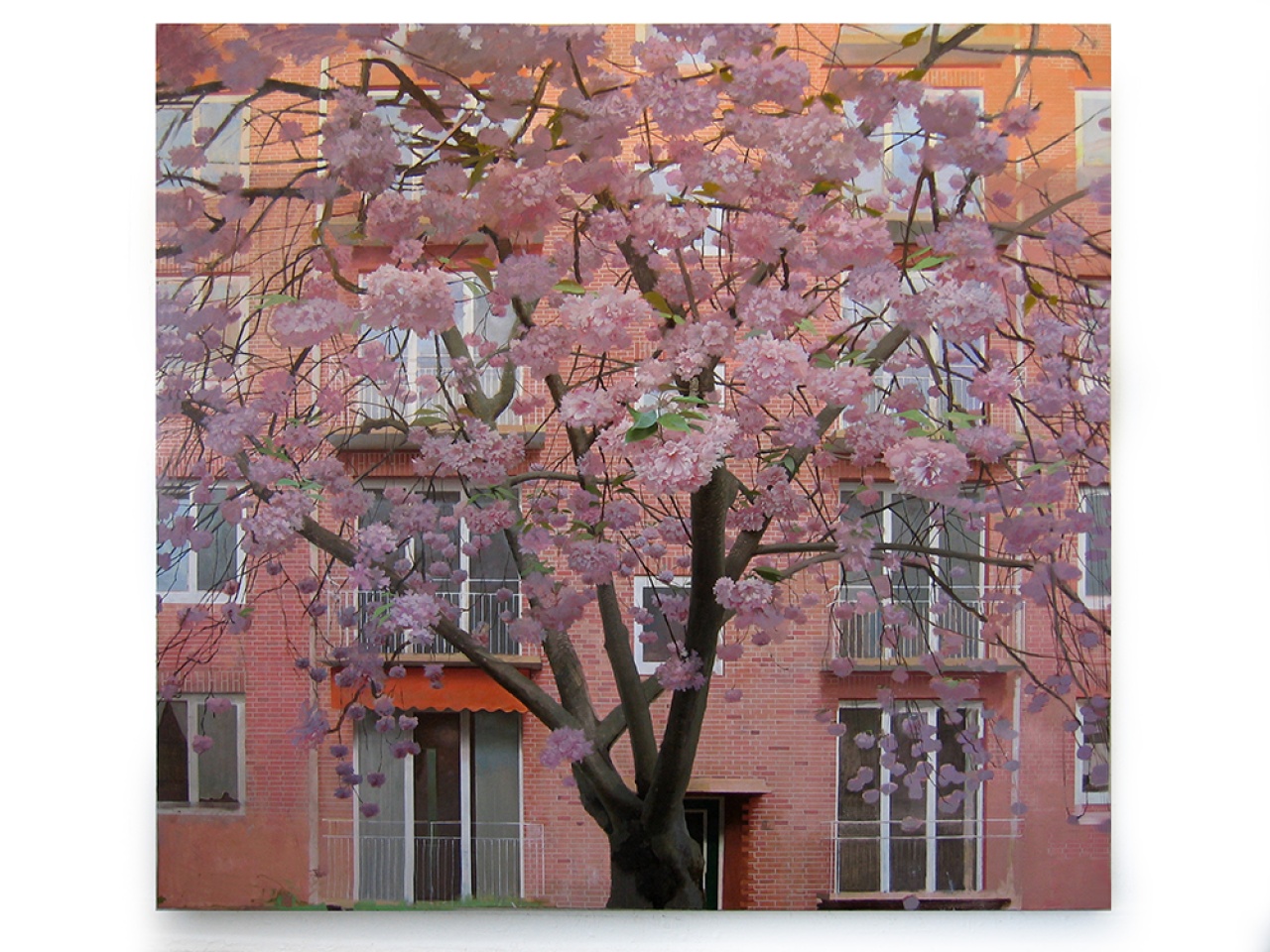

▲ 楊愷亮,《櫻花》,2004年至2022年持續創作,260 x 280 cm,布面油畫

二是對於戰後德國藝術走向的體悟。作為對於表現主義傳統某種程度上的歷史延續,戰後德國藝術以“回憶”主題的深入挖掘、“廢墟”元素的突出表達以及“生命”課題的永恆執守,皆訴説着戰爭的精神創傷與複雜的心理意緒:基弗大型繪畫與裝置中的巨大廢墟,充盈着歷史的悲愴;巴塞利茲筆下顛倒的人像,讓人們重新審視當下的存在;伊門多夫的寓言式造型,昭示出人們意欲擺脱物化控制的掙扎;呂佩爾茨的記憶性繪畫,呈現出先鋒藝術對圖繪時代逝去視像的追尋;格哈德·裏希特的沉思型藝術,則在精確細緻又刻意保持距離的畫面之下訴説着對於戰爭的反思。此外,還有在觀念上執着挑戰已有藝術定義的約瑟夫 · 博伊斯,其不拘一格的隱喻性創作和“人人都是藝術家”的口號振聾發聵⋯⋯如此等等,均給予中國藝術家以啟發,促使他們看到了德國藝術中對於歷史的“追尋”、對於生命的“哀輓”、對於矛盾的“揭示”。

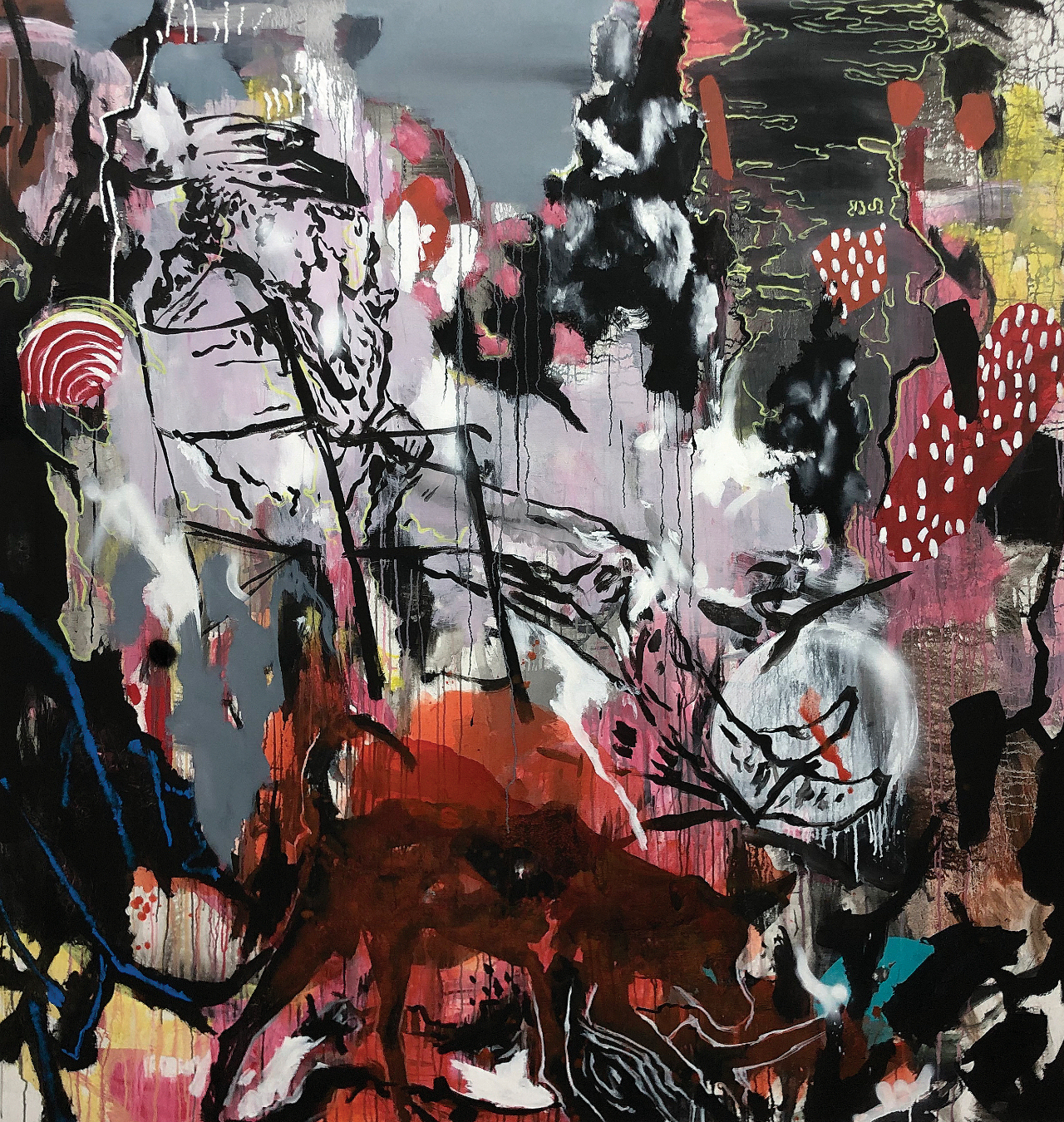

▲ 楊起 ,聯想,2019,布面炳烯 ,200cmcmx300cm

概而言之,與中國藝術家心靈相契的正是當代德國藝術的思辨性與精神性。德國當代藝術以存在主義哲學思想為基礎,透過繪畫性的復歸與強調,從多個層面重新檢視了德意志的民族精神與文化傳統。這一做法也讓中國藝術家開始從中國悠長的歷史文脈切入當下,思考如何鏈接它們同當代生活的精神關聯。例如,許江在赴德國留學之後不僅強化了表現性畫風,更在思考“文化衝突”這一主題上尋求視覺突圍。他的“弈棋”系列就以繪畫和現成品混合的方式表達自己對於歷史文化與人類現實處境的深思,酣暢演繹出命運博弈的視覺活劇。張曉剛赴德學習期間則深受裏希特深度發掘照片媒介背後隱含的歷史或記憶的影響,回國之後,其“血緣-大家庭”系列開始以柔和、輕盈、朦朧的美學風格將集體記憶寄託於彰顯心理狀態的個體肖像照或家庭照中。同樣的路徑還可以在楊起、周春芽、劉野、王兵、呂山川等藝術家的繪畫創作中找到。在影像藝術的探索方面,繆曉春也是一個典型。他基於“多視角”的角度,通過在二維圖像上生成虛擬3D場景,將矛盾、慾望、騷動與記憶等主題“多視角”地雜混於一處,在歷史與未來之間的聯繫上闡發了獨特的想象力。

▲ 許江,《葵園鏗鏘》, 紙面水彩,48cm×66cm×14,2020

▲ 張曉剛,2021年,《光3號》,布面油畫,160 x 200 cm

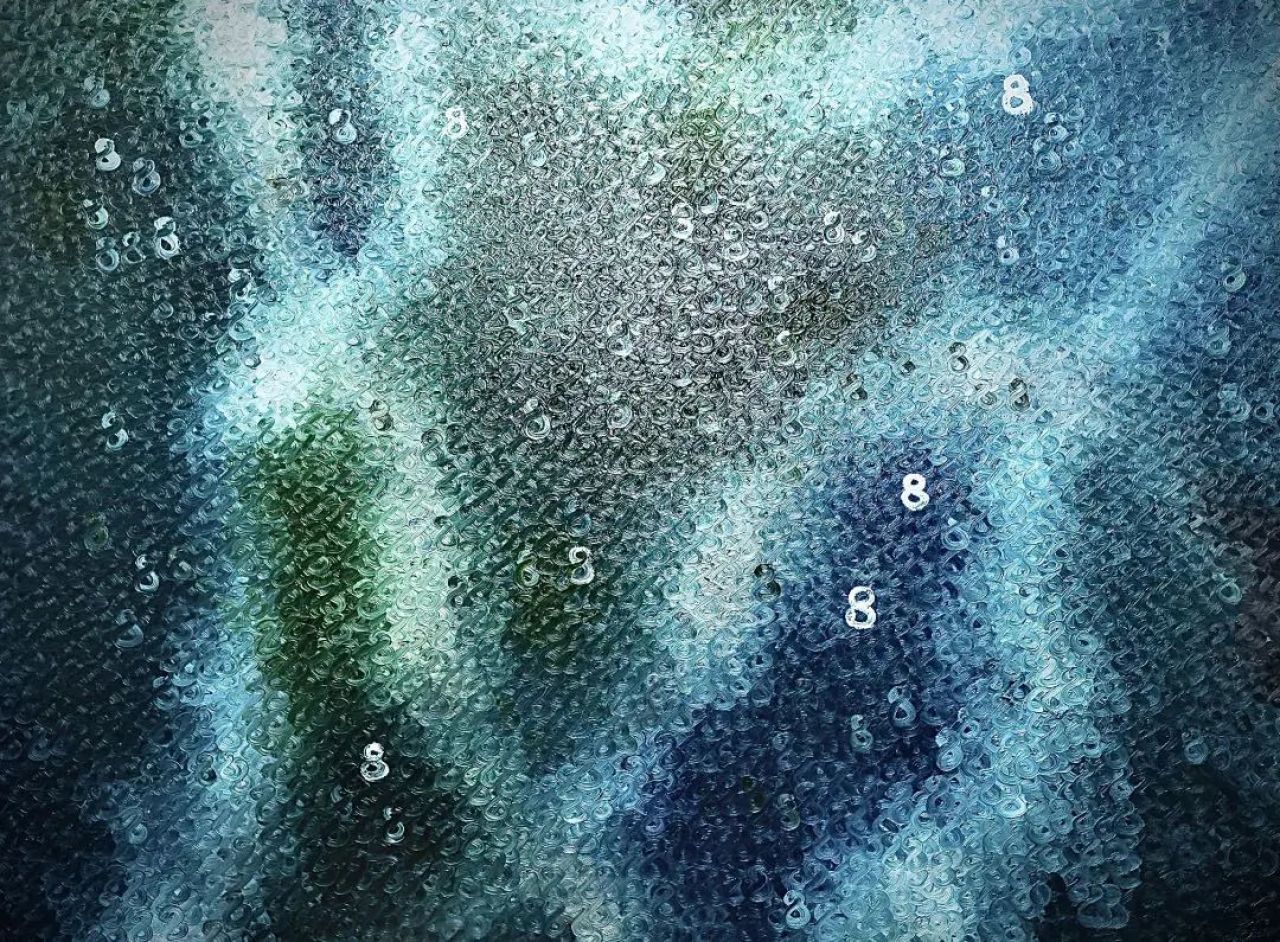

三是對於“自由繪畫”的體悟和對於“繪畫性”的堅守。在西方藝術教育體系中,德國藝術教育一方面依舊延續着傳統的“大師(Master)”教學,注重手繪的直接性,保持繪畫性的特徵,一方面鼓勵學生敞開心靈,作無礙的自由表達,特別是運用抽象語言表達自我感受。在這種藝術教育方式的影響下,旅德中國藝術家形成了“表現與抽象兼備”的追求。以譚平為例,他的《無題》系列既非單純的無形象抽象,也非點、線、面或是筆觸、色彩、材料的純粹抽象組合,而是將對於世界與生命的精神性感知投注於看似粗糲的塗抹之間,使得冷峻的抽象與激揚的表現具有了堅實的現實基礎。此外還有朱金石、鄧國源、馬樹青、張國龍、呂山川、張方白、黃拱烘、李迪、王小松等,都更加深層次地探索了媒介、材質的“物性”表達,發揮了無意識抒發感性的能動作用,在強烈的視覺圖式中體現出精神的強力。這種追求也延續到後來更年輕的中國藝術家那裏,如楊凱亮、吳哲仁、郭筍、太平、高鬱韜等。

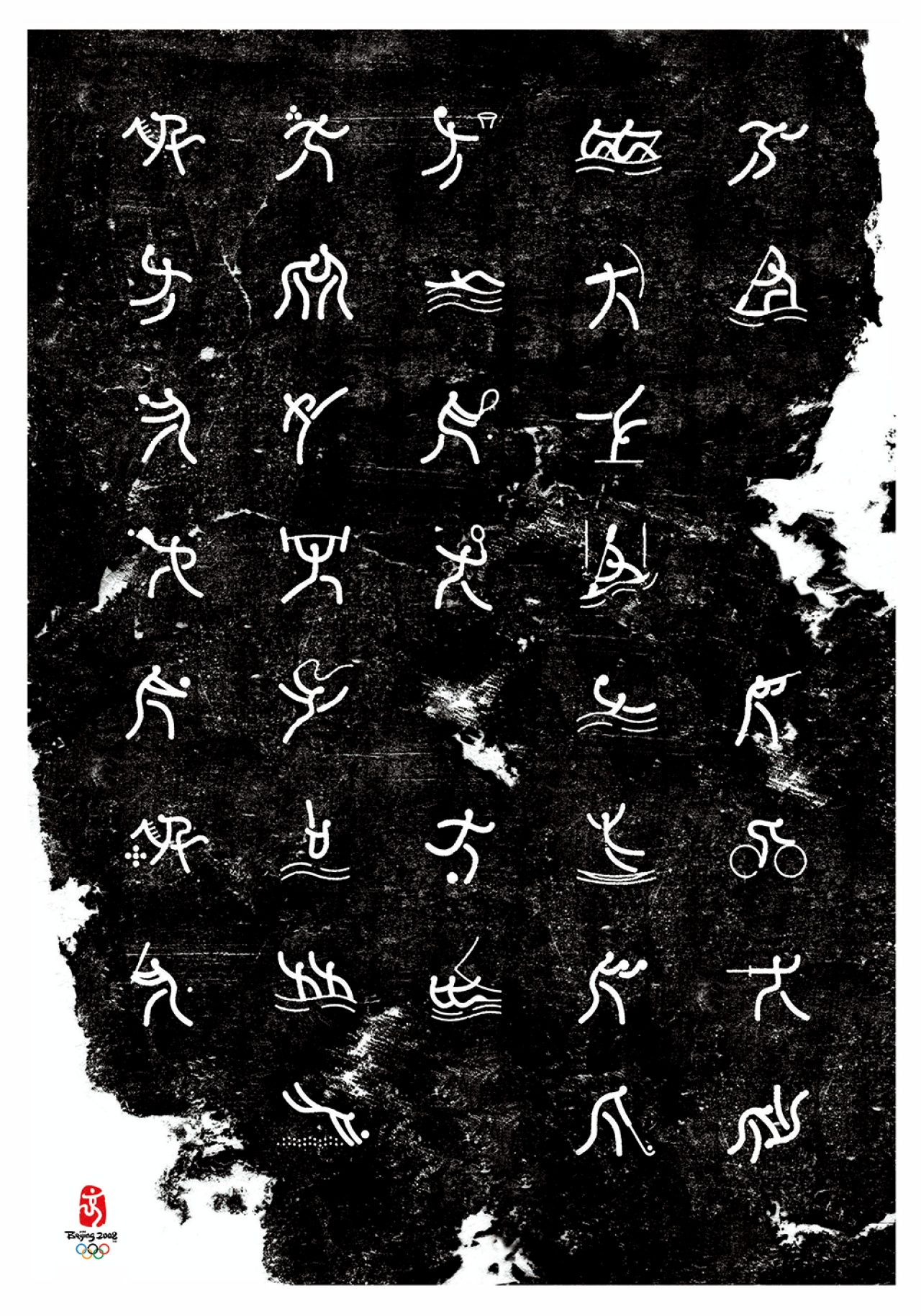

四是對於包豪斯傳統的接受與傳承。1919年4月1日,在著名建築師瓦爾特 · 格羅皮烏斯(Walter Gropius)的積極籌劃下,魏瑪藝術學院和魏瑪工藝美術學校合併成立“國立魏瑪包豪斯”,包豪斯學院的傳奇由此開啟。從魏瑪到德紹,再到柏林,直至將其設計探索和設計思想傳播至全世界,包豪斯所提倡的“藝術與技術的新統一”、“講求功能性”與“遵循自然與客觀法則”的觀念主張,以及理性、簡潔、內斂的設計原則,不僅積澱為現代設計體系的基石,更喻示為一種高度先鋒與自由探索的精神象徵,這無不深刻啟發着王敏、滕菲、何見平、林存真、金貴成、何崴等旅德中國設計師們的設計思考與設計實踐。他們在平面設計、時尚設計、建築設計等不同領域,透過自身融匯中西的設計理解,將包豪斯美學與同中國古老的造物意匠緊密結合,在實用與審美的雙重維度中建構起自身獨特的設計風貌與個人立場。

▲ 朱金石,凋零的時代正在開放,180cm×160cm,5聯布⾯油畫,2019

在益發開闊的文化視野中,旅德中國藝術家深知任何研習與吸收都只是自己藝術建構的過程,唯有在中國社會變革發展的歷史進程中立定腳跟,化外來營養為內生創造力,才能走出中國藝術的當代發展之路。基於在德學習研究期間對於德國藝術譜系與文化特質的理解,以及對於德國藝術工匠精神的體驗,他們在回國後更多地尋求中國文化精神的支持,也多追求在藝術中彰顯時代精神。

以這個展覽中的作品為例,在意象營造的方式上,許江堅持以“葵”為主題的一系列藝術創作有機融合了中德傳統思維與現代表徵方式,透過顫動疾飛的筆觸與深沉厚重的肌理,在吟詠“葵”之生命的頌歌中構築起史詩般的宏闊意境;馬路在回國之後就專注於中國意象的探索,他在研究中國藝術傳統中看到了藝術語言與天地元氣的相關性,以“炁象”作為追求,形成了氤氲化醇的獨特樣式;周春芽在表現桃花、桃樹、桃林的系列裏融入有關自我身世和詩意棲居的內涵,在燦爛的景象中疊印着時間的印記;單凡的《緩慢之作》以“竹”為元素,將西方藝術“理性分析和精心描繪”的特性置換於中國傳統水墨中“感性表達和即興書寫”的表達機制,墨竹意象與油畫媒介的結合隱喻東西方文化之間的流暢對話;任戎藉助於其《創世紀》系列作品中“人-植物-鳥獸”的奇異組合,創造出中德藝術中曾經共同出現過的天馬行空的雜交生命體,讓人重拾“萬物同源”的哲思;王小慧的《藝術之吻》則以簡明而柔美的造型,向世人獻上藝術與生命的熾熱温度。

由此可見,旅德中國藝術家歸來後不僅僅是帶回他們個人風格的初型及其視覺方式的激變,而是開始一種種具有文化自信的建構,與此同時,他們還在自己的美術教育崗位和社會活動中為中德藝術交流的全局做出了持續貢獻。特別在兩國政府的重視與支持下,他們推動了中德美術教育和研究的交流合作。

▲ 吳哲仁,《8字下的扭曲2》,布面綜合材料,120×160cm,2021

中國與德國的藝術交流在中國的全球藝術交流中堪稱層次豐富多元、學術碩果累累的代表。自21世紀始,中德兩國藝術博物館的合作關係得以寬闊展開。2006年,在兩國政府支持下,柏林、德累斯頓、慕尼黑三大德國國立博物館館長來華訪問,達成了兩國藝術博物館學術與展覽合作的規劃,建立起兩國文化交流的雙行道。在我擔任館長期間,中國美術館與以上三家德國博物館共同舉辦了《靈動的風景:穿越德意志藝術時空》《格哈德 · 裏希特藝術展1963-2007》,以橫跨三個世紀的藝術作品向中國公眾展示了德國浪漫主義藝術、20世紀德國表現主義藝術以及德國當代藝術的漸進轉變。2011年,由中國國家博物館和德國柏林國家博物館、德累斯頓國家藝術收藏館和巴伐利亞國家繪畫收藏館聯合舉辦的《啟蒙的藝術》大型展覽,以科學、生活、藝術、社會的多重視角描繪出歐洲啟蒙運動的背景、歷史、偉大成就及深遠影響,成就了中德文化交流史上最大規模的展覽項目。在當代藝術領域,我和德方策展人合作策劃了在柏林漢堡火車站現代藝術館的《生活在此時:中國當代藝術展》,在德累斯頓、杜伊斯堡舉辦的《活的中國園林》《中國當代水墨藝術展》等展覽。由王璜生先生策劃的《中國人本》攝影展在德國多個城市巡展。2014年,由我與餘丁教授、西本哈爾教授聯合策劃的《大道之行:中國當代公共藝術展》在卡塞爾市舉辦。這一展期達九十天之久的展覽將中國公共藝術以嶄新的藝術形象和文化面貌展現在卡塞爾的街頭巷尾,吸引來世界各地超過七十萬的觀眾。此外,穿越國界的藝術家個展也在中德藝術交流中綻放出璀璨的光芒。許江於德累斯頓國家博物館舉辦的大型個展《重新生長》等在德國引起了對於中國當代藝術家的深度關注。在中國,伊門多夫、基弗、呂佩爾茨等德國藝術家的個展也同樣備受矚目。

▲ 王敏,北京2008

在這種文化雙邊互動中,不能不提及的還有路德維希夫婦的捐贈。1996年,路德維希夫婦將個人珍藏的畢加索、安迪 · 沃霍爾、格哈德 · 裏希特、大衞 · 霍克尼等西方著名藝術家創作的89件(套)作品無償捐贈給中國美術館。通過圍繞這批藏品不斷進行的展覽、研究和公共教育等活動,令中國觀眾直觀感受到西方現當代藝術的紛繁綺麗,認知不同社會與歷史語境下的文化多樣性。

▲ 鄧國源,《在花園》2021.No.17(丙烯,亞克力板,罩),60cmx50cmx5cm

這種交流態勢還促成中德雙方不斷思考新的展覽方式。2015年,《中國8——萊茵魯爾區中國當代藝術展》在德國著名的傳統工業區萊茵-魯爾區的8個城市、9座博物館中同時亮相。約120餘位中國藝術家參與展覽,成為迄今在德國對中國當代藝術最大規模的一次彙集。這種城市聯動、博物館同步的集羣化展覽將中國轉型期含藴豐富的社會面貌與藝術生態集中展現於廣大德國民眾面前,讓人看到“當代藝術的中國方式”。作為對“中國8”的呼應,在中德建交45週年之時,北京盛大舉辦了《德國8——德國藝術在中國》,展覽囊括了德國1950年代至今最具影響力的55位藝術家的近320組作品,組成7個既彼此獨立又相互關聯的學術主題展和1場學術論壇。《德國8》成就了德國當代藝術迄今在中國最大規模的一次展示,也延續了中德兩國跨文化交流的一致意願。

▲ 馬路 ,察覺,2021,180cmX210cm或210cmX180cm,丙烯,綜合技法,方向可變

不容忽視的還有至今仍然旅居德國的中國藝術家們,他們感受着德國藝術當下最鮮活的脈搏,致力於將東方獨特的哲學思考與審美意趣展現在德國藝術的舞台之上,如黃拱烘、孟煌、陳若冰、盛天泓、吳哲仁等;他們中多位進入德國高等藝術院校任職,將中國式的藝術表達播種於德國文化的土壤,讓其生根發芽,如楊起、單凡、何見平、薛雷等。此外還有部分藝術家在創作之餘長期致力於通過展覽、訪談與年鑑梳理等形式,促成中德藝術之間的持續對話,任戎則無疑是其中重要的一員。

▲ 任戎,《創世紀》系列、鋼板鏤空雕塑,280X75 x75cm,2018年

▲ 李繼偉 ,基因系列,240x151x265,2022

五十年,道阻且長,行則將至,中德兩國藝術交流凝聚着雙方政府、文化藝術機構、藝術家和藝術學者們的不懈努力;五十年,行而不輟,未來可期,致力中德藝術交流的信念夯實了進一步合作共贏的基石。在得知舉辦本次展覽的信息之後,參展藝術家均對繼續為中德兩國友誼身體力行報以極大的熱忱。本次展覽以“遊目騁懷”為題,取自王羲之《蘭亭集序》中的經典章句:“仰觀宇宙之大,俯察品類之盛,所以遊目騁懷,足以極視聽之娛,信可樂也”。“遊目”意味着行走的觀看和體驗,中國傳統藝術就建立在“遊觀”的感受之上,而當代跨越文化邊界的行遊,是在中外藝術交流宏闊橋樑之上的“遊目”。在這座橋樑上,他們眺望中德兩國藝術文化的瑰麗燦爛,並將這種視野與感思轉化為胸中丘壑,進而訴諸筆端。於此,“遊目騁懷”正舒展着中德藝術人文交流的美好憧憬,中德藝術的水乳交融必然能在未來激起更為澎湃的變革與創新。

夏隱秋至,冬去春來,下一個五十年,我們期待着續寫更為異彩紛呈的中德藝術故事。

▲ 高鬱韜 ,綠 ,收藏級藝術微噴, 204×148.2cm ,2019

展覽介紹:遊目騁懷——旅德中國藝術家作品展

12月8日上午,“遊目騁懷——旅德中國藝術家作品展”專場觀展活動舉行。中國美術家協會主席、中央美術學院院長範迪安教授現場導賞,並與來賓親切交流。全國政協副主席、中德對話論壇中方主席萬鋼,原文化部黨組書記、部長蔡武,德國駐華大使傅融,前駐德大使、中德友協會長史明德,德國駐華使館文化處負責人柯琳,中國國際文化傳播中心執行主席龍宇翔,國家大劇院副院長戈大立,德國工商大會北京代表處首席代表,中國德國商會華北區、東北區執行董事晏斯,寶馬集團大中華區總裁兼首席執行官高樂、寧德時代黨委第一書記、董事長助理孟祥峯,北京影視藝術學會副會長、《百年巨匠》總策劃出品人楊京島,參展藝術家代表馬路、王兵、張國龍、林存真、金貴成、李繼偉、白蒂等出席活動。

來賓對本次展覽均給予高度評價。德國駐華大使傅融在觀展後表示此次展覽作品豐富,形式多樣,富於創意。前駐德大使、中德友協會長史明德讚歎展覽策劃水平高,整體氛圍雅緻高端,內涵豐富。

現場圖片攝影:甘源、車梅、張安邦

(鳳凰藝術 獨家報道 撰文/範迪安 編輯/解雅祺 責編/索菲)

快來分享你的看法吧